志合者,不以山海为远。

沪滇协作迈入新阶段以来,有着一个共同目标:集中力量破解产业发展乏力、脱贫群众增收慢、生态产品价值实现难等问题。

找准难点,沪滇双方在服务新发展中加强战略协同,在上海强化全球资源配置功能和云南努力打造沿边开放新高地过程中携手合作,提升协作能级,深化创新协同,共同把产业、增收和渠道的文章做足,实现双向互动、双向赋能、优势互补、共同发展,塑造沪滇协作发展新格局。

聚力产业兴旺 构建振兴长效机制

2020年8月15日,上海嘉定—云南楚雄消费扶贫生活体验馆正式开业,在这里可买到楚雄出产的核桃、鸡、鱼等80多种产品,原生态的优质农产品一下打开了上海市场。如今,这里已经升级成“嘉定—楚雄消费帮扶生活体验馆4.0”,楚雄野生菌主题餐饮等的加入,让云南元素更真切地落地上海。

为探索消费帮扶的新模式,上海市整合市内资源,全方位立体式开展消费扶贫工作。除消费帮扶外,沪滇协作在谋划如何更加有效带动云南产业发展上,着眼产业共建。

楚雄彝族自治州植物蛋白产业发展基础好、潜力大、前景广;上海光明食品集团实力雄厚,产品开发、品牌打造、市场营销等优势明显。双方开启“高蛋白产品战略”,为核桃产品的进一步研发及产业链的延伸开了好局。

产业共建有效培育本土龙头企业。摩尔农庄与光明食品(集团)的牵手,在植物蛋白食品的开发、技术研究和孵化方面进行布局,在植物化学物质成分研究、提取技术等方面取得一定成果。

随着云南引进一批上海优质企业,共同培育一批有特色、有影响的龙头企业及联农带农益农产业化联合体,培养和造就出一批懂市场、善经营、会管理的农民企业家队伍,引领带动云南特色产业高质量发展。

近年来,沪滇双方坚持把产业园区建设作为乡村振兴提质增效的主抓手。云南各地紧盯目标企业,对接企业需求和承接条件,采用线上线下方式开展精准招商活动。

眼下,正值奇异莓采摘期。宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇普洱培娜农业科技有限公司基地,饱满的果实挂满枝头。公司负责人说:“在东西协作机制的牵引下,企业充分挖掘宁洱水土光照资源优势,共投入资金2060.8万元,建成涵盖6个品种的奇异莓基地。”

上海市金山区与宁洱县对口协作以来,围绕构建“上海企业+云南资源”,签订共建普洱工业园合作协议,东企西引。普洱培娜农业科技有限公司母公司正是一家上海本土企业。奇异莓产业在宁洱县培育成功后,还与周边星光村红色美丽村庄、磨黑古镇景区等串联成线,形成三产融合发展的态势。

同普洱工业园一样,两地通过共谋沪滇产业园区建设项目,引进上海现代生态农牧业全产业链项目和龙头企业入驻产业园,探索创新子母车间、卫星工厂等模式,也引导云南农产品加工企业向园区集中,切实解决产业园有园无企、有企不活的问题。

省乡村振兴局数据显示,近3年来,援滇资金投向产业发展的比重分别为68.8%、69%和72.1%,上海投建了一批关联生产的设施设备,补齐建强产业链条,夯实云南产业发展根基。

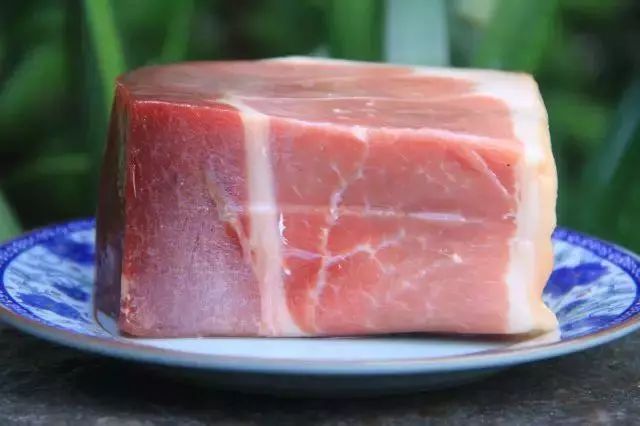

资料图 诺邓火腿

资料图 诺邓火腿

沪滇协作工作推进中,双方注重培育云南优势产业,切实做优做强“土特产”文章,打出“人无我有”先手牌,打好“人有我特”实力牌,打响“人特我优”金招牌。上海市协助普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县实现牛油果从无到有、从有到精“三级跳”,连片种植面积达6万亩,获得国家地理标志商标。持续深耕“百县百品”工程,构建“上海市场+云南产品”协作模式,在云南16个州(市)建立供沪外延基地32个,将上海市民消费体验及市场前瞻性分析反馈至供应源头,帮助改进研发生产、包装设计,打造诺邓火腿、保山小粒咖啡等21个爆款,单品年销售额达千万元。

聚力增长收入 让脱贫群众多受益

孟连牛油果。资料图

资料图 凤阳邑村 张彤 摄

滇沪同心 山海同为

云南日报评论员

从千年彝绣的“出山入海”到筇竹产业的蓄势待发,从开展干部互派挂职到人才协作走深走实,从舞起产业龙头到共育联农带农益农产业化联合体,从打造“有风小院”“共享星村”到助推农文旅深度融合拓宽农民增收渠道……在促进区域协调发展、实现共同富裕的道路上,云岭大地处处回荡着沪滇携手共进的足音。

青山一道同云雨。上海与云南,交流合作源远流长。从上世纪五六十年代支援内地建设和三线建设、六七十年代知识青年上山下乡,到改革开放初期,两地经济社会多层次合作,沪滇交流不断深化。直至1996年9月,中央扶贫开发工作会议确定建立东西部扶贫协作机制,上海和云南正式建立结对帮扶关系,一场跨越27年的缘分由此启幕。

27年间,沪滇两地始终坚持“中央要求、云南所需、上海所能”相结合,坚持“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”的工作方针,做到党政领导互访不断,干部人才选派不断,资金项目安排不断,社会各界参与支持不断,为助力云南对口帮扶地区贫困群众脱贫奔小康、持续推进乡村振兴、增强可持续发展作出了积极贡献。

促进区域协调发展是实现中国式现代化的关键支撑,是加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的重要内容。习近平总书记指出,东西部扶贫协作和对口支援,是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略,是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局,是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措。党的二十大对促进区域协调发展、全面推进乡村振兴作出重要部署。我们要深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神,全面贯彻落实党的二十大精神,抓紧抓实沪滇协作这一重大政治任务,进一步完善政策措施、强化统筹联动、采取精准有效举措,逐步化解区域发展中的不平衡不充分不协调问题,不断深化拓展沪滇合作的新内涵、新空间、新成果,促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。

“志合者,不以山海为远;道乖者,不以咫尺为近。”迈向新征程,我们要在服务新发展战略中加强协同,不断提升协作能级,深化创新协同,实现双向互动、双向赋能、优势互补、共同发展,续写沪滇协作新篇章,塑造协作发展新动能。

来源/云南日报

编辑/和润黄

责编/李 琳

终审/和红军

丽江市融媒体中心 出品

(发稿编辑:和润黄)

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。