新中国成立75周年来,丽江市历届党委、政府团结带领全市各族人民,不忘初心、牢记使命,开拓创新、砥砺奋进,全市经济建设和各项社会事业取得了巨大成就。

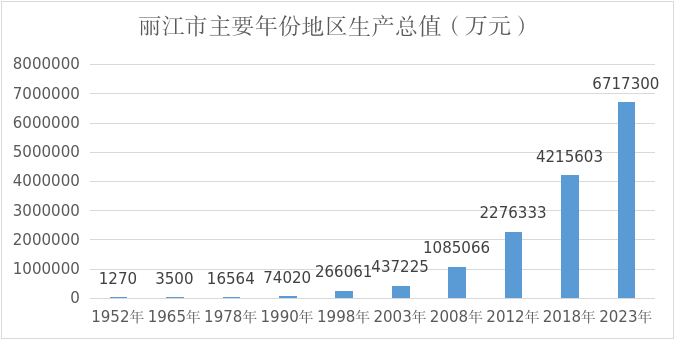

一、经济总量显著扩大

经过75年的建设和发展,全市经济总量迅速扩大,综合实力显著增强。

地区生产总值从1952年的0.13亿元增加到2023年的671.73亿元,扩大了5167倍;尤其是改革开放以来,全市经济发展跨入快车道,1978年全市地区生产总值仅1.66亿元,从1996年开始,地区生产总值增速开始超过全国、全省平均水平,撤地设市后的2003年到2013年,是全市经济迅猛发展的“黄金十一年”,这期间地区生产总值年均增速高达13.4%,经济总量不断扩大,在2008年、2012年分别突破了100亿元、200亿元。

党的十八大以来,全市坚定不移推进产业强市战略实施,多个重大项目相继落地投产,全市从负重爬坡,到奋力攻坚,再到突破跨越,2015年后经济总量先后突破300亿元、400亿元、500亿元、600亿元大关。党的十八大以来,地区生产总值年均增长8.1%,2021年经济总量在全省各州市排名中前进一位(由第14位前进到第13位),实现了历史性突破。

丽江市主要年份地区生产总值表。(供图)

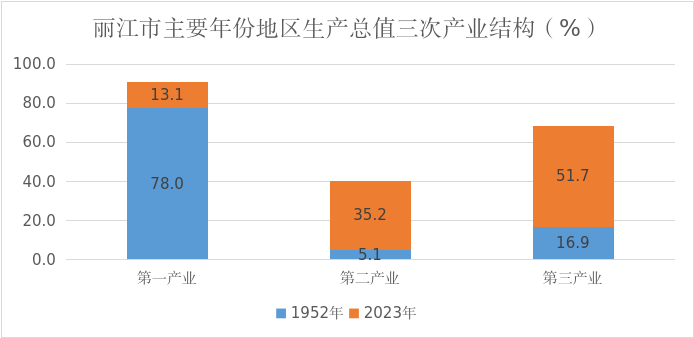

二、经济结构调整升级

75年来,全市不仅经济总量持续扩大,产业规模和经济结构也在持续调整升级。1952年全市三次产业结构比例为78.0:5.1:16.9;到1978年,三次产业结构比例调整为53.3:19.7:27.0;党的十八大以来,全市坚持以供给侧结构性改革为主线,二、三产业并重发展,随着传统产业改造升级,新兴产业培育壮大,2023年三次产业结构比例为13.1:35.2:51.7。

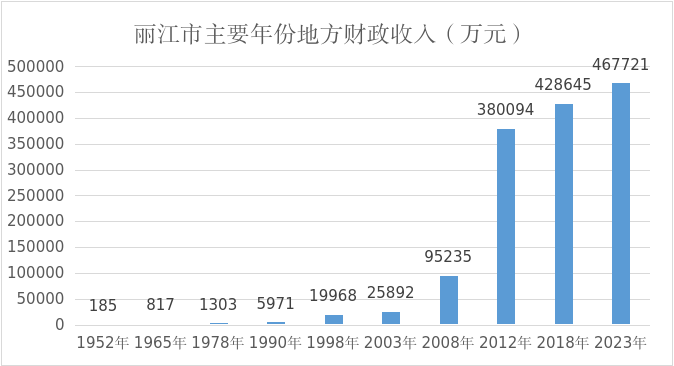

三、发展质量显著提升

人均地区生产总值从1952年的26元增加到2023年的53998元,扩大了2077倍。党的十八大以来,人均GDP年均增长8.1%。

财政收入从1952年的185万元增加到2023年的46.77亿元(2023年为一般公共预算收入),扩大了2528倍;金融机构人民币存款余额从1952年的340万元扩大到了2023年的1002.78亿元;金融机构人民币贷款余额从1952年的18万元扩大到了2023年的845.52亿元。

四、农业基本盘持续稳固

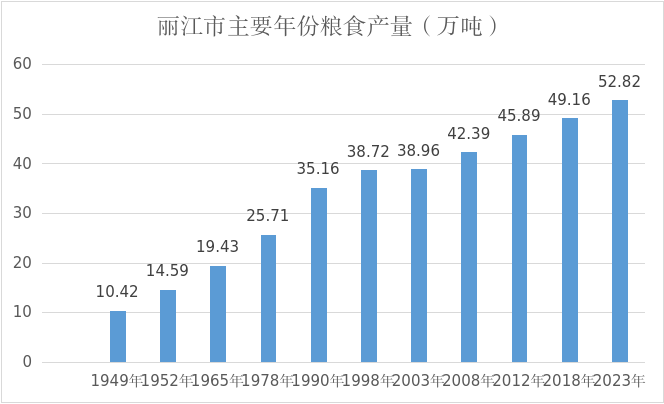

全市农业人口众多,农业基础薄弱,现代化水平不高。75年来,全市以粮食生产、家庭畜禽饲养为主的传统农业已发展为多品种的现代化农业,农产品供给能力显著增强。

粮食产量从1949年的10.42万吨增加到2023年的52.82万吨,油料产量从1949年的678.8吨增加到2023年的1.48万吨。经济作物产量大幅提升,水果产量从1978年的0.42万吨增加到2023年的82.92万吨。烤烟产量从1985年的241吨增加到2023年的2.93万吨。

农业生产水平不断提高,1965年全市农业机械总动力仅有0.52万千瓦,到2023年,全市农业机械总动力达到88.1万千瓦。1965年全市拥有大中型拖拉机32台、脱粒机404台,到2023年拥有大中型拖拉机3557台,联合收割机467台,脱粒机1.61万台。

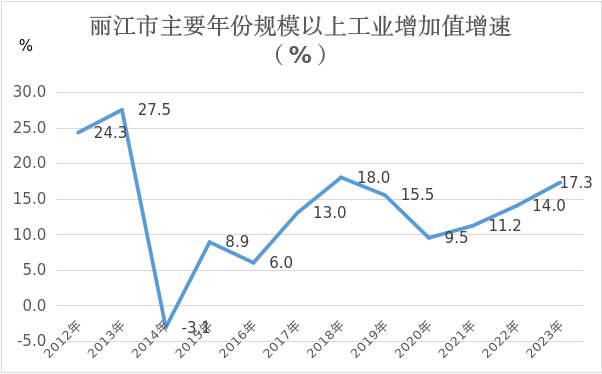

五、工业压舱石不断夯实

75年来,全市工业经济规模持续扩大,1949年工业总产值200万元,2023年全市工业增加值140.9亿元。工业企业单位数由1952年的23户增加到2023年的700多户。

主要工业产品产量大幅增长,产品加快升级换代,发电量从1952年的3万千瓦时增加到2023年的404.4亿千瓦时(规模以上工业企业),水泥产量从1970年的0.1万吨增加到2023年的388万吨,单晶硅产量从无到有,2023年产量共6667.9万千克。

高新技术产业引领发展,特别是党的十八大以来,全市将加快产业结构调整作为促进经济转型发展的方向,高新技术产业持续呈现快速发展势头,2023年,每万家企业法人中高新技术企业数28个;2023年,高技术产业投资占比为4.0%;2023年规模以上工业企业新产品销售收入占比为16.5%;2023年,工业战略性新兴产业总产值占工业总产值的比重为54.3%。

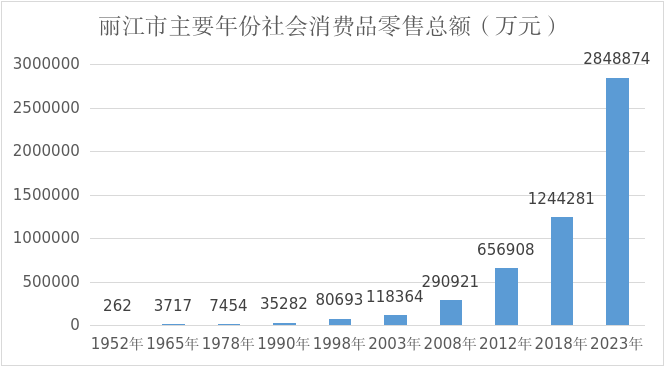

六、服务业发展快速壮大

75年来,全市服务业发展实力持续增强,发展规模由小及大,第三产业增加值由1952年的215万元增加到2023年的346.93亿元,占经济总量比重超过一半,成为全市第一大产业,呈现了蓬勃发展态势。

交通运输更加畅通,全市公路通车里程从1952年的161公里增加到2023年的1.13万公里。公路货运量从1952年的0.3万吨增加到2023年的3118万吨,公路客运量从1965年的13万人次增加到2023年的1587万人次。形成了以公路、铁路、航空为主的立体交通网络。

邮电通信快速发展,从1949年的邮电设施极端落后、邮电业务总量1万元,到移动电话、互联网络从无到有、全面覆盖,2023年邮政业务总量达到3.61亿元,移动电话用户达到136.57万户,电信业务总量达到13.2亿元。

七、经营主体更加多元

75年来,多种所有制经济快速发展,私营个体经济茁壮成长。1985年,全市共有个体工商户10358户,1990年私营企业14个,其中工业13个;到2023年末,市场主体已达19.16万户,其中企业3.2万户,个体工商户15.62万户;全社会从业人员达到76.88万人。党的十八大以来,全市持续促进民营经济发展壮大,民营企业贡献突出,2023年全市民营经济实现增加值达到393.45亿元,占经济总量的比重为58.6%,对GDP增长的贡献率为68.2%;民营经济成为全市经济的重要组成部分,在促进经济增长、扩大社会就业、增加居民收入等方面发挥了重要作用。

八、科技文化蒸蒸日上

经济的快速发展促进了社会事业的共同进步,75年来,全市科研机构从无到有,科技队伍从小到大,科研成果由少到多,1952年,文化馆1个,1978年,共有公共图书馆1个,1965年广播人口覆盖率12.0%,1980年,电视人口覆盖率6.0%,2023年末全市共有艺术表演团体28个,文化馆6个,公共图书馆6个,文化站66个,博物馆7个,电视综合人口覆盖率100.0%,广播综合人口覆盖率100.0%。

九、教育卫生优质发展

75年来,全市教育卫生事业和经济发展同频共振、携手同行。在校学生数由1952年的4.02万人增加到2023年的20.77万人。75年来,全市大力建设和发展城乡卫生机构,着力培养有专业技能的医疗卫生队伍,医疗条件进一步改善。卫生医疗机构从1949年的1个增加到2023年的870个,卫生技术人员从1949年的23人增加到2023年的9920人,2023年全市各级医疗机构全年完成诊疗总次数达到757.6万人次。

十、收入水平不断提高

75年来,居民收入成倍增长,全市城镇居民人均可支配收入从1985年的581.6元提高到2023年的43298元,1985年农民人均纯收入295元,2023年农村居民人均可支配收入16159元。收入来源更加多样,党的十八大以来,丽江市持续强化就业优先政策,鼓励创业带动就业、多渠道灵活就业,居民增收途径更加多元,城乡居民实现了从饥寒走向温饱,从温饱走向小康,从小康到全面小康的历史跨越。

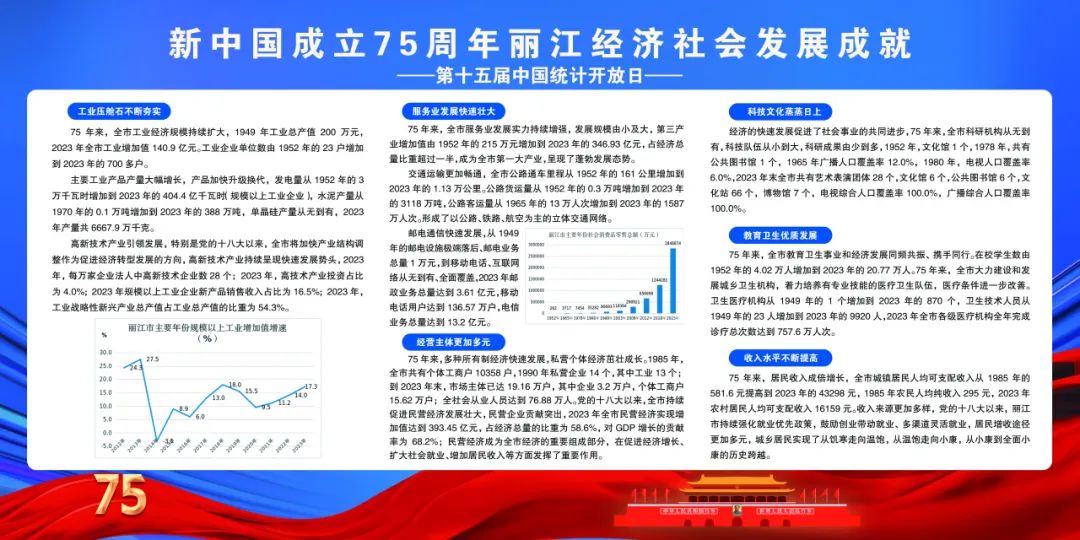

新中国成立75周年丽江经济社会发展成就宣传展板海报。(供图)

新中国成立75周年丽江经济社会发展成就宣传展板海报。(供图)

供稿:丽江市统计局

责编:林 彤

校对:李映芳

二审:和众学

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。