2025年3月19日,习近平总书记来到丽江古城考察,总书记同当地居民和沿途游客亲切交流,他说,希望你们的生活幸福安康,就像纳西族的大姓“和”姓一样,和和美美。

“和”,是刻在中华文明血脉里的密码——它是自然与人心的和弦,是跨越千年的东方和声。

让我们沿着“和”的轨迹,一起聆听文明长河里永不褪色的共鸣。

《以碑之铭》第二期《以乐为声》由长江云新闻接力,从新石器时代先民敲击陶埙、骨笛,奏响原始旋律,到春秋战国时期礼乐制度成为维系家国秩序的情感纽带,青铜编钟以“宫、商、角、徵、羽”谱写诸侯雅乐;再到盛唐气象下胡乐汉声交融,琵琶、羯鼓奏响文化包容的华章。“乐”始终贯穿于中华文明演变脉络,既是先民的情感寄托,也是不同族群间文化包容的桥梁,更是中华大一统进程中凝聚向心力的精神共鸣。本期,我们走进曾侯乙编钟发掘地湖北随州,透过这套2400余年前的青铜重器,一起来聆听中华文明聆听华夏文明《以乐为声》的千年回响。

在湖北,有一件国宝级文物闻名遐迩,它就是曾侯乙编钟,它展现了我国古代高超的青铜铸造技艺和音乐成就。很多人好奇,它是怎样被发现的?又有什么样的价值呢?接下来,让我们一起走进曾侯乙编钟的故事。

1978年,湖北随州擂鼓墩的惊世发现,让一套沉睡2400年的青铜乐器重见天日。时间回溯到1978年,湖北随州的一座古墓开启了神秘面纱,曾侯乙编钟惊艳世人。这座编钟由65件青铜钟组成,钟体上铸刻着大量的铭文。

编钟对中华文明大一统的形成和文化传承的意义是什么?

曾侯乙编钟发掘亲历者 冯光生:国有大事必有编钟,现在曾侯乙编钟的复制件,已经走到了国外的20多个国家的博物馆,能够听到它声音的听众,已经数十亿之众了。曾侯乙编钟入列《世界记忆名录》,是为人类的音乐记忆,打下了中华礼乐文明的印记。曾侯乙编钟它本身就是一个传承的结果,就是一种礼乐文明的传承。

关键词:让“一钟双音”的和音走向世界

在战国时期,曾侯乙编钟便承载着祭祀、宴会等重要功能,它是当时文化交流的重要载体。从曾侯乙编钟上,不曾出现在历史记载中的曾国揭开了神秘面纱,人们找到了曾国与楚国的关系……穿越千年,如今的曾侯乙编钟依然承担着重要的使命。

在湖北省博物馆,每年有近500万海内外观众一睹其芳容,为其量身定制的编钟演出吸引了无数海内外游客前来打卡。

从上世纪90年代至今,编钟演奏多次走出国门,让世界各地的人们领略到了编钟的魅力,成为一张文化交流的“金色名片”。

编钟的每次亮相都会引起轰动,它的合瓦造型及“一钟双音”更蕴含着“和而不同”的东方智慧。

65件编钟,总重达5吨,错金铭文标注音律,十二半音体系完备无缺。轻轻敲击,钟声清越,跨越千年仍能奏响《楚商》古调。

曾侯乙编钟是如何被发现的?

它的发现有何重要意义?

曾侯乙编钟发掘亲历者 冯光生:曾侯乙墓的发现,是当时一个部队,他们要扩建营房,在扩建营房的过程中,发现跟周边的环境不太一样,它是一个红砂岩层。但是有一个面积,不是当地的土,实际上就是墓葬的回填土。当时就认定是大概属于战国早期的一个大型墓葬。

编钟是礼乐时代的一个重要的、标志性的产物,它是按照2400年前下葬的状态,立架安放在墓内的,我们看到的就是当年下葬的状态,是2400年前的人,直接地按照这种现状交到了我们手里。

曾侯乙编钟当然是做得最好的,到曾侯乙编钟这个时候,已经有500年的积累了,那加上中国整个铸钟史,到这里大概应该有1000年的经验。曾国的工匠,在千年的传承中,做出了这个巅峰之作。

关键词:2400

曾侯乙墓的发现,吸引了不少周边的居民,亲历考古发掘现场的冯光生介绍,只要发掘现场灯一亮,人们就从四面八方跑来。

当曾侯乙墓的171根大型椁木被打开,可以看到墓室被水注满。随着水被抽干,淤泥被清走,一件保存完好的编钟赫然显现,不仅器型保存相当完好,就连锈蚀都不曾在编钟上留下过痕迹。经过清理检测,曾侯乙编钟共有64件,被编成8组,悬挂在3层钟架上,总重量2567公斤。

这是一份穿越2400年的惊喜。

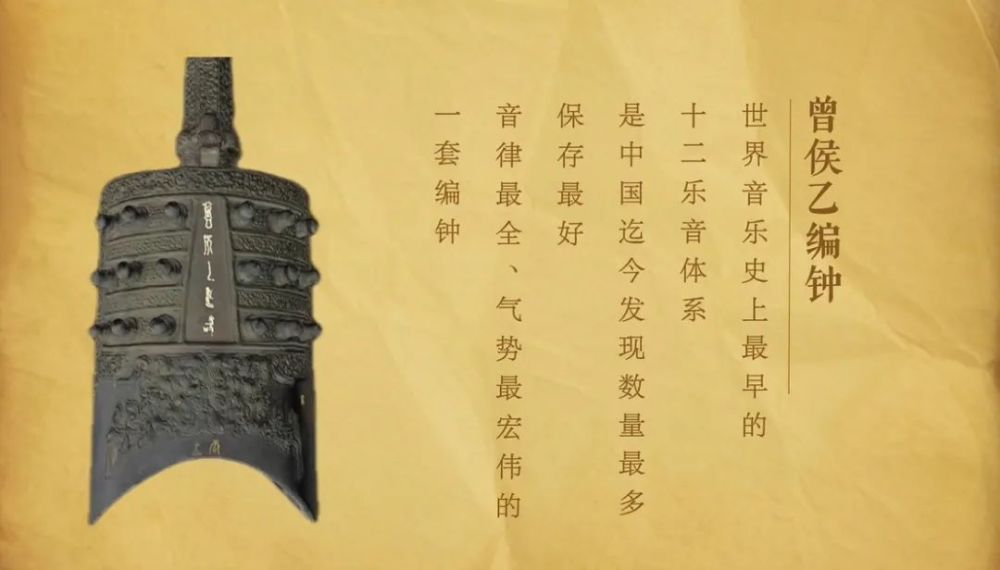

关键词:3755

曾侯乙编钟一套65件,是迄今为止考古发现数量最多、音乐性能最好、保存最完整的青铜乐器,编钟上3755字铭文,系统描述了规模宏大的乐音体系和乐音之间复杂的音程关系,铭文与音响互通互证,是目前世界仅存的公元前5世纪声文对应的乐律档案文献。

2016年10月,在武汉召开的第十届国际音乐考古大会上,来自世界各地的音乐考古学者通过《东湖宣言》,一致认为,曾侯乙编钟加入《世界记忆名录》,当之无愧。究其原因,是因为它具有真实性、完整性、唯一性的特点。

3755字的铭文,系统、完整地记录着2400多年前中国人的乐理学,它是声音和文字的互相对照,能还原大量此前不为人知的音乐理论知识,代表了人类在那个时候理性思考的一个高度,这在世界音乐史上也是独一无二的。

曾侯乙编钟不仅是一件乐器,更是一件艺术瑰宝。其高超的铸造工艺,精美的纹饰雕刻,都彰显了古代工匠的智慧与技艺。

编钟的演奏和保护是如何协调统一的?

曾侯乙编钟发掘亲历者 冯光生:它出土之后,敲击是必须的。在曾侯乙编钟一出土的时候,当时就请到了北京的专家,在工地现场进行抢救性的记录,这其中就包括对它声音的采集。在1979年编钟出土不到一年的时候,为了很好地保护曾侯乙编钟,我们就要用复制的方式,来帮助曾侯乙编钟原件展示它的音容风貌。因为它本身是一个见证,跟其他的那些文物不一样的,它带着它的声音来的。

关键词:“一钟双音”

不同于其他平口钟,曾侯乙编钟呈合瓦形,也正是因为这样的形状,让其有了独特的“一钟双音”特色。敲击曾侯乙编钟的正面时,侧面的振幅为零,敲击侧面时,正面的振幅为零,双音共存一体,互不干扰,世间绝无仅有。这背后,是对材料配比、模具设计、浇铸温度的精准把控,以及对声学原理的深刻理解,表明当时的青铜铸造技术已经炉火纯青。

曾侯乙编钟发掘亲历者 冯光生:编钟的铸造技术在当时就是登峰造极的,比如锡用多了,钟一敲就会炸裂,但如果锡用少了,铜的液态流动性不好,铸造出来不是那么光泽,它的音就不好。

这样一个庞然大物,怎么个敲击法?是礼器还是乐器?冯光生把目光锁定在3755个铭文上。在这份2400年前的“说明书”上,考古专家发现,古人已经掌握了“一钟双音”的技术,每个钟都能发出两个音,而且音色纯正,音律准确;还论述了前所未知的十二律和乐律学体系,击破了十二律是从西方传入中国的说法,改写了世界音乐史。

关键词:完美重现

曾侯乙编钟自出土到今天,一共只公开奏响过3次原件。第一次是1978年,在曾侯乙编钟出土3个月后的一场演奏会上,由冯光生奏响;第二次是为庆祝新中国成立35周年,编钟原件在北京中南海怀仁堂奏响;第三次则是在香港回归之际,作曲家谭盾为交响乐《1997:天·地·人》破例使用编钟原件采音录制。

汉代之后,编钟铸造技艺已经失传,直到曾侯乙编钟出土后,人们才又重新找回这项消失千年的技艺。

如何让编钟的复制件发出完美的“原声”,成为必须攻克的难关。国家级非物质文化遗产代表性项目“青铜器制作技艺”传承人项绍清介绍,合瓦形状的设计是编钟发出双音的核心,且钟体浇筑必须是一次成型,稍有不慎,就会导致钟体报废。

青铜编钟制作技艺包含冶炼、铸造、美工等160多项工艺,2021年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

跨越时空的鸣奏

编钟间的和鸣

凝聚了多元文化的共识

当考古之光穿透历史的尘埃

我们能听见

编钟里的旋律

是文明交融的和声

它诠释着中华民族兼容并蓄的精神底色

更见证着这片土地上生生不息的千年回响

指导单位

云南省委网信办

湖北省委网信办

内蒙古自治区党委网信办

广西壮族自治区党委网信办

四川省委网信办

贵州省委网信办

陕西省委网信办

新疆维吾尔自治区党委网信办

本集出品单位

长江云新闻 云新闻

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。