铁肩担道义,文章谱千秋。

一路走来,在他看来,无论是酸甜也好,苦辣也罢,都是一首难忘的歌。他曾用青春的活力追寻着事业和理想;他曾用火热的激情挥洒着奋斗的汗水和才智。知青、会计、宣传部部长、报社总编辑、报社社长、巡视员、文化研究会副会长,展示着他与时代同行的步伐和心路历程。他曾获“全国五一劳动奖章”“云南省先进工作者”“全省抗震救灾先进个人”,在他身上可以看到对党的新闻事业、民族文化工作的强烈挚爱和敬业勤勉、甘于奉献、永不懈怠的人生风采。

李群育,男,纳西族,1951年1月生于丽江古城。大学本科学历,新闻系列高级记者,中共党员。自小受汉、纳西、藏、白、傈僳等各民族团结和睦、各美其美、美人之美、美美与共和谐文化氛围的熏陶。20世纪60年代末上山下乡当知青,70年代到怒江大峡谷做“贸易扒”,进一步感悟到各民族自强、和谐、良善文化的魅力。改革开放后,读大学,毕业后回丽江,曾任丽江县委宣传部部长、《丽江日报》总编辑及社长。为中共丽江市第一届代表大会代表、丽江市第一届人大代表、丽江市第一届政协委员、丽江市人大常委会副巡视员和中国少数民族地区地州盟市报研究会会长、云南省杂文学会副会长、中国地市报研究会常务理事、云南省记协常务理事、云南省报业协会常务理事,以及丽江文化研究会、纳西文化研究会副会长等职。有多种作品获全国或省级奖,编著出版有《新编丽江风物志》《一方水土》《十年一瞬间》等。现已退休。

——他是总编辑,但首先是一名记者

为党的新闻事业和丽江经济社会发展作出积极贡献

李群育出生于丽江古城的一个书香门第,1958年8月至1964年8月,在丽江县大研镇义尚小学、中心完小读书。祖父早年在北平读书,祖母也是北平的知识女性,其父李世宗先生长期在市一中和永胜一中任教,是丽江著名的学者、古体诗诗人。他从小就受到了良好的家庭教育和文化熏陶。1964年8月至1965年8月,在丽江地区中学读初中。1965年8月至1968年12月,在永胜县一中读初中。“文革”时期,他初中毕业后到丽江县七河农村当知青,再到怒江大峡谷从事财贸工作。1978年,他考入云南民族学院历史系,毕业后在丽江县从事农村及宣传文化工作。1982年8月至1983年12月,在丽江县委农工部工作。1983年12月至1989年5月,历任丽江县委宣传部副部长、县委常委、部长。1989年5月至2005年9月,在丽江日报社工作,历任党组书记、总编辑;党委书记、社长。2005年7月任丽江市人大常委会助理巡视员。

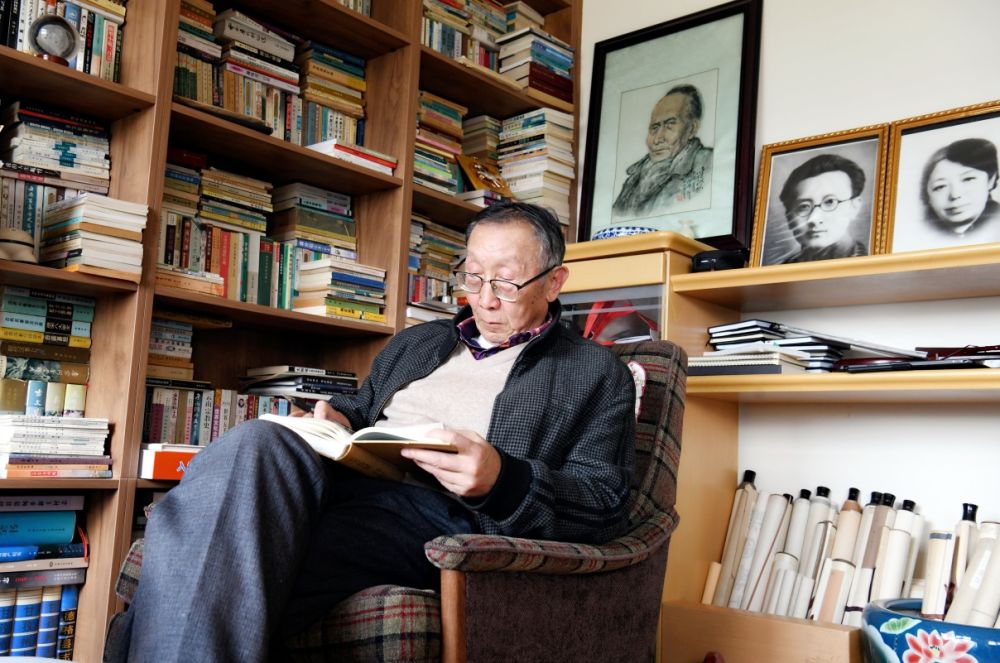

李群育在看书学习。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

1989年5月,李群育从原中共丽江县委常委、丽江县委宣传部部长的岗位上调任丽江报(1989年12月改为丽江日报)社总编辑,负责筹办中共丽江地委机关报——《丽江报》的复刊工作。在编务、党务、政务、杂务缠身的情况下,他既当总编,又当记者,从来没有放下手中的笔和相机,除了主持报纸出版、担任多个版面的责任编辑,还经常动手采写消息、通讯、言论、论文和拍摄新闻照片,其中不乏精品力作。

李群育在丽江日报社总编辑岗位工作16年来,始终对党的新闻事业和各族人民怀着满腔的热情,努力学习,勤奋工作,廉洁奉公,爱岗敬业,执春秋之笔,抒时代豪情,为党的新闻事业和丽江经济社会发展作出积极贡献。

丽江报社成立16年来,在李群育的直接领导下,《丽江日报》由周一报发展为日报,并获全国、全省奖励的新闻作品和副刊作品已达200多件,名列云南省地州市报前茅;报社职工已在省级以上报刊和文献上发表1000多篇新闻作品和学术论文,报社先后有60多人次获得地级以上奖励;1998年被中央有关新闻单位评为“全国文化新闻先进单位”;2001年,报社党支部被评为“全省先进基层党组织”。

报社10多年来始终保持了团结稳定、干事创业、开拓进取的良好氛围。正如云南省新闻学会领导所评价的那样:“《丽江日报》虽然复刊时间较晚,但在云南地州市报中是办得较好的一家,是后起之秀。”“丽江报人具有端正的办报思想、崇高的战斗精神、优良的采写作风、可贵的团结精神、持续的开拓进取精神……”

《丽江日报》复刊以来,李群育在当好“一把手”,全面主持报社政务、党务、编务工作的同时,经常挤出时间深入基层、深入群众,特别是深人到广大贫困山区采访,调查研究,体察民情,了解民意,倾听民声,与基层群众交朋友,一共写出各类新闻作品1000多件,计200多万字。先后有30多件作品获省级以上奖励。他采写的许多新闻作品对丽江经济社会的发展产生了巨大影响。尤其是对1996年2月3日丽江发生7级大地震及抗震救灾,恢复重建和突发性事件、发展壮大丽江旅游业、繁荣发展丽江民族优秀传统文化等方面的宣传报道和理论研究,对丽江的发展进步发挥了十分重要的作用,取得了显著的成效。

丽江“2·3”地震岁月的采编工作是李群育记者生涯中最难忘,也是最有意义的。当时许多报道是李群育流着眼泪采编完成的。“如今,虽然时光已过去近20多年,然而最难以忘怀的,还是那些从人性最柔软最纯真的地方流淌出来的眼泪。”李群育回忆说,惊闻大地震猝然降临丽江,在昆丽江同胞心忧如焚,心系家乡泪水流。地震次日召开了在昆丽江同胞支援家乡抗震救灾紧急会议,上世纪30年代曾任中共地下党云南省工委书记、特委书记的李群杰,已是84岁的老人,却在会上发言时情不自禁老泪纵横、吞声恸哭……

“硬汉‘阿哥和志强’也哭了。”李群育说,1996年2月4日,和志强省长陪同吴邦国副总理深入到金山乡开元村等重灾村社以及丽江古城内重灾街巷看望慰问灾民,一直忙到深夜,次日清晨,在吴邦国的提议下,和省长走进了自己的出生地文华村,此时,坚强的硬汉也禁不住泪水涟涟,“和志强省长看着尘土满面,在寒风中瑟瑟发抖地围着他的父老乡亲,以及被毁灭的养育过他的这片土地,还有那一具具血肉模糊、惨不忍睹的死难者尸体,他哭了,嘴唇哆嗦着,手颤抖着,好久才向乡亲们说出一句话:‘你们……受苦了……’” 亲人子弟兵面前灾民泪如泉涌。“解放军来救我们了!”当子弟兵星夜赶到灾区时,中济、黄山等重灾村的灾民望着从天而降的亲人解放军,一个个泪水夺目,泣不成声。灾区许多讲不来汉语的纳西老阿妈看到年轻的战士冒着余震的危险在忙碌时,常常拉住战士的手默默地流泪。当子弟兵完成抢险救灾任务离开丽江时,10多万灾民沿途含泪相送,男女老幼吞声哭……

“情到浓时泪自流,大地震也让丽江人民感受到了人性最柔软、最温暖的大爱。”李群育说,震后,丽江得到了国内外无私的援助,让丽江人民感受到了太多太多的人间真情和温暖,流下了太多太多感恩的泪水。当前来救灾的香港红十字会助理秘书长费莫辉先生等志愿者要离开丽江时,特地在电视台为丽江灾民点播了歌曲《忘不了我的父老乡亲》,让许多灾民和泪收听;当1996年9月20日,中央电视台《中艺大观》播放丽江地震专辑时,丽江灾民感激的泪水再次奔流……

另外,采访报到金沙江边沙滩植柳扩绿奋斗者——“全国劳动模范” 龙蟠宏文村和自宽、“云南省优秀共产党员” 巨甸柳林开拓者张小桐、茶马古道著名商家赖耀彩开创之功的事迹也让李群育难以忘怀。李群育说,不论丽江未来形势如何发展变化,丽江人民在金沙江沿线种柳治沙扩绿的探索与实践中形成的勇于担当奉献、开拓创新的奋斗精神、劳动精神、劳模精神,将永远不会改变,成为推动发展长江上游扩绿、兴绿、护绿的“丽江实践”的强大动力。

回顾以往,李群育还说,“懒人是当不了记者的。新闻工作是一条艰辛的道路,没有捷径可走,必须苦学苦干,还要潜心悟道。”这种干一行爱一行的人生态度,从他不断追求新的报道思路和新的表现形式上就可以看出来。他的代表作《王丕震退休十年创作六十七部长篇小说》《丽江古城申报世界文化遗产获得成功》《春风桃李万千情——写在丽江地震灾区学校如期开学之际》《慎交友》在新闻界产生了很大的反响。

这一切,或许就是李群育所说的把苦学苦干和潜心悟道结合起来的结果。

——笔耕不辍写华章 文化传承谱新篇

退而不休,继续用心用情用力记录丽江、宣传丽江

“我于2011年1月退休,现在的退休生活既忙碌又丰富 。”李群育说,退休后的生活平静而充实,得以充分享受读书学习写作之乐,享受天伦之乐。

李群育在用电脑写作。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

退休后,李群育有了更多的读书学习与思考写作的时间。据李群育介绍,读书学习的重点主要是以下几个方面:一是自觉认真学习领会习近平文化思想、党中央关于建设“文化强国”的有关方针政策措施。虽然已是闲云野鹤之人,也努力争取能够“吃透上情”。二是学习细读《资治通鉴》《史记》《徐霞客游记》等中华文化经典,不断提高对中华优秀传统文化的认识。三是学习研究丽江各民族文化,特别是纳西族等少数民族优秀历史文化传统,纳西先民“诚心报国”、维护统一、民族团结的历史文化、茶马古道与丽江、人与自然和谐共处的生态文化传统。思考与关注的重点:一是保护传承弘扬丽江各民族优秀文化遗产问题;二是丽江独树一帜的生态文化传统、当下的生态环境状况及保护问题;三是丽江的红色文化资源及开发利用问题;四是有关丽江可持续发展思路等问题;五是关于中华民族探源工程、国家西部大开发、长江经济带建设、国家长江文化公园建设等与丽江关系等问题。

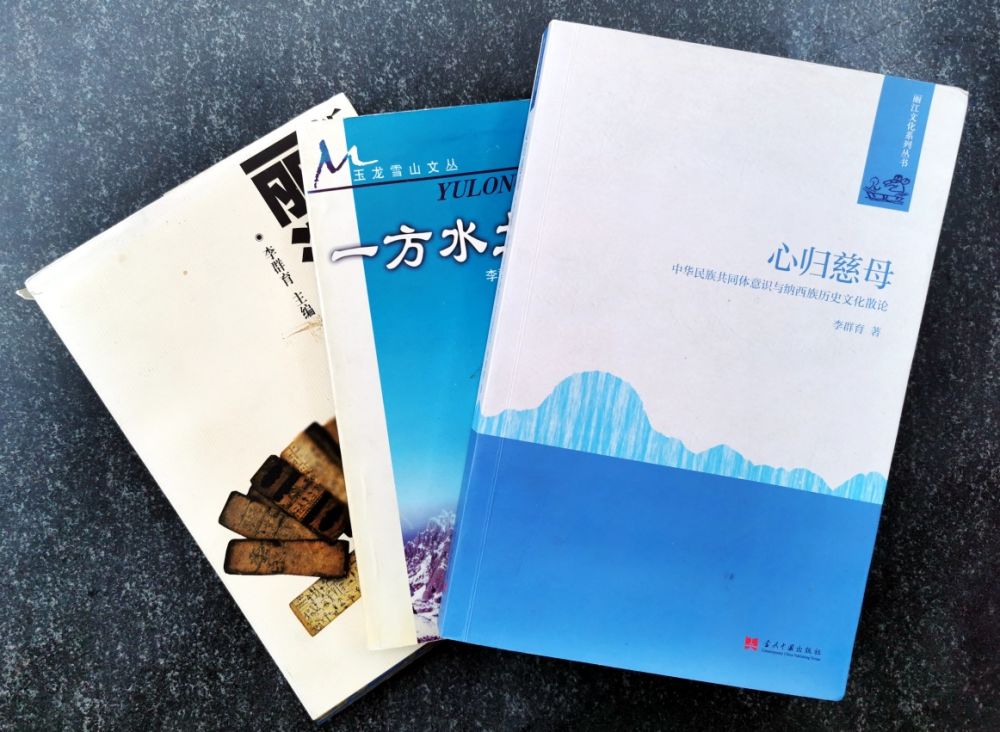

一分耕耘,一分收获。李群育已撰写《心归慈母——中华民族共同体意识与纳西族历文化散论》(2020年于《当代中国出版社》出版)、《中国的世界文化遗产丽江古城》、《丽江红色文》(与人合著)等专著;参与筹划编写了《家国情怀:丽江先贤录》(2021年《云南人民出版社》出版,市委宣传部编,其中的109位先贤由笔者撰写);受市党史办委托撰写的《丽江支柱产业》专题稿;参与丽江文化研究编著出版《古城记忆:丽江古城口述史》《丽江民族团结和睦的家园》《文化丽江之梦》《简明丽江读本》《生态文化论文集》《三多文化文集》《古宝山州文集》等专集;参与丽江傈僳族文化研究会编写《丽江市傈僳族志》。同时,结合丽江民族文化的挖掘与阐发、保护与传承,丽江生态环境保护与生态资源开发利用,丽江可持续发展思路,在《丽江日报》、《丽江文化》(杂志)、“纳西话賨”(微信公众号)不断发表作品,受别人委托也常写与有关书评、书序等。

李群育的部分著作。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

正如丽江市文化研究会、纳西文化研究会会长杨国清所说:“群育同志博览群书,学养深厚,思维敏锐,善于思考和研究问题。长时间在基层农村摸爬滚打,广泛接触老百姓,对纳西等民族文化也有深入的观察和体验,发表过不少相关文章。这些广泛阅历实践和知识积累,使他成为一位优秀的丽江民族文化学者。”

退休后,李群育曾应聘参加丽江市“三湖”治理督导组工作,积极为程海、泸沽湖、拉市海水资源保护建言献策。也经常应邀参加一些有关文化、生态方面调研、座谈会等活动。近期又参与了“纳西先贤祠——打造中华民族一家亲重要文化地标”等活动。

特别值得一提的是,退休后,李群育与妻子同心协力侍候年迈父母,照看孙儿孙女。有了更多时间陪伴在父母身边,不论春夏秋冬,他们每天早上起床后第一件事是烧一盆炭火,等候待父母起床吃早餐,每天晚上一同看会电视后送父母回房间睡觉,直到90多岁的父母先后去世。

夕阳无限好。日日得以忙忙碌碌的李群育乐此不疲,乐在其中,满怀感恩之情:感恩生活在历史和大自然馈赠“有美丽风光、有特色文化、有很高知名度”的丽江,感恩生活在改革开放新时代,感恩党和国家对离退休老人的关心和照顾,老有所乐、老有所为。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。作为党培养的老新闻工作者和有着40多年党龄的共产党员,李群育面对新时代新征程的奋斗目标,对祖国的繁荣昌盛和民族的伟大复兴充满信心。李群育表示,将继续用手中的笔为丽江贡献发展力量,抒写亲历亲闻亲见、所思所感所悟,讴歌祖国和丽江的发展新变化,不忘初心、牢记使命,走好人生的每一步路。

是的,李群育对于党的新闻事业、丽江民族文化传承发展研究的那股深情、钟情和痴情,是十分令人感动的。他洒下了辛勤的汗水,花费了大量的心血,都变成了一字字、一行行、一篇篇、一本本新闻和文学作品。

记者/赵庆祖

责编/李映芳

二审/和众学

终审/张卫国

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。