开栏语 苍山为屏,洱海为鉴。在大理,有这样一群人,为守护今日的烟火寻常,他们把滚烫的青春、未竟的心愿,永远定格在保家卫国的征程里。岁月或许模糊了他们的名字,却从未冲淡他们的故事。晨光熹微时,灯火阑珊处,他们的身影,藏在父母的白发里,藏在爱人的牵挂中,也藏在孩子未曾谋面却无比崇敬的梦里。

岁月无声,却镌刻下永恒的丰碑;山海有情,总铭记着不灭的星火。大理市退役军人事务局联合大理市融媒体中心,推出《苍洱星火·英魂家语》专栏,走近烈士家属,聆听那些关于爱与守护、离别与思念的故事,还原峥嵘岁月里真实、立体、有血有肉的“他们”。今日推出第六期:苍洱英烈王磊 | 青春之花绽放在雪域高原。

“已经十三年了,他不在了。”提起让自己无比骄傲,又无比思念的儿子时,王磊的父亲的声音无法抑制地颤抖,母亲在一旁抹着眼泪。

一腔热血守边疆

1985年,王磊出生在大理市大理镇下兑村,年少时的他性格外向、懂事,家里开了个小店,父亲外出干活时,他和哥哥主动帮妈妈看店、卖东西。他在学校成绩十分优异,“他高考考了高分,被军校录取,在学校一直都是比较优秀的。”这个小儿子一直是父母心中的骄傲。

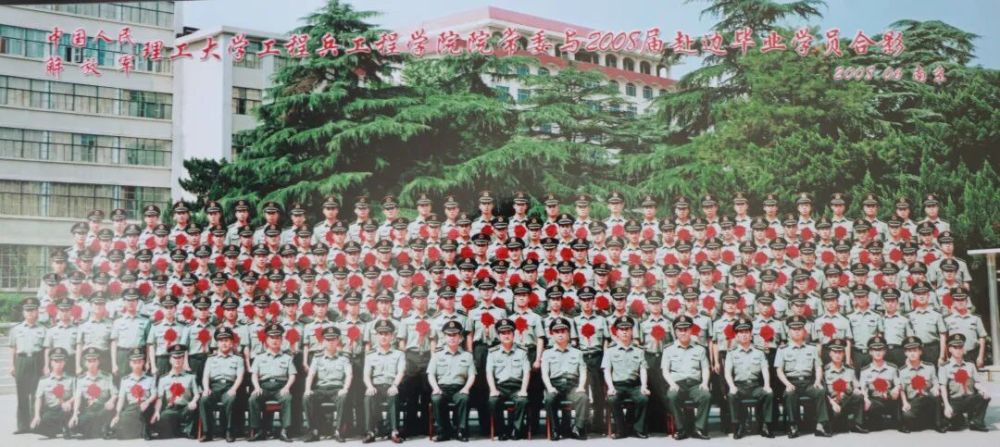

王磊的父亲是参加过对越自卫还击战的老兵,也是一名老党员,受父亲的言传身教,高考后,王磊在填志愿时选择了中国人民解放军理工大学,他的军旅生涯也从此起步。

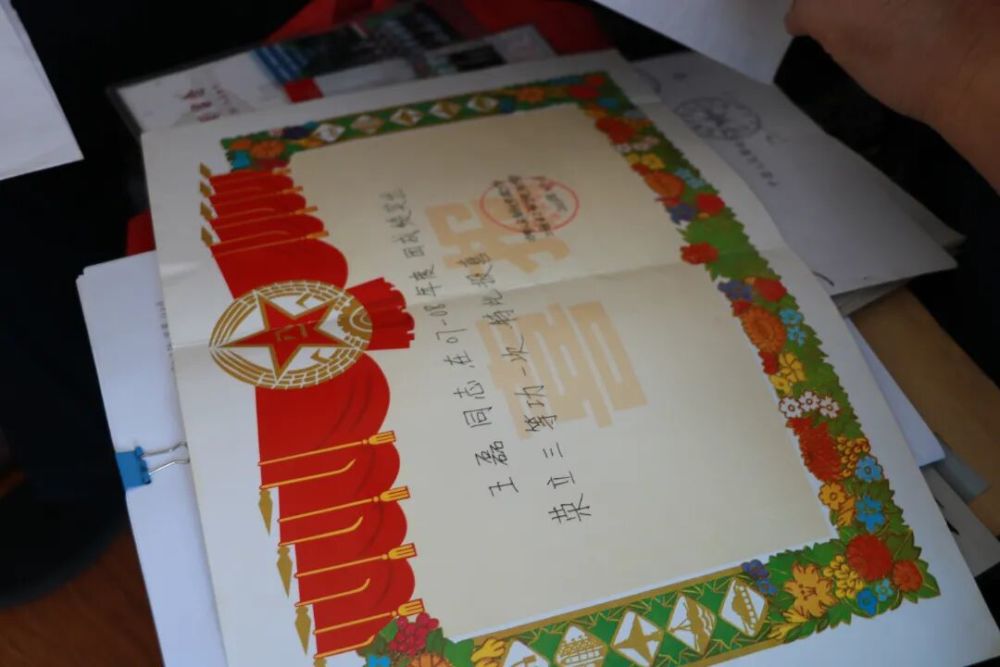

在军校,王磊成绩优秀,综合素质过硬,多次受到学校表扬,并荣立三等功一次。他的父亲和哥哥展示了他获三等功的绶带、奖状和奖章,“他也没有告诉我们是因为什么立功。”母亲满是哽咽,以前以为时间很长,这些故事可以慢慢分享,现在却再也无法亲耳听儿子跟她讲述从军的经历和获得的荣誉。

四年军校的洗礼,使王磊懂得了军人的真正价值和含义。2009年大学毕业后,他多次申请到艰苦的地方工作,到了祖国的边疆西藏,任边防某部二连二排副连职排长。在雪域高原上,年轻的他为祖国边防贡献力量。

愿得此身长报国

藏区的风霜磨砺,让王磊对边防士兵的身份有了深刻的理解。他始终牢记军人职责,以百姓利益为先,军事训练、武装巡逻、理论学习、值班执勤等各项工作学习中,他事事敢争先、样样作表率,群众有困难他也冲在最前,为百姓排忧解难。

2010年4月,王磊所在部队驻地连日降雨、降雪,引发了特大雨雪灾害,导致大面积山体滑坡、泥石流、塌方、雪崩,给部队和驻地群众造成了严重损失。他所在部队二连守桥班营房后山山体四处塌方滚石,严重威胁着守桥官兵的安全。

4月24日上午,王磊和班长宋卫等5名战友接上级指令,前往守桥班实施接应。一路上暴雨倾盆,坍塌、泥浆、倒树、落石、冲沟随处可见,他与战友们艰难跋涉,终于在上午10时25分遇到了护送装备回撤的守桥班,但两队人员之间隔着深达20多米、宽约12米的冲沟。王磊与守桥班人员沟通后,用攀登绳成功接过守桥班8名人员。中午12时51分,他们安全到达连队,装备无一损坏丢失。

恶劣天气还导致友邻单位与上级基指失去了通信联系,上级要求二连迅速派人员前往友邻单位传达上级指示并护送通信设备。刚回连队的王磊与宋卫闻讯后,主动请缨。他们冒着瓢泼大雨和生命危险再次出发,艰难强行军近30公里,用时近5小时,终于在下午6时27分把上级指示和通信设备带到友邻单位。

4月25日3时30分,友邻单位营区后山有发生泥石流征兆,发出紧急撤离信号后,还来不及好好休息的王磊和宋卫便再次投入抢救通信器材的行动。意外在此刻发生了,奔涌的泥石流倾泻而下,顷刻冲毁了招待房、电台室,也吞噬了王磊年轻的生命。

5月13日,西藏军区政治部批准王磊为烈士。

青春之花绽放在雪域高原

噩耗传来,王磊的母亲悲痛至极,日日以泪洗面。王磊的父亲和哥哥在相关单位工作人员的陪同下,来到王磊驻守的营地,将他的遗骸接回了家乡,安葬在大理烈士陵园。

一家人常常去烈士陵园祭奠。13年过去,皱纹爬上了父母的脸,哥哥也已成家立业,王磊却永远留在了25岁,他的离去成为一家人抹不去的伤痕。翻开王磊曾经的旧照,照片上的他总是一身军装,英姿勃勃。

“他离开,我们很痛心,但是为他感到骄傲。”王磊父亲拿出了王磊生前穿过的军装,抚平领口,整理衣角,扣上扣子……而为王磊整理无数次衣服的母亲,再也没有拿起孩子旧衣的勇气,又不舍地看着那身军装。

“在边境一线,在少数民族聚居的地区,我们的一言一行关乎军队的形象、党的形象、国家的形象。”这是王磊在日记扉页写下的话,他用自己的热血、生命,坚守了这句话,让最美的青春之花永远盛开在了雪域高原上。

来源:大理融媒

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。