改革开放以来,广大农村发生了翻天覆地的变化, 绝大多数农民解决了温饱问题, 有相当一部分已经迈上小康之路。许多地方的农民群众已经不满足于吃饱穿暖,他们想享受与城里人一样的精神文化生活。如今,在广大农村涌现除了不少热爱文化、喜爱文化创作的人。今天让我们走近一位农村妇女,一起去了解她的诗词人生。【微信用户请点击页面左下方“阅读原文”观看此条新闻视频】

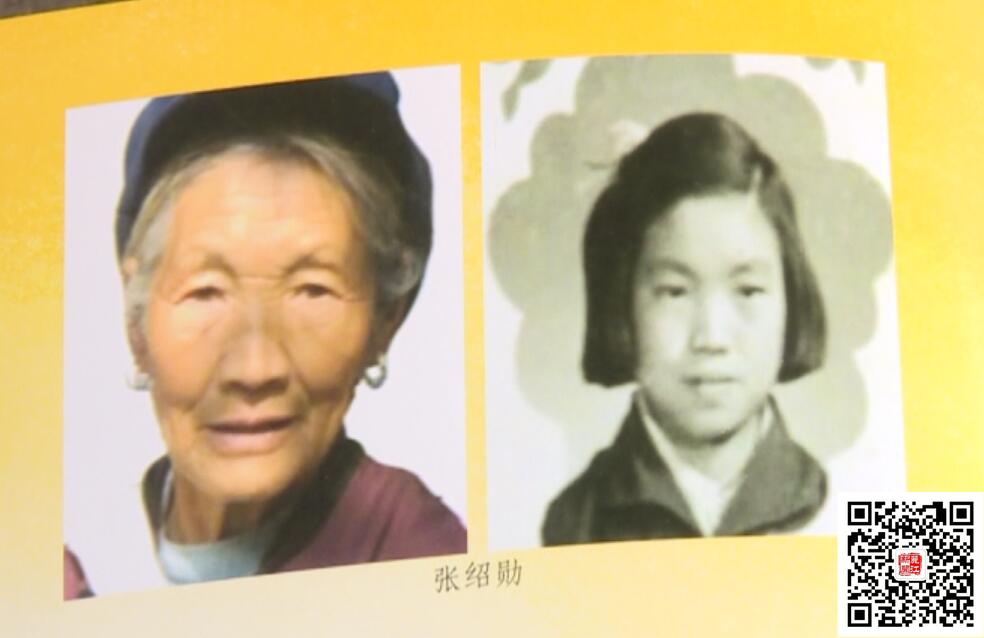

今年75岁的张绍勋是一位普通的农村妇女,在乡亲们眼里她却是一位远近闻名的“文化人”。虽然家住农村,但是她一直将文艺创作作为自己生活中一个重要的组成部分。少年时她就曾经写过不少剧本和文章。对于张绍勋来说,从青春年少到如今进入暮年,在她的记忆里,一开始求学的那几年是最为艰辛的。

1960年,对于张绍勋来说是改变命运的一年。当时的丽江县农高刚刚建校,张绍勋很幸运的成了第一批入学的学生。在那个年代,能进入高中学习是很多人梦寐以求的事。毕业后,在当时在国家“上山下乡”大潮的推动下,张绍勋毅然决然的回到了玉龙县龙蟠老家,支持农村建设。

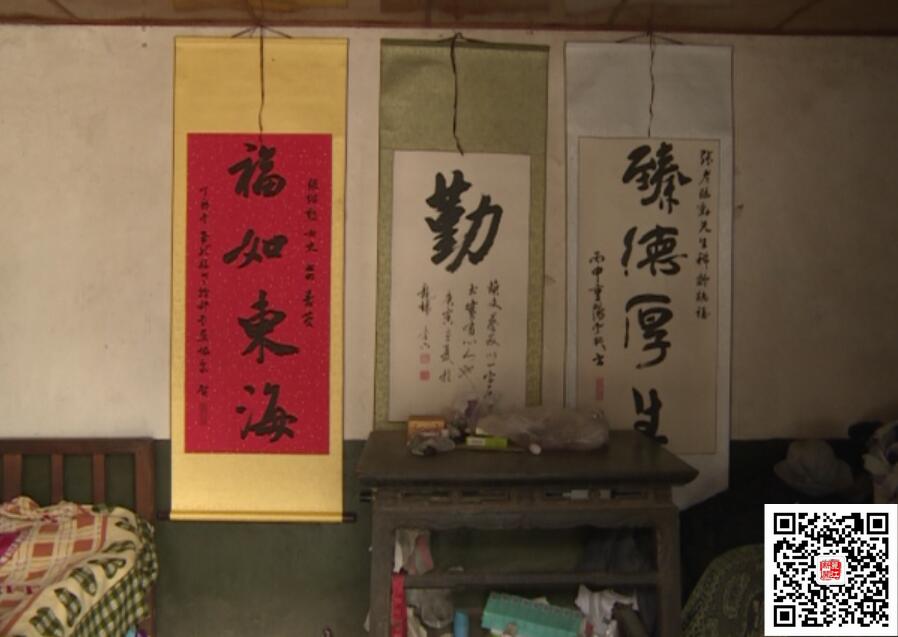

据张绍勋回忆,刚回到家乡时遇上政府号召建设乡村文化室。作为村里少有的“读书人”,建设文化室的重担交到了她的肩上。由于当时的物质条件匮乏,为了能给文化室置办书籍,她不得不每天起早贪黑的往返于县城和乡镇。

经过老一辈人的不断努力,如今,龙蟠乡的文化事业有了很大的发展。九十年代,在一些有识之士的带头下,龙蟠乡成立了当时全省唯一的一个农民诗社——兴文诗社。作为老一辈的文化骨干,张绍勋也受邀成为了诗社的一员,也正是从那时起她就与诗歌结下了不解之缘。

经过多年的创作,张绍勋积累下的诗歌不下百余首。只要一有灵感,她就会拿出随身的笔记本写上几句。谁曾想,从这位75岁纳西族农村妇女的作品里,充满了对家乡和对祖国的深切热爱。

张绍勋告诉记者,为了引导村里更多的年轻人爱上诗词,她还将继续创作。如今,自己最大的愿望就是能够出版一部自己的诗集,让更多的人能够欣赏到她的诗。通过诗词激励更多的人实现梦想,为社会主义伟大事业不断努力奋斗。

记者/刘清华 李晋江(实习)

责编/和众学 李铁

监制/和红军 和丽星 总监制/段成坤

新闻热线/0888—5122344

©丽江市广播电视台全媒体新闻中心

(发稿编辑:本台报道)

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。