4月16日至17日,上海市代表团到云南省迪庆、丽江、大理等州市考察交流,共同深入贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神,加强交流对接,谋划拓展合作,进一步推动沪滇对口协作迈上新台阶。

上海市委书记陈吉宁率队考察,省委书记王宁陪同考察。

两天时间,代表团都关注了什么?记者为您逐一梳理。

沪滇协作

——培养雪域高原“带不走”的医疗队

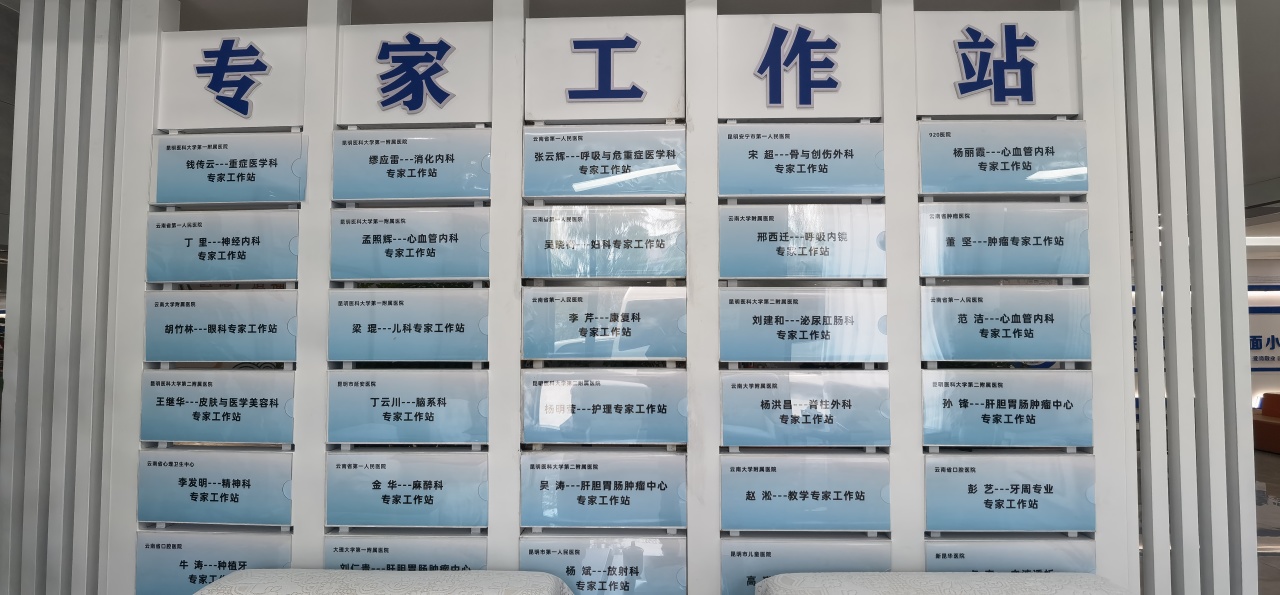

迪庆州人民医院始建于1972年,“十三五”以来,上海交通大学医学院附属瑞金医院及其北部院区,通过派驻医疗队、投入项目资金等方式进行对口支援,推动其在2020年7月成功创建“三级甲等综合医院”。

院内完善的基础设施、先进的医疗设备、专业的医疗团队,生动诠释了“没有全民健康就没有全面小康”的深刻内涵。

“上海累计派驻医疗队15批76人,州人民医院先后选派141人次到上海培训,专业技术人员服务水平得到全面提升。”中国工程院院士、上海交大医学院附属瑞金医院院长宁光介绍,目前迪庆州人民医院拥有9个省级临床重点专科和五大中心,能较好满足涉藏地区群众的就医需求。

在医院远程培训中心,记者看到,医护人员正通过视讯系统与瑞金医院开展“急性缺血性脑卒中”救治业务培训。这些年,得益于“远程教学”“远程会诊”等一批“远”字号技术手段,大大拉“近”了迪庆当地与发达地区享有同等医疗服务水平的距离。

云南省卫生健康委主任姜旭介绍说,目前,上海市级统筹49家医院帮扶云南省37家医院,覆盖全省15个州(市),深度嵌入多维融合,让更多云南老百姓在家门口享受到优质医疗服务。“为云南培养了一支‘带不走’的医疗队”。

沪滇协作

——教育帮扶呵护未来的希望

迪庆州香格里拉中学,是一所饱含上海人民深切关怀的学校,承载着沪滇两地的深厚情谊。

走进学校,旗帜招展,草木葱茏。

“上海杨浦区先后选派2位校长和6位教师,分别从教学、管理、教师培训、提升学生综合素质四个方面开展帮扶工作。”校党委书记张志云介绍,学校2023年本科上线率再创历史新高。

沙盘地图,展示当下,映照未来。

书法教室里,“沪滇两地情谊长,山海共绘同心圆”的一副对联格外醒目。孩子们在多元多样的教学环境下尽情施展才华。

山海相连,情深意重。香格里拉中学从无到有、从小到大的发展历程,是新时代沪滇协作“山海情”在教育领域的生动缩影。

“上海先后派出12批168名优秀教师帮扶全州各级各类学校支教。”迪庆州副州长余桂芬表示,上海累计帮扶实施教育事业项目19个,投入资金达1.1亿元,覆盖德钦、维西和香格里拉三县(市)所有学段。

云南省教育厅提供的信息显示,目前,上海有141人在云南开展“组团式”帮扶,其中校长38名、骨干教师103名,分别在国家级乡村振兴重点帮扶县的27所普通高中、11所职业高中开展工作。

“带动了一支教师人才队伍、完善了一批学校管理制度、涌现了一批质量提升典型、探索了一种扩优提质路径。”厅长王云霏将沪滇教育人才“组团式”帮扶总结为“四个一”。

“得益于上海的鼎力支持和学校师生的共同努力,我们的办学治校水平一定会迈上新台阶。”张志云对香格里拉中学的未来充满信心。

操场上,学生们跳起欢快的舞蹈,表达对远道而来“师长们”的敬意。

沪滇协作

——产业帮扶结出累累硕果

产业帮扶是沪滇协作的重要抓手。

离开香格里拉,代表团一行驱车一路向南来到丽江市玉龙县。近年来,通过持续投入沪滇帮扶资金,位于太安乡境内的道地药材基地已初具雏形。

按照丽江市与杨浦区签署的《共建协议》,产业园按照发展药材收购加工联农带农、推进产业链向两端延伸、共建中药材数字交易平台“三步走”的思路向前推进。目前,玉龙县已拥有省级工程技术研究中心1家、院士(专家)工作站2家、企业技术中心5家。“久久为功,把‘云药之乡’的壮丽前景一绘到底。”玉龙县委书记李自红说。

在一处科技大棚内,岩白菜、心叶百合等120多种中药材分格状种植。作为沪滇协作、政企合作的样板,云南白药充分发挥自身品牌、技术、人才和管理上的优势,以工业化、数字化思维赋能传统中药产业发展,大力推动一二三产融合。

云南白药集团董事长张文学表示,将有序复制太安模式,推动构建云南中药产业大集群,实现经济效益、社会效益、生态效益相统一。“从‘鱼’到‘渔’,助力乡村振兴。”

沪滇协作

——蹚出乡村农文旅协同发展新路子

玉龙县白沙镇玉湖村,地处玉龙雪山景区腹地,纳西语为“巫鲁肯”,意为“雪山脚”。全村有75%的就业人口从事旅游业。

依托优质的自然资源,玉湖村是丽江市最早开发乡村旅游的村子,但也经历过无序竞争、生态破坏的阶段。近年来,在沪滇协作的助力下,当地相继获得资金近1700万元,实施了游客中心、村容村貌提升等项目。同时,通过村企合作,充分吸收上海先进理念,坚持“规划先行”,着力打造乡村振兴的新标杆。

“村庄古朴自然的和美特征得以凸显。”村党总支副书记和新华说。

特色民居焕然一新,自然风光融为一体。

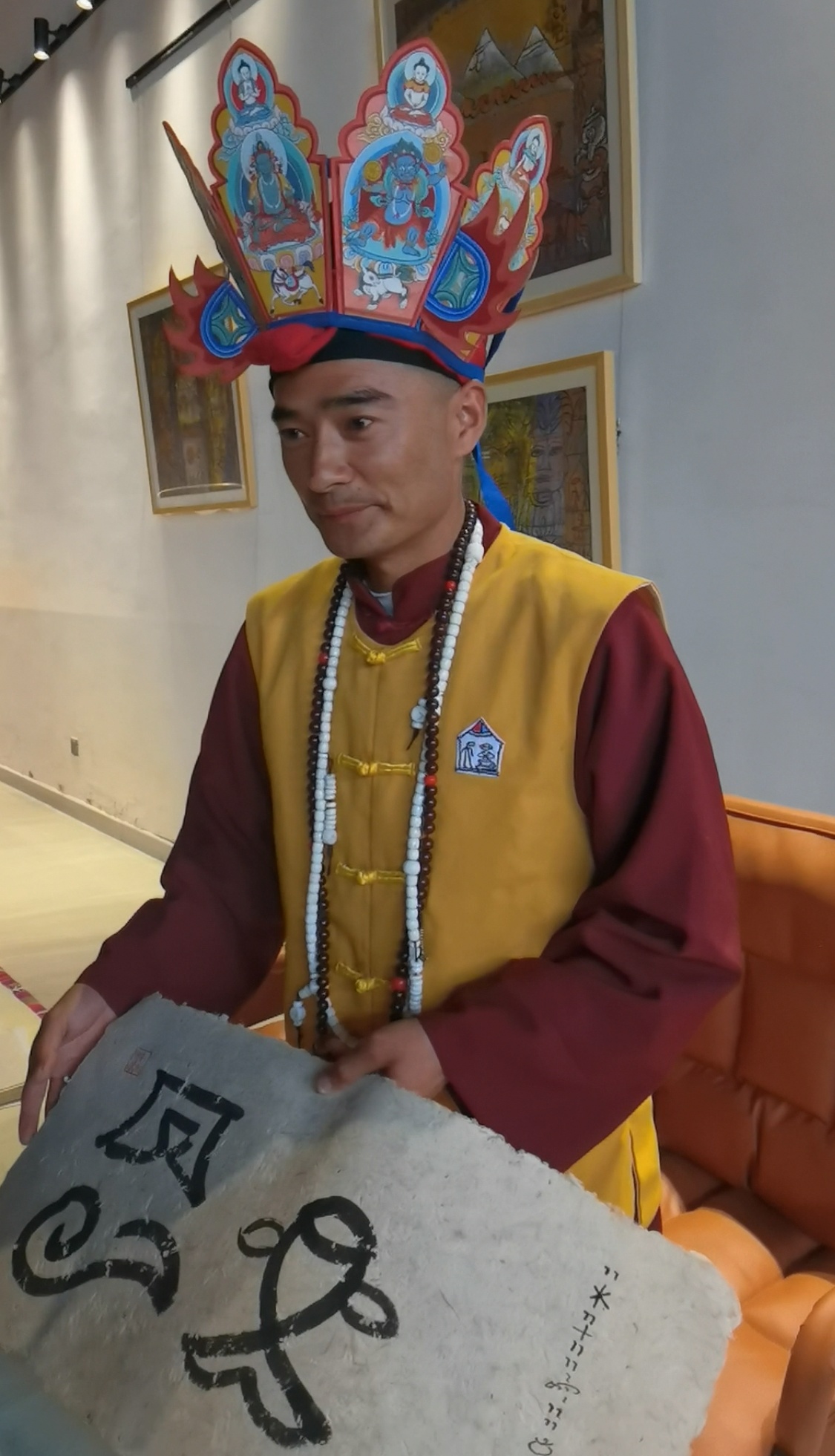

在上海援建的玉湖文化中心,农特产品和东巴文化展示吸引众人的目光。非物质文化遗产传承人用东巴文写下“大上海”三个字,让“文字活化石”点亮新火花。

以“上海设计+纳西民俗”相融合打造的玉庐酒店,依山就势,与自然共生,与文化相通,让民宿经济成为新的增长点,蹚出了一条资源互补、流量互荐的乡村农文旅协同发展新路子。

沪滇协作的“一片真心”,让玉湖村的环境更好、游客更多、村庄更美、生活更好。2023年全村人均可支配收入达2.26万元。

沪滇协作

——“一县一业”让乳业更“牛”

春风相伴,山海一家。代表团一行继续南行,来到大理白族自治州鹤庆县。

位于金墩乡的万头奶牛生态牧场,在两个月前刚刚建成投运,首批3000头澳大利亚荷斯坦优质奶牛已经进场。大理欧亚乳业有限公司总经理孙兆东介绍,下一步还将陆续引进娟姗奶牛等多个品种,延伸开发系列产品,助力打造乳业全产业链新高地。

记者了解到,生态牧场以“特色化、标准化、现代化、智能化”为标志,集种养结合、农牧循环为一体,现已成为沪滇协作乳畜业技术服务中心和养殖培训基地,带动农户种植饲草、流转土地和灵活就业。

“共投入沪滇帮扶资金8000多万元,支持牧场、周边基础设施建设和种养殖技术培训。”鹤庆县委书记段红丽介绍,当地正按照“一县一业”的发展思路,到2025年力争乳畜业全产业链总产值达到30亿元。

沪滇协作

——浦江之畔与苍洱山水的不解之缘

苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴。4月的苍洱大地,草木繁茂,游人如织。

代表团一行来到龙龛码头,乘车沿途察看洱海生态环境。2018年,洱海生态廊道启动建设,通过实施生态修复及湿地建设、生态监测、生态搬迁、管网完善、科研试验地等五大工程,连接洱海沿线近百个村庄,如今已成为全民共建共享共护洱海的生动实践。

在2号生态监测平台,上海交通大学云南(大理)研究院院长王欣泽介绍了上海交大助力洱海保护治理工作情况。

14年前,王欣泽来到大理,全身心投入国家水体污染控制与治理重大专项洱海保护与治理研究,由此与这片湖水结下不解之缘。仅水环境质量分析与评估方面,他就要带领团队针对38个监测点位和62个监测断面开展现场取样和分析,通过数据积累为科学决策提供支撑。

据了解,研究院依托上海交通大学科研实力,紧扣地方需求,以洱海保护为核心,面向高原湖泊生态保护治理,兼顾大健康、高原特色农业、网络信息安全等领域的研究合作和服务进行了深入探索与实践,将国家任务、地方发展、区域创新平台和学科发展有机结合,推动了政产学研融合,实现了校地共赢。

山海若比邻,沪滇一家亲。

两天时间里,上海市代表团风尘仆仆行进在滇西高原,进学校、访医疗、看产业、走村庄、入农户、察生态,时时处处牵动着深化东西部协作这一“国之大者”和“省市要事”。据统计,推进乡村振兴3年多来,上海共投入帮扶资金168亿元,实施项目5210个;以教育、医疗为重点,开展“组团式”帮扶,有效改善了各族群众生产生活条件。

真情实意、真金白银、真抓实干,围绕“上海所能、云南所需”,沪滇两地突出精准实效,推动区域优势互补,要素双向流动,形成了多层次、全方位的协作帮扶格局。展望未来,双方要聚焦东西部协作这份“中国方案”,推动“外力”“内力”转化互促,以上海之长补云南之短,以先发优势促后发追赶,共同走好走活“东西部协作”这盘棋。

来源/云视新闻七彩云

编辑/林 彤

校对/李映芳

责编/和众学

终审/和丽星

丽江市融媒体中心 出品

(发稿编辑:林彤)

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。