农历正月十五,当大家都在欢庆元宵节时,丽江的纳西族却迎来了一场别具一格的盛会——棒棒会。这个延续数百年的传统节日,既是农耕文明的活态见证,也是非遗技艺的展示窗口。

访谈嘉宾:东巴书院主理人 和佳梅

▲点击收听节目

棒棒会的起源众说纷纭:一说源于清代改土归流时的“维稳”行动,官府派人肩扛栗木棒巡街维持秩序;一说与玉皇阁前拜弥勒佛有关,因交易农具的木棒得名;还有一说源自纳西族青年男女的“相亲会”,后演变为交易的集市。无论哪种传说,棒棒会的核心始终围绕“农事”与“人情”。

今年的棒棒会尤为盛大,也吸引了大量市民游客前往参与。(供图)

早年间的棒棒会上,锄头、镰刀、竹篮、麻绳等农具堆满街头,纳西人用“以物易物”的方式筹备春耕物资。而如今,随着生活方式的变迁,棒棒会逐渐演变为一场“精神年货市集”。

棒棒会中的“棒棒”和各式农具、用具,依然在棒棒会上占有重要位置。(供图)

农具摊位旁多了创意手作、非遗体验、花卉绿植,甚至出现了“小米辣冰糖葫芦”“黄瓜糖葫芦”等新奇小吃。正如和佳梅回忆中的“叮叮糖”——挑担人敲着铁片叫卖,麦芽糖的甜香混着市井烟火气,是许多纳西人童年最珍贵的味道。

黄瓜、小米辣的冰糖葫芦熟悉又陌生,让人好奇、疑惑又跃跃欲试。(供图)

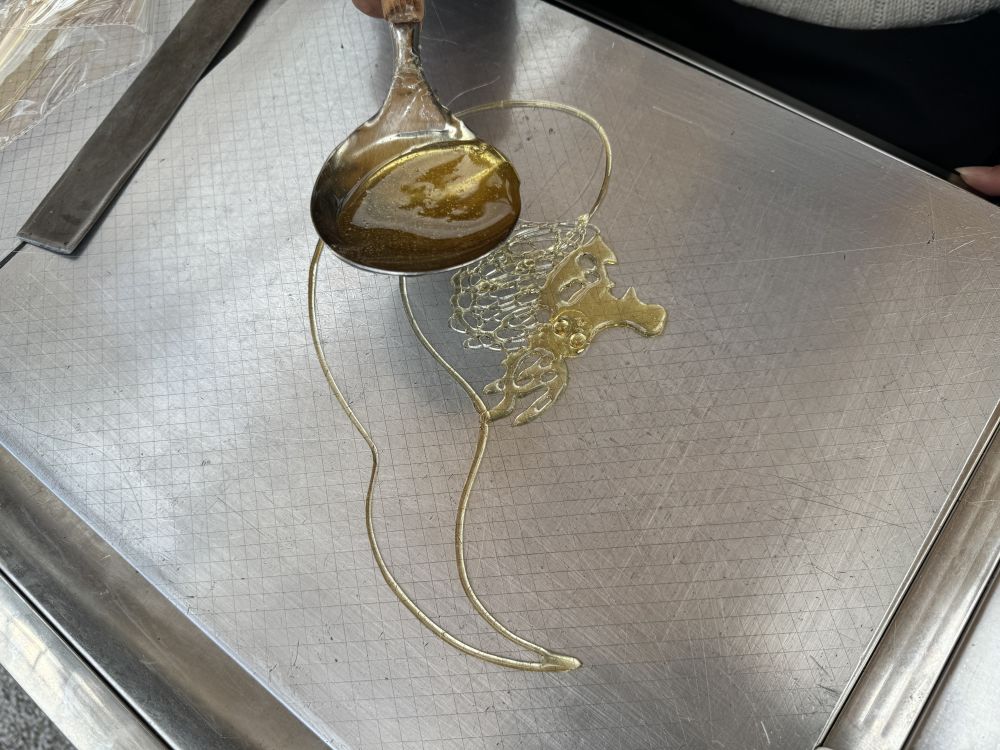

今年棒棒会的最大亮点,是非遗体验区的“文化狂欢”。糖画摊位前,孩子们转动木盘指针,盯着糖稀勾勒出飞龙彩凤;东巴文化传承人现场拓印纳西门神,牦牛下山、猛虎镇宅的图案跃然纸上;水拓画摊位前,一把白扇浸入颜料水中,轻轻摇晃便晕染出山水墨韵,……

非遗摊位的展示和参与,为棒棒会注入了更多精彩的内核。(供图)

这些非遗技艺不仅是“老手艺”,更是“新风景”。现在的孩子没见过这些,但一上手就能为之着迷。非遗的魅力,就在于它连接了过去与未来——东巴门神承载着纳西族的信仰,水拓画延续着古老的审美,而年轻人的参与让这些技艺有了新的生命力。正如各个展位前兴致勃勃的年轻人,为棒棒会带来更多的青春激荡,而棒棒会本身,其实也是丽江的市级非遗项目。

和佳梅的女儿也亲身体验了非遗的魅力。(供图)

有人问:“生活越来越便利,棒棒会还有必要存在吗?”对此,和佳梅的答案是:它早已超越了“交易”本身。对老一辈人,它是春耕的号角;对年轻人,它是寻根的记忆;对孩子,它是新奇的文化课堂。即便农具变成了文创,麦芽糖换成了辣味糖葫芦,纳西人对棒棒会的热情始终如一。

在匠人巧手下逐渐成形的糖画,是许多人的共同记忆。(供图)

今年,和佳梅特意带孩子体验了一些非遗项目。当孩子因为糖画而驻足,因为漆扇而惊叹时,我们会发现:非遗的保护,本质是“人”的传承。唯有让更多年轻人触摸、体验、热爱,文化才能生生不息。

绚烂的漆扇色彩中,闪动着中国人对传统的传承和欣赏。(供图)

棒棒会的喧闹声中,藏着纳西族最朴素的生存智慧:敬畏自然、重视农耕、热爱生活。从木棒巡街到非遗市集,变的是形式,不变的是那份“把日子过成节”的仪式感。到如今,棒棒会卖的不是货,是纳西人的精气神。

咖啡、冰淇淋和甜点,新鲜与传统都能在棒棒会完美融合。(供图)

正月春风好,不妨去趁着春光,去棒棒会逛一逛。挑一个手工竹篮,画一幅糖画,拓一扇东巴门神——这里的故事,值得一代代人继续书写。

编辑:白万朝

责编:李婧

终审:李霞

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。