走在琅勃拉邦

杨福泉(昆明市)文⁄图

到老挝进行学术访问,便有了去欣赏世界文化遗产琅勃拉邦古城的机会。琅勃拉邦(Luang Prabang或Louangphrabang)也译为“銮佛邦”,是老挝著名的古都、佛教中心、上寮重镇、琅勃拉邦省首府。琅勃拉邦位于南康江与湄公河汇合处,是一个似“L”形的半岛,面积不到10平方公里,有10万人口。市区沿湄公河左岸延伸,气候凉爽,地势平缓,平均海拔290米左右。1968年,老挝爱国战线(老挝共产党)将境内的人群划分为3个民族集团:居住在平原与谷地的划为“老龙族”、居住在半山腰的划为“老听族”、居住在高山深处的划为“老松族”。[1]琅勃拉邦在13世纪至14世纪是老听族统治的国家,后来,澜沧国国王法昂的祖父击败了老听族的人,自号川东王。1353年,法昂统一老挝、建立澜沧王国后定都于此,改名川铜,意为“金城”。从1560年起,因供奉来自高棉的“勃拉邦”佛像,改名为“琅勃拉邦”。

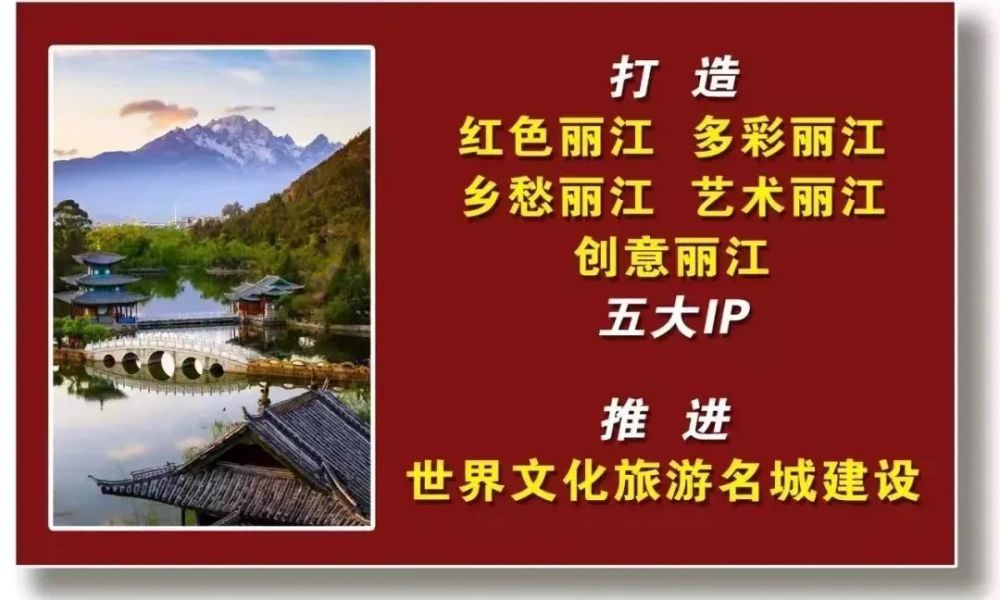

琅勃拉邦一瞥。

琅勃拉邦曾是澜沧国(孟骚)、澜沧王国(南掌)、琅勃拉邦澜沧王国的国都。1945至1975年,老挝王国定都万象,而琅勃拉邦依旧是王都。今天,这里成了一座美丽的小城,拥有深厚的文化底蕴,市内名胜古迹有帕维逊摩诃维汉寺、玛莫塔、金塔山、王宫等。琅勃拉邦的夜市很热闹,有各种各样的手工制品出售。有很多妇女在卖手工纺织品,竹器、木器、绘画等商品也很多。琅勃拉邦有僧侣在早晨接受信徒布施的习俗。我早起后在菜市场购买了施舍给僧侣的米饭,然后在僧人必经的路旁等待。路旁已经坐满来施舍米饭的民众,以妇女居多。他们坐在一块自带的地毯上,米饭都放在竹篓里。一会儿,排着队、身着红色僧服的僧人走过来,很多是少年,他们都挎着银钵。施舍的人们用手抓了米饭放进僧人的竹篓里,还有施舍香蕉等水果的。也有僧人从银砵里掏出食品施舍给路边老人、孩子。琅勃拉邦还是一座东西方文化交融的城市。它有很多金碧辉煌的佛教寺庙,也有很多法式建筑;街上和寺庙里可看到众多的僧人,也可看到很多来自欧美国家的游客。琅勃拉邦呈现出东西方风情的融汇之美。

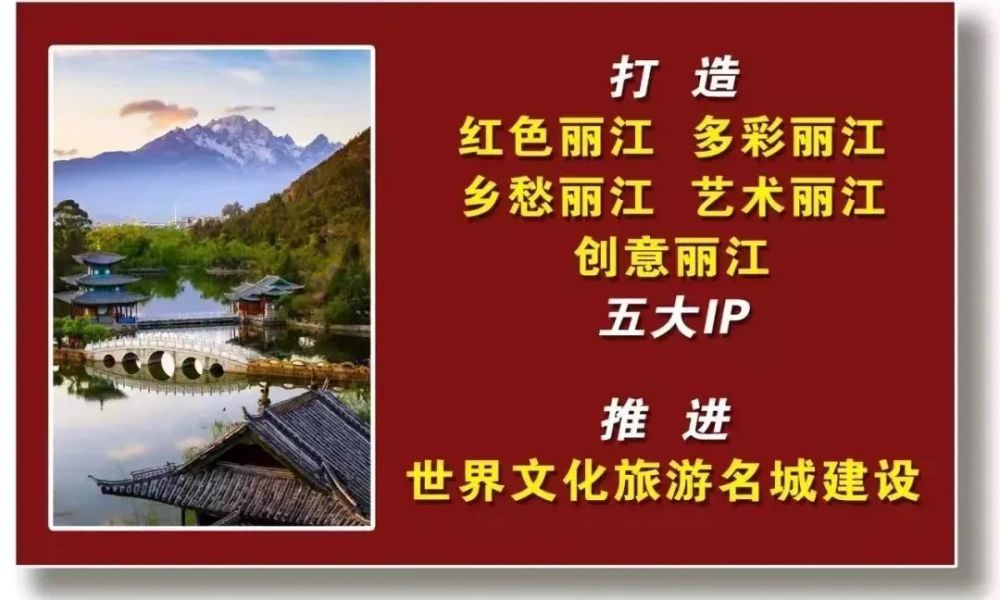

琅勃拉邦古城街市。

我爬上琅勃拉邦的制高点浦西山。到山顶要爬300多级台阶,沿路建有多个寺庙和佛像,还有“大佛的脚印”。传说,这里是观看日出日落、俯瞰琅勃拉邦全景的好地方。在浦西山眺望琅勃拉邦全城,整个城市掩映在绿色树林中,夕阳照耀着寺院的金顶、湄公河、南康河,寺院金光闪闪、河面波光粼粼。独特的斜坡屋顶木房掩映在绿色的树丛中,那些红色屋顶的法式建筑也熠熠生辉、红光闪烁。远山如黛、田野青翠,整个城市都掩映在舒心惬意的绿色中。

注[1]:周建新《老挝的民族识别与划分及其未来发展》,载《贵州民族研究》 2001年第1期。

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。