用足丽江三个“有”,

走好持续健康发展之路

——深刻领悟习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神

李群育(古城区)

一

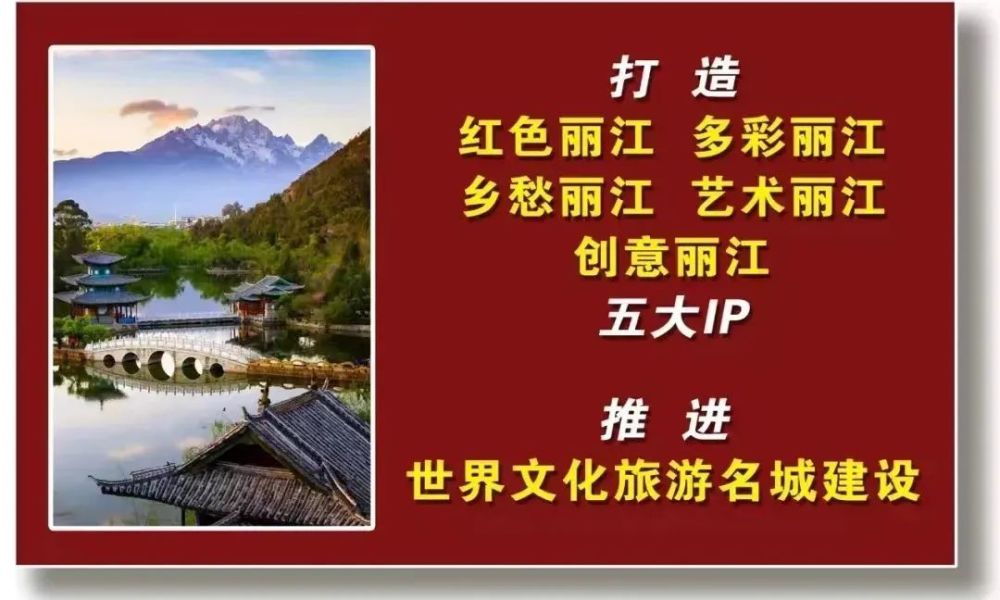

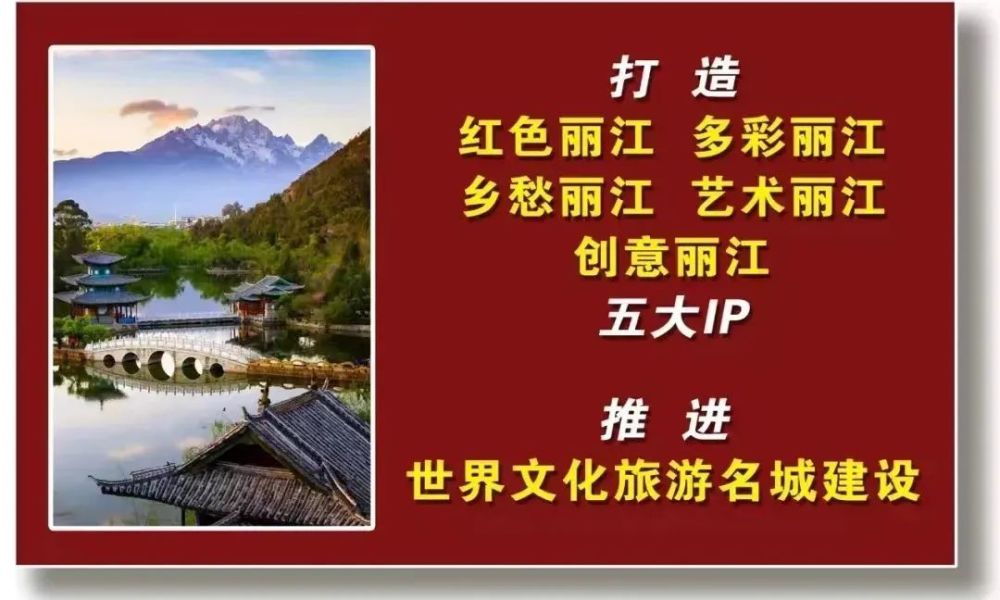

习近平总书记3月19日在丽江考察时说,“丽江有美丽风光,有特色文化,有很高知名度,一定能走出一条持续健康的文旅发展之路”“丽江以旅游闻名,这里的文化、风光、民俗都非常吸引人,还有这里的建筑、小桥流水的环境,大家来了之后,都会有好的体验”。习近平总书记还提到,丽江有“美丽古城”,有“木府这样的重要文化地标”,有“和和美美”的生活,也有正在发展的高原花卉等“美丽产业”。习近平总书记的重要指示如阳光雨露,极大地温暖和鼓舞了丽江各族人民,特别是高度总结、概括的丽江“有美丽风光,有特色文化,有很高知名度”这3个“有”,极大地增强了丽江人民走持续健康文旅融合发展之路的底气、勇气、自信、决心。如何坚定走好持续健康的文旅融合发展之路?习近平总书记强调,“要处理好保护与发展的关系,让这座美丽古城焕发新的光彩”“要保护利用好木府这样的重要文化地标,保护传承好中华优秀传统文化,引导各族群众自觉铸牢中华民族共同体意识,不断推进中华民族共同体建设”。习近平总书记的重要指示,进一步增强了丽江坚持守正创新,在保护中发展、在发展中保护,实现保护与发展互动双赢的信心和决心。习近平总书记明确指出了丽江有什么、怎么走,进一步指明了丽江未来发展的方向。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,首先要认真领会、悉心感悟丽江“有什么”与“怎么走”等问题,不仅要知其然,更要知其所以然。

二

一是丽江具有“南人北相”“阳春白雪”的美丽风光。丽江堪称大自然的宠儿,境内既有雪山、大江、湖泊、峡谷、森林、草场等高原风光,又有小桥、流水、人家、田园、村落、古镇等“江南风光”,高原与水乡相依,自然与人文相融,构成了丽江最具特色的“美丽风光”。其中,长江第一湾是万里长江实现伟大转折的地方;虎跳峡是地球上以深、险著称的大峡谷;玉龙山是北半球距赤道最近的现代海洋性冰川雪山,唐代称为“神外龙雪山”,被南诏封为“北岳”,被元世祖赐封为“大圣雪石安邦景帝”,元代诗人李京称“丽江雪山天下绝”,明代木公称“郡北无双岳,南滇第一峰”,游圣徐霞客称其“漾荡众壑,领挈诸胜”,清代丽江首任流官知府杨馝题刻“玉柱擎天”,台北故宫博物院原副院长李霖灿称其为“美绝人寰”“阳春白雪”之山,当代著名画家吴冠中称“崎岖千里访玉龙,不见真形誓不还。趁月三更悄露面,长缨在手缚名山”;老君山为“滇省众山之祖”,是世界自然遗产“三江并流”的核心区;黎明丹霞地貌为国内面积最大、发育最完整、层次最分明、海拔最高、高差最大的丹霞区,是国家地质公园;泸沽湖是始终保持Ⅰ类水质的高原淡水湖泊,水美、岛美、村落美,是举世罕见的“高原明珠”,被费孝通先生称为“泸沽胜景,宁蒗宝地”;程海是世界上天然生长螺旋藻的三大湖泊之一,气候温和,风光秀丽。二是丽江有长江上游护绿、扩绿、兴绿后形成的“美丽风光”。金沙江流经丽江境内615公里,约占长江总长的十分之一。千百年来,由于纳西族等各民族的先民自觉守护金沙江地区天然林,禁止肆意毁林开荒、破坏生态环境,避免了其演变为“金沙江干热河谷区”的生态灾难,成为历史上长江上游生态环境保护得较好的地方。近百年来,丽江人民进一步在金沙江沿线开展植树扩绿、兴绿、护绿的新实践,新建宏文柳林、石鼓柳林、巨甸柳林等百里“绿色长城”,形成金沙江沿线绿水青山、田园村落、桃红柳绿的又一美丽风景线。“丽郡从来喜植树,江城无处不养花。”丽江人民努力保护青山绿水的同时,十分注重美化居住环境,因地制宜地栽花种竹,让庭院内与庭院外的优美生态环境相得益彰,营造处处有绿荫和鸟语花香的居住环境。丽江古城依山而建、傍水而筑,家家流水、户户垂柳,“高原水乡”的独特“美丽风光”无处不在。三是丽江有地貌多样、气候多样、生物多样、景象多彩的“美丽风光”。境内最高海拔为5596米,最低海拔为1015米,相对高差达4581米,有冰川、极高山、高山、中山、低山、丘陵、盆地、河谷、湖泊等10多种地貌类型。兼有亚热带、温带、寒带等气候带,具有典型的立体气候特征,有“一山分四季,十里不同天”的独特风光。有充足的日照,年平均气温12.6℃—19.9℃,夏无酷暑,冬无严寒,气候宜人,有独特的高原山地避暑胜地风光。丽江有“植物王国”“动物王国”“药材之乡”“植物基因库”等美誉,堪称全球生物多样性的典范。应该说,丽江的“美丽风光”既是大自然的丰厚馈赠,也是丽江人民珍爱自然、顺应自然、保护生态、美化环境的杰作。

虎跳峡。

三

“丽江承载文化,文化成就丽江。”丽江有把地域性、民族性、多元性、开放性、和谐性、融合性、源头性、深厚性、丰美性、独特性、世界性融为一体的“特色文化”,堪称盛开在中华文化百花园里的一朵奇葩。首先,丽江拥有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产。丽江古城是“活着的茶马古道重镇”,1986年确定为国家历史文化名城,1997年12月列入世界文化遗产名录。2003年,纳西东巴古籍文献被列入世界记忆遗产,“三江并流”区被列入世界自然遗产。此外,丽江境内有400多个文物保护单位,其中有白沙壁画、宝山石头城、金龙桥、金沙江岩画等10个国家级文物保护单位。其二,有多元文化和谐共生的“特色文化”。纳西族东巴文化、木氏土司文化、泸沽湖母系文化,彝族毕摩文化,傈僳族良善文化,白族本主文化、工匠文化,普米族韩规文化,以及他留文化、毛氏文化、边屯文化等多元文化和谐共生、各美其美、美人之美、美美与共。其三,有民族民间丰富多彩的“特色文化”。丽江各民族的语言文字、民歌舞蹈、民族服饰、民族节庆、民族饮食、婚姻习俗、丧葬习俗、民族医药等多姿多彩、特色鲜明,堪称民族民间文化博物馆,是“民歌的海洋”“舞蹈的天地”。其四,有自觉铸牢中华民族共同体意识的“特色文化”。丽江各民族自古倡导和追求和平、和谐、诚信、友善,具有突出的爱国主义情怀。如,汉代纳西族先民创作的《白狼王歌》表达了“心归慈母”的国家认同意识。“元跨革囊”中,纳西族先民交出自觉维护国家统一的合格答卷。明代纳西族土司以“诚心报国”“辑宁边境”“知诗书、好礼守义”著称。早在鸦片战争之前,丽江学子马子云在参加岁试的考卷中就提出了“禁烟毒”主张,堪称“神州禁毒第一声”。近代以来,抗击阿古柏侵占新疆之战、中法战争、甲午战争、抗击八国联军入侵、抗日战争、抗美援朝等抵御外侮的战争中,丽江各族儿女高举爱国主义旗帜,奋勇当先,为国而战、为中华民族而战。其五,有丰富独特的红色文化。红军长征过丽江时,丽江各族群众高举“欢迎义军”的旗帜列队前往欢迎红军。时任红二军团先遣团团长的黄新廷将军后来回忆:“这是部队离开湘鄂川根据地后,在新区第一次见到这样军民团结鱼水交融的动人场面。”丽江人民同时积极帮助红军筹办军需物资,全力支持、帮助红军顺利渡江北上。解放战争时期,中共丽江地下党组织把马克思主义与优秀民族文化相结合,充分运用优秀民族文化发动群众、组织群众,开展武装斗争和统一战线工作。1949年7月1日,丽江实现和平解放,巩固和发展了滇西北革命根据地。新中国成立后,丽江不断涌现出著名红色英模人物,如和志虹、张桂梅等同志。其六,有超越时空价值的“特色文化”。一是有“人与自然是兄弟”,要和谐共处的民族文化;二是有各民族是同胞兄弟,要相互尊重、和睦相处、交流交融、共同发展的特色文化;三是有人类文明源头性意义的特色文化。其中,距今10万年的“丽江人”为长江流域人类活动的重要源头之一,13000多年前的金沙江岩画为长江文脉的重要源头之一,纳西族象形文字、纳西族摩梭人母系文化、彝族十月太阳历文化等,具有文字起源、婚姻家庭、天文历法等人类文明源头性特点。四

丽江由一个“被遗忘的王国”、一个“名不见经传的西南边陲小镇”,发展成为在全国、全世界“有很高知名度”的地方,并不是因为丽江具有“大富大贵”的经济实力、政治地位。而是因为有老祖宗留下的珍贵的文化遗产,有大自然馈赠的美丽风光等资源,有近百年来国内外众多学者的关注、关爱,更重要的是,有党和国家的关心厚爱、政策支持、战略引领。丽江的知名度之所以“很高”,主要得益于以下几个方面。一是丽江为世界奉献了文化、自然、记忆3项世界遗产,确立了丽江在世界文化、自然领域无可替代的地位。还创造了世界遗产保护与开发良性互动的“丽江模式”,得到联合国教科文组织的高度肯定并在亚太地区推广。同时,丽江积极开展“走出去、请进来”等活动,请国际著名导演到丽江拍摄电视专题片《云之南》,在世界各地播放后好评如潮。纳西族的古乐、民间歌舞、东巴文化也不断走向世界,积极开展国际文化交流活动,不断提高丽江文化的国际影响力。二是“丽江以旅游闻名”,文旅融合发展带动丽江全面发展。借助改革开放的春风,丽江大力发展文化旅游产业,创建世界文化旅游名城、旅游胜地,国内外游客纷至沓来,年接待游客量达数千万人次,成为“欧洲人最喜爱的旅游城市”“全球人居环境优秀城市”“世界著名文化旅游城市”等。三是丽江成为全国成功开拓发展的18个典型地区之一。改革开放30周年到来之际,丽江获得“全国成功开拓发展的18个典型地区之一”殊荣,并通过人民日报、中央电视总台等国家主流媒体的大力宣传,丽江的知名度在全国得到进一步提高。四是创造了抗震救灾、恢复重建史上的“丽江速度”。1996年丽江发生7级地震后,得到全国、全世界的高度关注和帮助。丽江人民临危不惧,“大灾难变大机遇、促大发展”,取得前无古人的快速发展,极大地提高了丽江的知名度。五是丽江丰富独特的生物、水能等自然资源的不断开发利用,积极开发金沙江中游水能资源,发展高原特色农产业,开发螺旋藻等生物产业。丽江水稻、小麦、玉米、马铃薯、油菜等创过全国乃至世界最高单产纪录,螺旋藻、青刺果、雪桃、木梨、芒果等特色生物产业取得突破。“丽系”产品通过“引进来,走出去”,提高了丽江的知名度。六是生态文明建设实践引起普遍关注与好评。20世纪60年代,丽江启动“长江防护林”建设工程。1994年,率先在全国停止砍伐金沙江流域天然林,之后又加快建设“长江上游重要生态安全屏障”,率先开展长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”的伟大实践。七是得到国内外专家、学者的关注与宣传。19世纪后期以来,一些欧美文化学者、植物学家不断前来丽江收集纳西族东巴文化和丽江丰富的植物资源,向世界介绍丽江的独特文化和珍贵物种,不少植物品种因此用“丽江”“玉龙山”命名,为宣传丽江、提高丽江知名度起到了积极作用。20世纪初以来特别是改革开放后,大量国内著名专家、学者、文学艺术家关注、关心、研究、宣传丽江文化。更重要的是,丽江的发展始终有党和国家的关心厚爱,不断从新时代释放的发展活力与制度红利中获益。总之,丽江“有很高知名度”,源于历史和大自然的馈赠,源于党和国家的关怀,源于国内外专家、学者的帮助,源于丽江各族人民的团结奋斗、“撸起袖子加油干”。饮水思源,我们应该倍加感恩党和国家、感恩历史文化、感恩各民族先民的创造、感恩大自然、感恩所有帮助过丽江的朋友、感恩新时代。

丽江坝子。

五

“处理好保护与发展的关系”是丽江持续健康发展的关键环节。习近平总书记特别强调,丽江“要处理好保护与发展的关系”。这一重要指示的意义重大而深远。进一步保护好、发展好丽江珍贵的文化资源和生态资源,不仅是丽江当前的一项紧迫任务,也是关乎丽江未来可持续发展的重要战略任务,还是具有全国意义、世界意义的大事。为保护好、利用好、发展好丽江的文化、生态等珍贵资源,丽江人民已进行数十年的艰辛探索与实践:从20世纪60年代初的原中共丽江县委书记徐振康,到20世纪70年代末的原丽江行署副专员和万宝;从出版百卷《纳西族东巴古籍译注全集》,到纳西东巴古籍文献入选《世界记忆遗产名录》;从20世纪50年代初原中共丽江地委作出“保留古城,另建新城”的决策,到20世纪90年代决定申报丽江古城为世界文化遗产并申报成功;从创造世界遗产保护与开发良性互动“丽江模式”,到原中共丽江地委实施“文化立市、旅游强市”战略,加快建设“国际文化旅游名市”……丽江人民为“处理好保护与发展的关系”,实现“在保护中发展,在发展中保护”不断付出艰辛努力。应该说,“处理好保护与发展的关系”也是丽江走持续健康文旅发展之路的初心。毋庸讳言,发展进程中,丽江在“处理好保护与发展的关系”上曾出现了一些不尽如人意的状况,比如,轻保护、重开发,轻文化、重旅游,重硬件建设、轻软件建设等现象时有发生。曾几何时,以讲诚信、和谐、包容、清廉著称的国家历史文化名城、世界文化遗产地,成了互联网上不断出现负面舆情的地方,极大地伤害了丽江形象,让丽江人民痛心疾首。如果丽江的“美丽风光”“特色文化”遭到破坏,“很高知名度”受到伤害,丽江还有什么呢?痛定思痛,我们必须大力传承、弘扬丽江讲诚信、友善的优秀文化传统,正本清源、不忘初心,健康发展。丽江的发展成果得益于积极保护、传承、弘扬优秀传统文化和良好自然生态环境。丽江的未来发展同样必须坚持守正创新、与时俱进,进一步“处理好保护与发展的关系”。对此,决不可掉以轻心,而要月月讲、天天讲,不断采取新措施加以落实。

六

进一步解放思想,不断深化对市情的认识,增强持续健康发展的信心和决心。“自知者明”。一个地方的发展,首先要认清自己有什么样的发展优势与特色。改革开放以来,丽江在不断深化对特色优势资源的认识与开发中发展进步。在“2023丽江国际文化和旅游产业发展论坛”上,与会专家提出,丽江要更好地融入世界旅游城市的阵营,继续引领中国的旅游城市迈向国际化、迈向国际市场,应该先研究解决好“我有什么”和“能够给世界带来什么”这两个问题。进一步解放思想,争当“推进中华民族共同体建设,巩固发展中华民族大团结”排头兵。习近平总书记指出,“少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分”“要保护利用好木府这样的重要文化地标,保护传承好中华优秀传统文化,引导各族群众自觉铸牢中华民族共同体意识,不断推进中华民族共同体建设”。我们要进一步保护传承丽江优秀历史文化传统,加快建设国际文化旅游名城、民族团结进步示范区,把丽江建设成为向世界展示中华民族共同体形象的重要窗口。进一步解放思想,打造长江上游重要“绿色产业”基地。自古以来,丽江与金沙江命运与共。丽江要深度融入“长江经济带建设”国家战略,加快“长江上游生态安全屏障”建设,打造长江上游重要“绿色堡垒”“绿色产业”基地。积极融入建设长江国家文化公园、长征国家文化公园。进一步解放思想,打造“幸福安康、和和美美”新丽江。习近平总书记祝愿丽江人民的生活,“如同纳西族的‘和’姓一样,幸福安康、和和美美”。我们要牢记习近平总书记的殷殷嘱托,加快建设“和谐丽江”“平安丽江”“幸福丽江”。

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。