金沙水暖

杨 玺(昆明市)

一

从青藏高原一路奔腾南下的金沙江、澜沧江、怒江,在云贵高原形成独特的“三江并流”奇观。到了丽江市玉龙县石鼓镇,金沙江突然掉头流往东北方向,形成一个巨大的“V”形转弯,这一奇观被称为“万里长江第一湾”。“长江第一湾江面宽阔,水势平缓,适于摆渡,历来为兵家必争之地。”近日,走进石鼓镇时,当地人告诉我。这里南有冲积河谷,西有铁索桥,为古代通往西藏的要津,是历代军事争夺的重要关隘。石鼓镇因有一面汉白玉雕刻的鼓状石碑而得名。拾级而上,来到红军渡江纪念碑下俯瞰长江第一湾,让人顿生敬意。多少英雄豪杰已随金沙江水远去,唯有80多年前那支衣衫褴褛的革命队伍改变了中国的命运。如今,这里被列为“全国特色景观旅游名镇名村”,每天前来参观、旅游的人络绎不绝。查阅资料可知,早在第四纪阿尔卑斯运动前,金沙江就沿着横断山脉向南奔流。后因第四纪阿尔卑斯—喜马拉雅山新构造运动,使石鼓镇南部抬升为高山,迫使江流改道,因而形成了江流急转的大观。走进村口,刚好碰到一位退休后在村里居住的老人,他告诉我:“石鼓镇因明朝嘉靖二十七年(1548年)丽江木氏土司刻制的鼓状石碣而得名。纳西语称石鼓镇为‘拉巴’,古称‘罗婆’‘罗波’,明、清以后改称‘剌巴’‘拉巴’。石鼓在元、明两朝属巨津州管辖,清朝设石鼓桥头约,清末改称石鼓里。石鼓属湿润性的河谷气候。石鼓的雨季集中在7月到9月,年降水量为749.6毫米,年平均气温14.6℃,适合旅居。”石鼓镇依山而建,民居错落有致,石阶蜿蜒而上,青石板路两旁店铺林立,古色古香、安静祥和。不同的季节来石鼓镇游玩有不一样的体验。金沙江犹如天上飘来的一条洁白哈达,从青、藏、滇的高山峡谷间千转百折后,终于抵达这片有灵性而诗意的大地。两岸墨、绿、红、蓝错落相间的山川和田野更增添了它的浪漫诗意。二

漫步于金沙江沿岸,随处可见游客、退伍军人在《金沙水暖》雕像前争相合影的场景。红军长征过丽江纪念馆内有一组船工帮助红军渡江的蜡像:江面上,一只只红军渡船抢渡金沙江的情景栩栩如生,令人难忘。讲解员说,这组蜡像讲述了一段红色历史和民族团结的佳话。80多年前,红二、六军团从这里抢渡金沙江后一路北上。时至今日,当地群众“三迎红军”的故事依然广为流传。1935年10月,中央红军粉碎了数十万敌人围追堵截,爬雪山、过草地,一路挺进胜利抵达陕北。同年9月,蒋介石调集重兵,向湘鄂川黔根据地发动新的“围剿”,形势异常严峻。为争取战略主动,1936年3月30日,红二、六军团奉命“北渡金沙江,北上抗日”,寻机突围,冒着前有伏兵、后有追兵、上有空袭的危险直插滇西,星夜兼程向金沙江上游奔袭,开始了以抢渡金沙江为目标的战略转移。1936年4月23日,红二、六军团到达鹤庆县,随后兵分两路进入原丽江县。

红军要来的消息很快传到原丽江县,因为国民党早已散布“红军欺负百姓”等谣言,致使丽江城内及周边人心惶惶,不少群众纷纷躲入山中。当地开明士绅、晚清进士和庚吉(纳西族)却根据多年来对时局的理解迅速作出判断,走到四方街向民众宣讲:“红军是自己人,应该迎接红军才是。”随后,以和庚吉为首的开明士绅带领200多名各族群众来到5公里外的东元桥,以纳西族的最高礼仪欢迎红军。他们手持“欢迎义军”的彩旗,摆起香案,备好米酒、美食。当红军队伍来到眼前,只见红军指战员虽然衣衫褴褛、神色疲惫,但一个个和蔼可亲。之后,在下八河村的玉龙锁脉接官亭,红军再次遇到欢迎他们的丽江各族民众。红军指战员一个个跳下马来,向老百姓热情致意、问候:“我们是工农红军,是老百姓的队伍。”红军来到四方街,又一次遇到热烈欢迎他们的群众。讲解员说,这是纳西族隆重的“三站迎客”习俗。据记载,红二军团四师直属侦察连进入古城后,恰逢纳西族赵姓人家办事酬宾,赵家主人热情邀请红军指战员入席。红军指战员推辞不过,只好入席就座。主人按纳西族的待客礼节,不断为红军添菜加饭。席间,红军指战员向在场的各族群众说他们要北上抗日。临行前,红军指战员坚持留下银圆作为餐费。从东元桥到古城,红军指战员严明的纪律、和蔼可亲的态度、简朴的作风深深感染了丽江的各族百姓。和庚吉慷慨地将自己的宅院出借给红军,红军在丽江古城的指挥部便设在他的书房。红军在丽江坚持严明军纪,绝不拿群众一针一线,始终买卖公平。“金杯、银杯,不如老百姓的口碑。”红军在丽江开仓放粮、平抑物价、释放含冤入狱的老百姓,种种义举使群众感受到红军的正义。乡亲奔走相告,此前到山里躲避的群众也连夜赶回来欢迎红军。当地裁缝为红军赶制衣帽、粮袋,木匠赶往石鼓镇为红军赶制渡江木筏,还有71名各族群众自愿为红军做向导,众多商户帮助红军把“滇票”都兑换成银圆。据红军后代的文章介绍,这是红二、六军团离开湘鄂川黔根据地之后,第一次感受到军民团结、鱼水交融的深情厚谊。红军在丽江的5天4夜,总行程160多公里,途经9个乡(镇)、110个大小村庄。这支真正的人民军队,以实际行动赢得了各族群众的信任和支持。如今,许多上了年纪的老人依然记得,1936年4月28日下午,经过4天3夜紧锣密鼓的准备,1.8万名红军指战员在丽江民众的帮助下,仅靠7只木船、十几只木筏、28名船工,顺利渡到金沙江北岸,将追敌远远甩在后面。红军播下的革命火种,深刻影响了丽江乃至滇西北地区在抗日战争和解放战争时期的革命活动。时至今日,金沙江沿岸的男女老少一致认为:正是因为有了一支由中国共产党领导的人民军队,中国革命才最终取得成功。金沙江沿岸群众对红军有特殊的情感认同,红军经过的地点,如今都得到合理保护、开发、利用。在红军长征过丽江纪念馆的红军故事展厅,通过动画播放、幻影成像、图文展板等形式,讲述着《牢囚重获新生》《桑乐天当向导》《赶做渡江木筏》等12个具有代表性的红军过丽江的故事,它们承载着军民一家亲的温暖情谊,以及各族人民团结一心帮助红军渡江的坚定信念。红军在玉龙县九河乡香格里村休整期间,曾有上山放羊的村民冒着生命危险,将两名受伤后奄奄一息的红军战士带回家藏在羊圈里养伤。如今,红军在香格里村采购的弓弩、大刀,打制过的马掌、战刀,设置过的临时医院依旧保存完整,吸引游客前来参观,也吸引电影工作者前来拍摄红色题材电影。村民还把当年营救红军的故事排成话剧、小品等演出,让这些红色故事代代相传。

三

金子般的心换来的是金子般的情。当年,红军先遣部队在丽江城内打开监狱,释放了48名被关押的劳苦群众。随后,红二军团主力进入古城,红军发表演讲,张贴布告、标语,争取民众支持。红军还没收了5户土豪劣绅的财物,分发给贫苦群众,并打开谷仓救济贫民。受红军义举的影响,和履道等14名各族青年加入了这支队伍。被释放的纳西族青年桑乐天等人还主动给红军带路。城内的35名裁缝用17部缝纫机在7个地方连夜为红军赶制衣帽和米袋。红五师15团7连的战士在士可渡口拉马匹渡江,因马匹不敢下水而用力往回扯缰绳时,所乘船只失去平衡、沉入江中。紧要关头,船工彭氏父子2人从对岸划出一只船成功营救上来21名落水战士。同时,被红军从监狱解救出来的尹学富也立即划木筏奋力驶向江中,救出了落水的连长和司号员。另有6名战士游泳上岸,10多名战士则被湍急的江流冲走,士可渡口的船工周长寿也在抢救红军的过程中献出了宝贵的生命。红二、六军团渡过金沙江,取得战略转移的决定性胜利。萧克同志抑制不住喜悦的心情,写下著名的律诗《北渡金沙江》:“盘江三月燧烽飏,铁马西驰调敌忙。炮火横飞普渡水,红旗直指金沙江。后闻鼙鼓诚为虑,前得轻舟喜欲狂。遥望玉龙舒鳞甲,会师康藏北飞缰。”行进中的红军指战员也高歌:“金沙江流水响叮当,常胜的红军来渡江。不怕山高路又远,更不怕敌人来阻挡……”如今,硝烟虽然散去,但红军的精神永存人民心中。红军指战员创造的抢渡金沙江奇迹,让后人永远感党恩、听党话、跟党走。

四

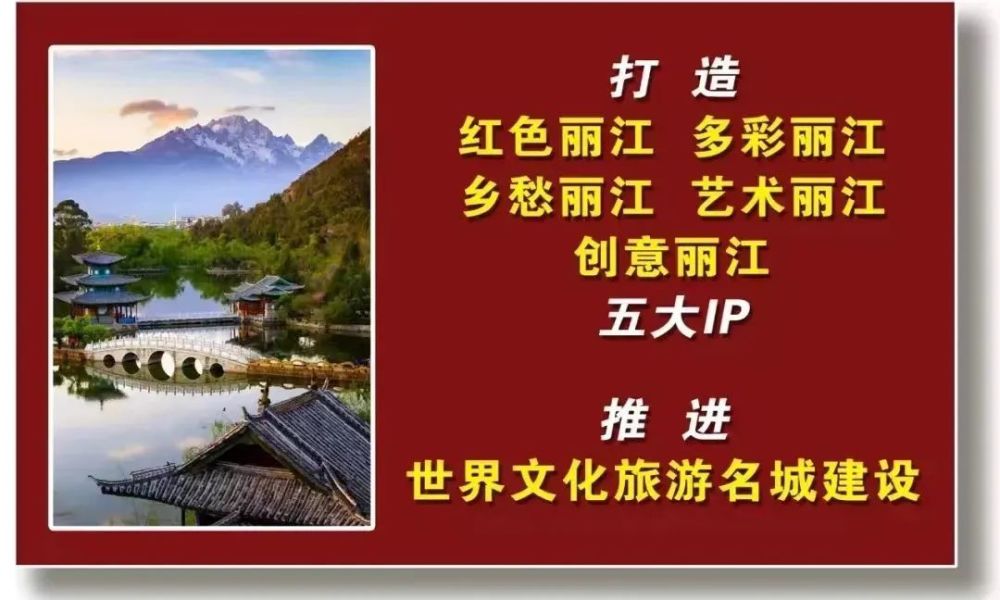

如今,丽江古城沐浴在雪山、阳光下,游人如织,异彩夺目。丽江是国家历史文化名城,丽江古城是世界文化遗产,在新时代的赶考路上,丽江正在释放它的魅力和活力。红军过丽江的短短几天里,与丽江人民建立起深厚的鱼水之情,也在这里播下了红色基因。如今,一批批丽江儿女踊跃参军报国的故事写满祖国的万里山河。丽江古城的五彩石板路,似乎还回响着红军留下的马蹄声、脚步声。 【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。