“90后”张玉

德宏青年傣陶艺术家

留学英国8年

听闻家乡傣陶技艺正濒临失传后

他毅然决然回到瑞丽棒蚌村

改善傣陶配比配方,引入现代工艺

让傣家人的陶罐

从边境村寨走向国内外博物馆

泥土是张玉从出生开始

就无比熟悉的东西

父亲张国荣

是傣族传统建筑营造技艺的非遗传承人

他从小跟着父亲走村串寨

看软绵的泥土

变身坚硬宏大的建筑

听父亲讲建筑纹理里的傣家故事

渐渐地

他对泥土产生了别样的情感

他开始触摸泥土

打胚、塑形、烧制、勾画

……

双手挤压泥土之时

泥土也在伸展

在不断接近一万个胚的过程中

张玉慢慢读懂了泥土的语言

“只有当心、手、泥合一

作品才能像山川河流般自然和谐”

2014年张玉留学

伦敦艺术大学中央圣马丁学院

学习陶瓷设计专业

“来到英国,不一定要追求现代

反而要回归本真

回到自我文化内里”

老师的这句话点醒了张玉

他在异乡回望故乡

“那么丰富独特的民族文化

值得闪闪发光”

德宏的傣陶技艺

虽是活化石般的存在

但因技艺停滞不前,实用性不高

再加上传承人青黄不接

傣陶面临着被社会淘汰的危机

父亲和他聊天时透露出的隐隐担忧

让张玉坚定了回家的心

2017年毕业后

张玉把家和工作室都安在了

棒蚌村的青青大榕树畔

改造从泥土开始

傣陶的泥是就地取材

不耐高温

张玉经过上百次实验

调制出质地更细腻、更耐高温的泥土配方

让它达到符合现代工业化的烧制水准

“以前露天烧制

温度最高只能达到800度

时间长容易‘化’掉”

于是,张玉改用窑烧

还将翻模、3D建模打印等现代制作方式

融入制陶过程

使傣陶的实用性、效率都得到了提升

艺术,是否仅仅来源于灵感

张玉或许可以给出一个答案

回到家乡

他几乎把瑞丽所有傣族村寨都走遍了

看见新颖的傣族建筑纹饰

他便赶紧拍照记录

回家再用电脑一点点复刻

不去田野调查

他就埋头阅读德宏傣族文化书籍

又或从早到晚画图

有时画到凌晨,有时通宵达旦

于是,灵感在村寨阡陌、书本文字间浮现

于素描本间描绘

于电脑前具体

于水、火、泥中塑形

最后蜕变成一件言之有物的器具

造型灵动的傣族图腾摆件

兼具实用与审美的改良储水陶罐

融入现代几何纹路的烛台

……

张玉的傣陶作品

既保留了傣族文化的经典元素

又以更轻盈、更具设计感的姿态

让古老傣陶焕发出契合当代审美的气息

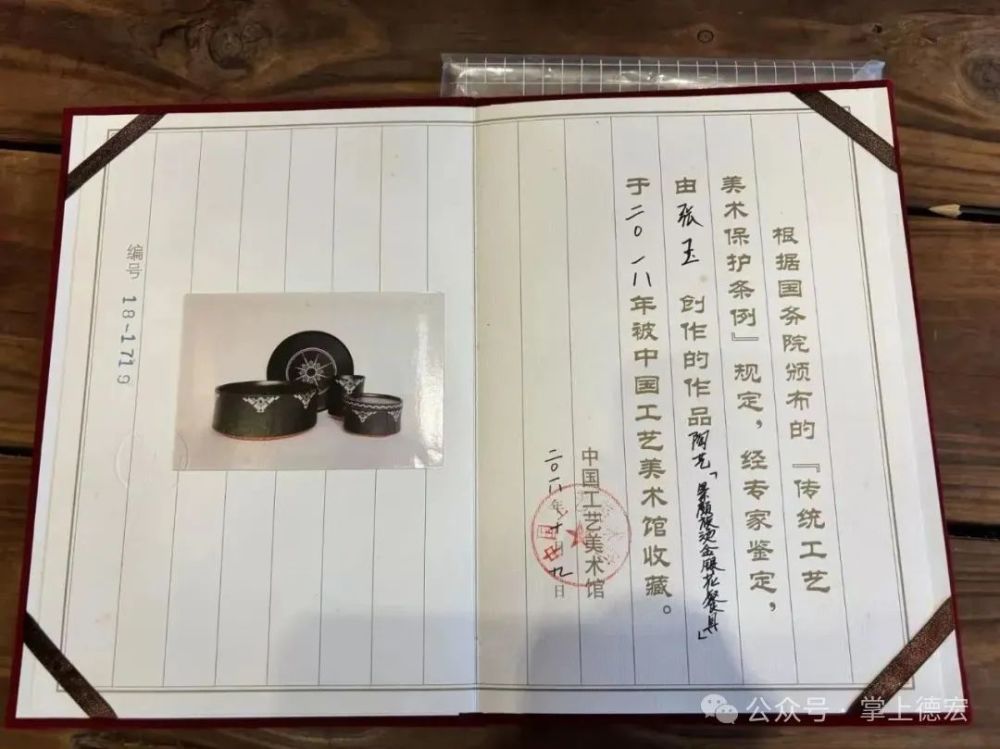

张玉的工作室

陈列着来自世界各地的收藏证书

中国工艺美术馆

英国爱尔兰国家博物馆、美国陶艺博物馆

……

26件作品被国际机构收藏的背后

是他对文化传承的深刻思考

也让他深谙

有些根脉

只有深深扎进当下的土壤

才能长出新鲜的、繁茂的枝叶

从德宏傣寨到繁华都市

张玉让傣陶从泥土中重生

在时代浪潮中绽放出超越地域的光彩

正如他所言

“真正的传承

不是把傣陶放进阁楼

而是让它们在当代生活中继续生长”

而这种生长

正是对千年傣陶文化的最好致敬

来源:掌上德宏

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。