你敢相信吗?80多年前,一个名叫顾彼得的俄国人,怀揣对中国文化的热爱,跨越千山万水来到丽江。他不仅用新式纺车改变了纳西族的传统工艺,还把丽江写成了《被遗忘的王国》,让这座古城在世界舞台上熠熠生辉,成就了一段跨越国界与文化的深厚情缘。今天,让我们重温顾彼得与丽江的故事。

漂泊半生,与丽江结缘

1901年,顾彼得出生在俄国。他的母亲是一位对中国文化痴迷的女性,在母亲的熏陶下,顾彼得从小就对中国心生向往。16岁那年,因俄国十月革命,他和母亲被迫背井离乡,颠沛流离来到中国上海。1924年,母亲离世,顾彼得到杭州散心,意外阅读了《道德经》。这本古老的中国经典,如同一束光,照亮了他内心的迷茫,中国传统文化的种子开始在他心底生根发芽。1941年,命运再次眷顾,顾彼得抓住参加“中国工业合作社”的契机,带着对中国西南边陲丽江古城的憧憬,开启了他与丽江长达9年的深厚情缘。

位于古城狮子山西麓的顾彼得旧居,曾是俄国作家顾彼得在丽期间工作生活的地方。(丽江融媒记者 杨国辉 李扬 摄)

深情融入,赢得信任

初到丽江,顾彼得没有急于推行合作社计划,而是细心观察当地风俗。他频繁出入酒馆,与纳西族人把酒言欢,了解他们的生活习惯;在办公地支起医务室,不分昼夜,免费为百姓诊疗;走进学校,用生动有趣的方式教孩子们英语;主动登门拜访有威望的纳西族家庭,帮他们解决问题。日复一日,纳西族人被他的真诚打动,逐渐接纳了这位远方来客。这份信任,为他后续在丽江开展工作奠定了坚实基础。

顾彼得来到丽江后,主动融入当地百姓生活,赢得当地民众信任。他经常去当地的酒馆了解当地人的风俗和生活习惯。(图片源自影视资料)

顾彼得来到丽江后,主动融入当地百姓生活,赢得当地民众信任。他经常去当地的酒馆了解当地人的风俗和生活习惯。(图片源自影视资料)

智慧引领,合作社梦圆

赢得信任后,顾彼得深知丽江毛纺业的潜力巨大,便决定从这里突破。他带着新式毛纺车模型走街串巷,耐心地向当地工匠示范讲解,手把手指导他们纺织。几个月后,新式纺车在丽江普及,大大提高了生产效率。然而,推广合作社理念并非易事。他没有退缩,而是针对不同群体精准施策:先给思想开放的妇女讲解合作社的种种好处,让她们回家说服丈夫;再安排青年学生向家长灌输新思想。在他的不懈努力下,丽江首个毛纺合作社成功落地。入社的社员们权责明确,干劲十足,彻底改变了当地传统的生产经营模式。

著作扬名,情系丽江

1949年,顾彼得带着对丽江的眷恋不舍离开,但丽江始终在他心中占据着最柔软的角落。1955年,他在英国出版《被遗忘的王国》,用细腻的笔触将丽江的风土人情、自己的奋斗历程一一呈现。这本书一经问世,便在国际上引发轰动,丽江这座原本鲜为人知的小城,逐渐被世界所熟知。许多外国人怀揣着对丽江的向往,慕名而来。20世纪80年代,丽江尚未全面开放,但《被遗忘的王国》一书已为这座城市打开了通往世界的大门。2019年,获得“共和国友谊勋章”的伊莎白·柯鲁克夫妇也因顾彼得的书对丽江产生浓厚兴趣,他们不仅实地考察,还通过文章、广播电台等宣传丽江,让丽江的魅力进一步传播。

中华人民共和国“友谊勋章”获得者伊莎白(Isabel Crook)(左)。(图片来源于网络)

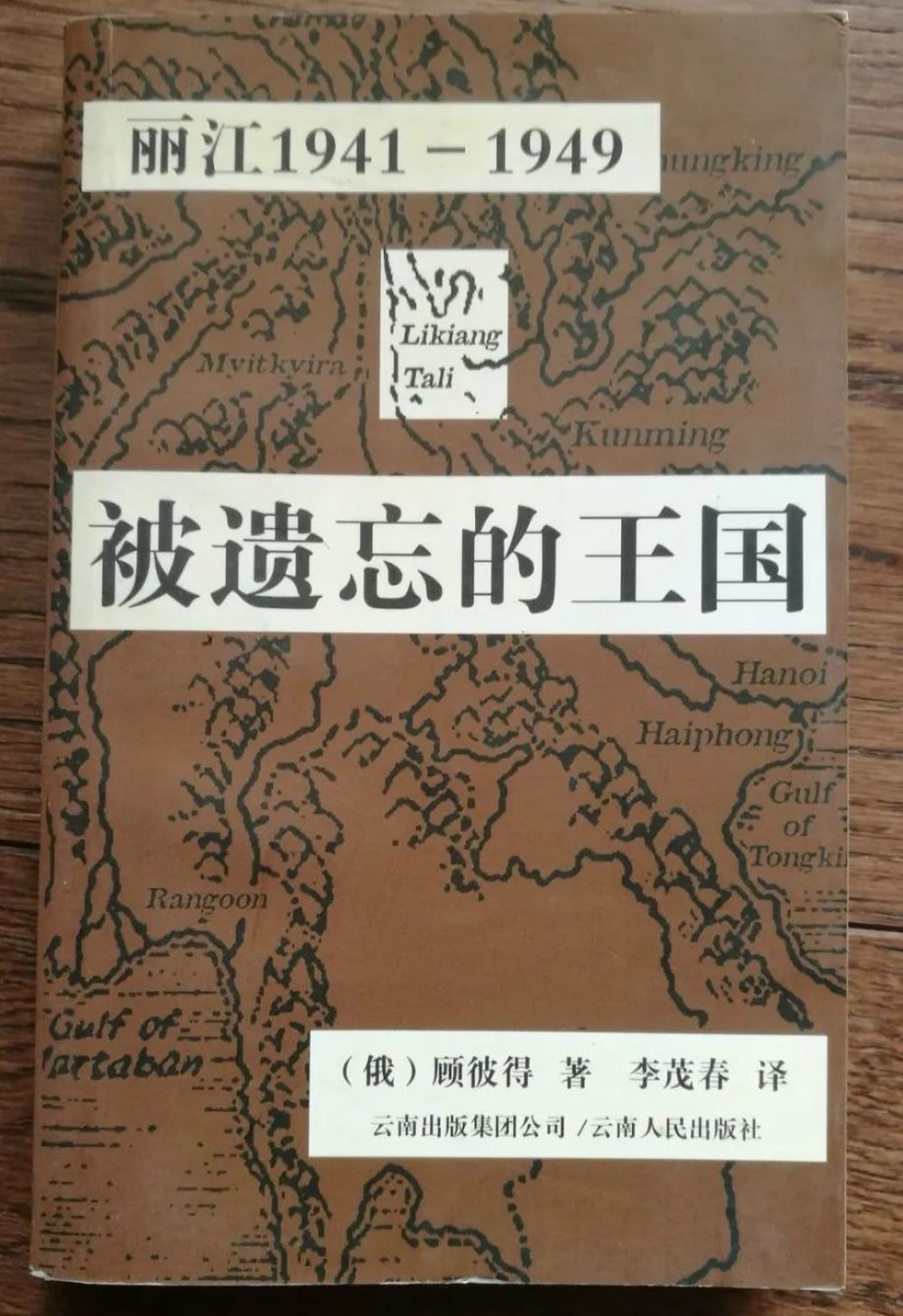

1955年,《被遗忘的王国》在英国出版,书中记录了顾彼得在丽江生活和工作的点滴。(丽江融媒记者 邱丽亚 摄)

顾彼得在《被遗忘的王国》结尾深情写道:“丽江很少为外界知道,是几乎完全被人遗忘的中国西南部古纳西王国……我一直梦想到一个被重重大山阻隔了外部世界的美丽地方,并生活在那里,凭着我的设想和不屈不挠的精神,在丽江我找到了自己的‘香格里拉’。”这段文字,是他对丽江深情的告白,也是他旅居岁月最真实的写照。

顾彼得撰写《被遗忘的王国》。(图片源自影视资料)

顾彼得与丽江的故事,是跨越国界与文化的深厚情谊的典范。他用9年的时光,全身心地融入丽江,与纳西族人民共生共荣,为这座城市留下了不可磨灭的印记。如今,丽江正以更加开放包容的姿态迎接来自世界各地的朋友,期待你在这里开启属于自己的旅居故事,书写属于你的丽江记忆。

记者/邱丽亚

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。