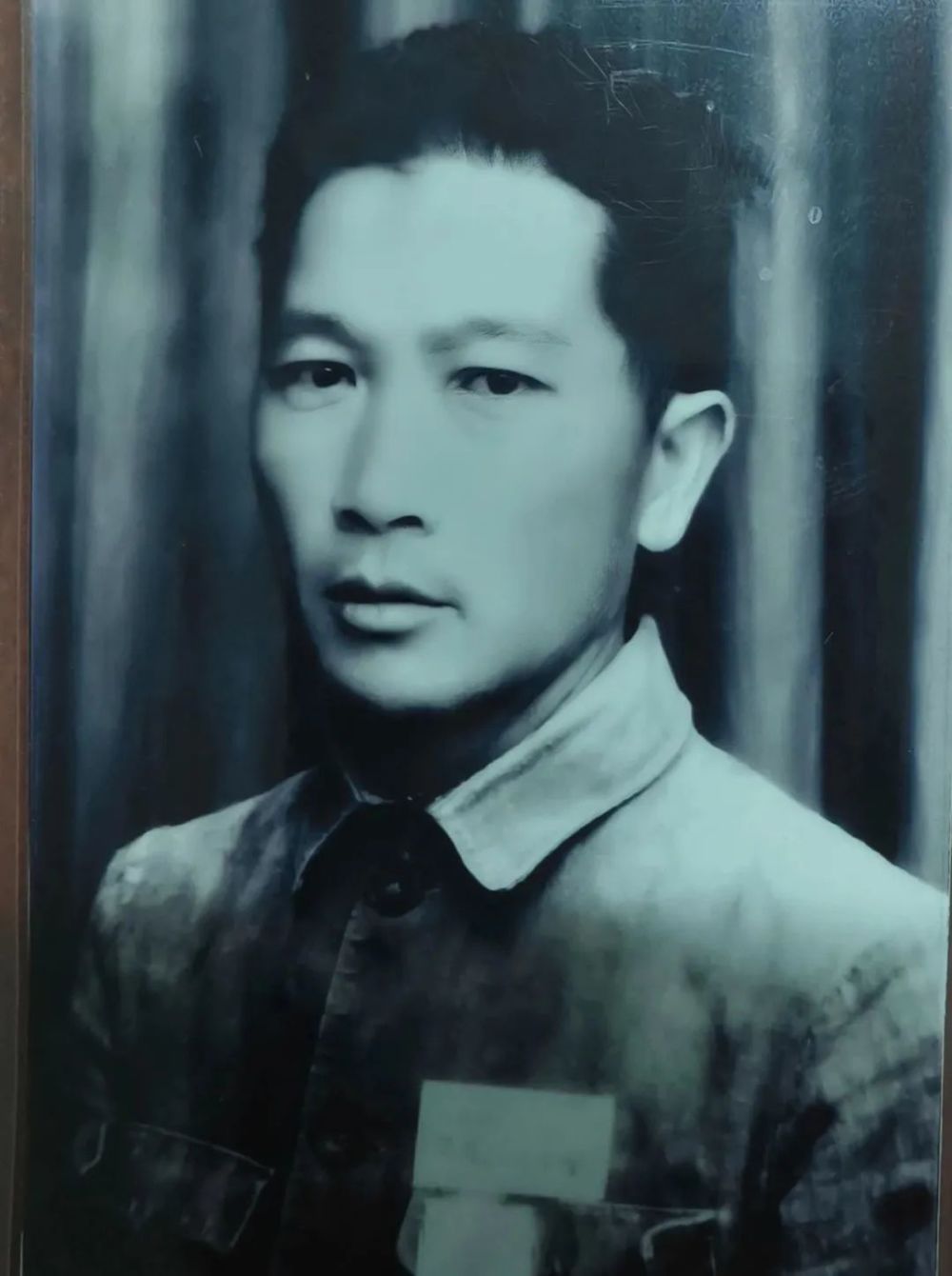

在抗战的烽火岁月中,无数平凡人挺身而出,以铮铮铁骨与赤诚信念守护山河。他们的名字或许未载入太多史料,故事却在乡野间代代流传。梁河县河西乡勐来村的赵光庭,就是这样一位平凡而又伟大的人。

赵光庭生于寻常人家,父亲是当地少有的文化人,常为乡邻书写文书,亦替人草拟诉状、料理官司相关的笔墨事宜。幼时的他总伴于父亲左右,父亲教他识文断字、讲论书中道义;后来进入永昌师范学堂系统求学——这在当时的乡村,已是难得的文化人。

日本侵略者悍然发动侵华战争,烽火燎原,国土沦丧,黎民受难。动荡年代里,个人的书桌终究难敌家国危亡。赵光庭毅然放下笔杆,穿上军装,投身抗日队伍,随部队从河北高碑店的街巷到保定的平原,从石家庄的阵地到山西雁门关的隘口,娘子关、东阳关、中条山、潼关……这些在历史长河中浸透着血与火的地名,都是他亲身踏过的战场。作战期间,即便与战友一同伏在冰冷的战壕里,枪林弹雨中也从未有过半分退缩。寒风吹透阵地的夜晚,冻得裂开口子的手早已失去知觉,却依旧死死攥着步枪不肯松开——他心里清楚,身后是万千同胞的家园,脚下的土地一寸都不能丢。这份不怕死的担当,早已刻进骨血里。在滇军第三军一二师担任连长期间,他从不对士兵说什么带兵的“豪言”,却用实际行动立下了铁律。

有件事,战友们记了大半辈子。一名士兵跟当地百姓买东西时,不慎付了枚假银元。赵光庭得知后,当即找到那位老人,掏出自己口袋里仅存的真银元换回假币,随手将假银元揣进军装口袋。他没多言,只对士兵说:“咱扛枪是为了护着老百姓,万万不能寒了他们的心。”谁也未曾料到,这枚被他随手收起的假银元,后来竟成了“护身符”——次战斗中,一颗子弹射向他的胸口,恰好被口袋里的假银元挡住。战友们都说这是“好人有好报”,他却笑着摆手:“是老百姓给的福气。”

抗战胜利后,赵光庭的脚步从未停歇。1949年,他追随卢汉在昆明投身战斗,与反动残余势力激战三日三夜。枪声平息时,昆明迎来解放,他又奉命赴昆明教导团工作。直至1951年转业归乡,他才暂时放下了手中的枪。

但“责任”二字,始终如烙印般刻在他肩上。1952年3月,腾冲文教科的任命书送达村里——请他到勐来小学任教。有人劝他:“打了那么久的仗,该享享清福了。”他却摇头:“能教娃娃们认字,让他们懂得为何爱国,比歇着更有意义。”

同年8月,他又接到调令,被派往土地改革一线,在文书组执掌文字要务。那段时日,他的足迹遍布朗木寨、汪家寨、幸唐、曩宋关、马茂等土改区域,白天随工作组走访农户、记录民情,夜晚便在煤油灯下整理材料、核校数据,将战场上的细致、讲台前的耐心,悉数倾注于土改工作中。土改任务完成后,他未作片刻停留,即刻返回勐来小学的讲台——对他而言,教室与学生,是心底最深的牵挂。

在勐来小学的教室里,赵光庭的“教具”别具意义:除了课本,还有他珍藏的旧军装纽扣、战时用过的钢笔,偶尔会取出那枚带着弹痕的假银元。他教学生识字算数,更爱讲“题外话”——讲高碑店的战友如何舍身掩护群众转移,讲雁门关的寒风中众人齐声高唱国歌,讲“国家”二字的分量:“有国才有家,咱守住了国,家才能安稳度日。”

后来,赵光庭因常年劳顿染上严重的胃病与心脏病,身体已难支撑教学工作,只得辞去教职,归家养病。即便离开了讲台,他仍常坐在村口的大青树下,看见背着书包的孩子经过,就会笑着招手,从竹篮里拿出刚烤好的红薯递过去:“快趁热吃,上学可别耽误了”。

1979年,赵光庭走完了他的一生。

如今,他的学生们虽已渐入暮年,却仍会对晚辈讲起这位老师:“他总说,自己没什么大本事,不过是打鬼子时没怂过,教娃娃时没懒过。”这份从战火中走来、在岁月里沉淀的家国情怀,藏在对群众的滚烫真心里,藏在对后辈的殷殷责任里,至今仍在勐来村的风中轻轻回响,从未远去。

来源:梁河县融媒体中心

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。