本节目由丽江市非物质文化遗产保护中心、丽江市融媒体中心联合播出。

在丽江,有这样一位技艺人:他曾手握电焊枪在工地上挥洒汗水,后来因一份文化使命感,用20年的光阴传承着东巴古法造纸技艺。他就是非物质文化遗产纳西族东巴纸制作技艺市级代表性传承人和秀红,一位让“千年纸韵”在当代焕发新生的守护者。

非物质文化遗产纳西族东巴纸制作技艺市级代表性传承人和秀红。(丽江融媒记者 杨超 摄)

和秀红出生于玉龙县宝山乡果乐村的东巴世家,父亲和自强是当地知名的大东巴。自幼耳濡目染的和秀红,童年记忆里满是父亲用荛花树皮造纸的身影。14岁那年,和秀红背起行囊外出打工,在昆明、广州等地的工地上以电焊为业,一干就是9年。

和秀红正在制作东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

电焊能养家,但祖先的手艺不能丢。2002年底,和秀红带着对文化的牵挂回到家乡。虽然父亲手中的技艺未曾断绝,但是也很少有人继续钻研。当他看到蒙上灰尘的造纸工具,和秀红下定决心,要沉下心来传承这门古老手艺。

和秀红正在制作东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

和秀红把打工的积蓄全部投入到这项技艺上,妻子王正琼也放弃了熟悉的农活,就这样全家围着东巴纸制作打转,从采料、煮制到抄纸、晾晒,多道工序亲力亲为。2014年,这份坚守终于开花结果了,同年“玉龙县宝山乡秀红造纸坊”成立,2015年,他制作的东巴纸被指定为丽江市委、市政府向中国国家博物馆捐赠《云南丽江纳西族一百五十卷东巴经手抄书》项目的专用纸,2022年10月,“秀红造纸坊”被认定为纳西族东巴纸制作技艺“市级非遗工坊”。

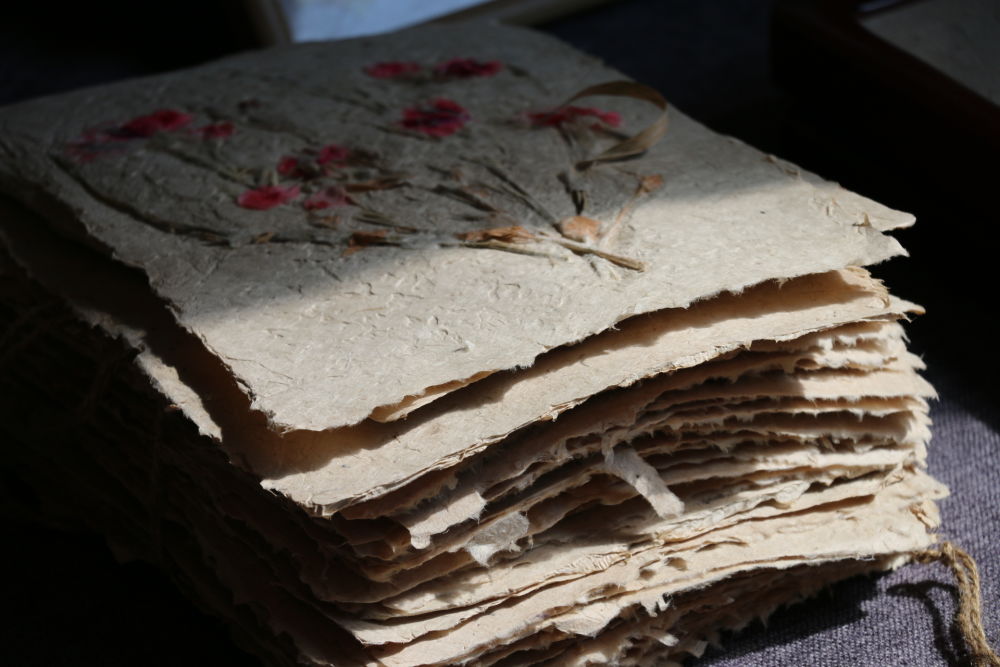

东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

东巴纸被誉为“千年不腐的纸”,其秘诀藏在和秀红坚守的古法工序中。他始终坚持用最好的原料——荛花树皮制作东巴纸,哪怕山高路远也要亲自上山采收。

东巴纸制作原料——荛花树皮。(丽江融媒记者 杨超 摄)

最考验耐心的是“挑黑点”工序,哪怕针尖大的杂质也要仔细取出;最见功夫的是“抄纸”,竹帘在纸浆中一沉一浮,力道差一丝便会厚薄不均。为了让造纸不受季节限制,和秀红改良了传统工具,将纸张从木板转移到铁皮板上晾晒,解决了冬季回潮难题。

和秀红正在制作东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

在秀红造纸坊,传承不仅是和秀红一个人的坚守,也是全家人的共同使命。妻子王正琼将刺绣技艺与东巴纸结合,开创了“东巴纸刺绣”这一独特文创形式。“东巴纸韧性好但易破,刺绣时必须一针到位,不能有丝毫偏差。”王正琼说。

东巴纸刺绣文创产品。(丽江融媒记者 杨超 摄)

如今。女儿们也成了“小小传承人”。大女儿已能独立完成造纸全过程,二女儿则尝试在自制的东巴纸上创作绘画,让古老技艺与现代艺术碰撞出新火花。

和秀红手把手教游客制作东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

“以前卖纸的钱不够路费,现在靠游客体验和文创产品能勉强维持,但传承需要一步一个脚印。” 和秀红坦言,非遗传承的路并不平坦,房租、购买原材料等成本压力较大,至今仍需靠兼职来补贴工坊开支。但每当看到游客体验造纸时的专注,孩子们拿到自己制作的东巴纸时的笑脸,和秀红就觉得这份坚持充满了力量。

和秀红手把手教游客制作东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

“从树皮到成纸要煮几十个小时,孩子说以后会节约用纸。这样的文化太有力量了。”来自普洱的游客兰女士带着女儿体验东巴造纸后感触颇深。

东巴纸。(丽江融媒记者 杨超 摄)

一张张厚实而坚韧的东巴纸,不仅承载着纳西族千年的文化记忆,更书写着新时代非物质文化遗产代表性传承人的坚守与希望。正如东巴纸“千年不腐”的特性,和秀红这份对文化的执着,也必将在时光中永远鲜活。

东巴纸系列文创产品。(丽江融媒记者 杨超 摄)

编辑/杨超

责编/李婧

终审/和丽星

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。