在丽江的街巷与法庭间,常能看到一位头发花白的老者背着笔记本电脑奔波的身影。他是76岁的法律援助律师周胡琛,一位有着41年执业经历的老党员,也是丽江境内在职最年长的律师。那台贴着泛黄便签、带着淡淡茶渍的笔记本电脑,是他为弱势群体“披荆斩棘”的“利刃”,更是他践行“法律援助不是附加题,而是必答题”的见证。

与法律援助结缘:41载奔波,只为照亮公平路

周胡琛与法律的缘分,始于20世纪90年代。因目睹早期法治建设的不完善,每半月出刊的《民主与法制》杂志成了他的“启蒙老师”,让他坚信“法律能为弱者撑伞”。1984年,丽江恢复律师制度初期,他便投身其中成为早期从业者,骑着自行车穿行于村寨街巷,把法律知识送到群众身边。1996年国有企业改制后,他走出工厂成为专职律师,从此与法律援助结下不解之缘。

周胡琛查看法律援助案件材料。 (丽江融媒记者 杨四娟 摄)

“普通案件是职责,法律援助是初心。”这句朴实的话,道尽了他对公益法律服务的深情。法律援助案件工作量是普通案件的两倍多,报酬微薄,还常被当事人质疑“走过场”,但周胡琛从未想过放弃。“要让每个公民都感受到司法公正。”这是他的信念。

用专业打破偏见:让“质疑者”心服口服

几年前,他受法律援助中心指派为一名涉嫌行贿受贿的当事人辩护。初次会见时,对方瞥了他一眼:“你是法院派来的吗?”言语间满是不屑。周胡琛没有辩解,而是埋头研究案情,反复修改辩护词。最终,法庭的公正判决与他的专业辩护,不仅让当事人服从判决,更主动向他道谢:“没想到您对法律援助这么上心。”

“当事人的一句认可,比任何奖状都珍贵。”周胡琛说,这份认可,也成了他攻克疑难案件的动力。

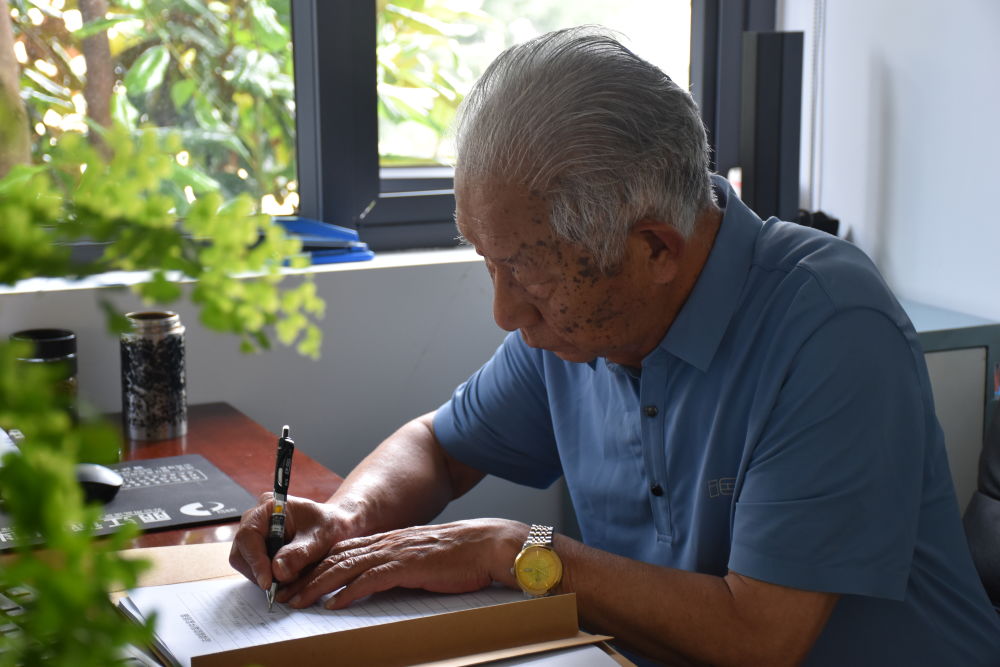

周胡琛正在手写案件材料。( 丽江融媒记者 杨四娟 摄)

2023年,他在司法局门口遇到因工受伤、被劳务派遣公司恶意解约的张女士。对方眼神空洞、满脸绝望,他当即打开电脑记录案情,承诺“你的事,我管了”。此后8个月,电脑成了他的“移动办公室”——撰写申请书、整理医疗证据、模拟庭审辩论,每个细节都要反复推敲。最终,法院判决支持了张女士的诉求,她不仅获得9万元赔偿金,其依法享有的工伤医疗待遇也得到保障。

判决后,张女士在发给周胡琛的微信中写道,“我遇到了困难,但也因祸得福遇到了您,您是我的贵人,我没有见过像您这么无私,这么好的律师,谢谢您!”

“我获得过很多证书奖状,但都比不上当事人的一句话。这不仅是对我工作的肯定,更是对法律公平正义的认可。”周胡琛说。

跨越国界的法治温度:让“异乡人”读懂公正

对周胡琛而言,法律援助的边界从不局限于国籍。他曾为一名缅甸籍当事人辩护,对方因语言不通、不谙中国法律而深陷绝望。为了让其理解自身处境和法律规定,周胡琛19次自费打车前往看守所,将晦涩的刑法条款制成图文并茂的PPT,逐字逐句耐心讲解,直到对方眼中的恐惧被认同取代。庭审时,当这位缅甸籍当事人用不太流利的中文说出“我服从判决”,周胡琛知道,法治的温度已真切地跨越了国界。

老当益壮:“思想不老,脚步不停”

“虽然身体老了,但思想不能老,最新的法律法规我都要学。”周胡琛的电脑里,分类整理着密密麻麻的案件文档、法律文书和电子证据,手机里存着上千条与当事人的聊天记录。从2003年成为法律援助律师至今,他记不清办过多少案件,却执拗地坚持着,“只要身体还行,我就不会停下脚步。”

周胡琛在滇西北律师事务所工作。(丽江融媒记者 杨四娟 摄)

如今,同龄老人都在安享晚年,周胡琛仍背着电脑穿梭于法庭与街巷,用脚步丈量着法律援助的广度,用他那台旧电脑,敲出法律援助的“正义代码”。

周胡琛就像一盏灯,在弱势群体深陷困境时照亮他们的前行路。这位老党员用41年的坚守证明:法律不仅有硬度,更有温度,而法律人的初心,就是让这份温度抵达每一个需要的角落。

记者/杨四娟

责编/王君霞

二审/和众学

终审/和丽星

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。