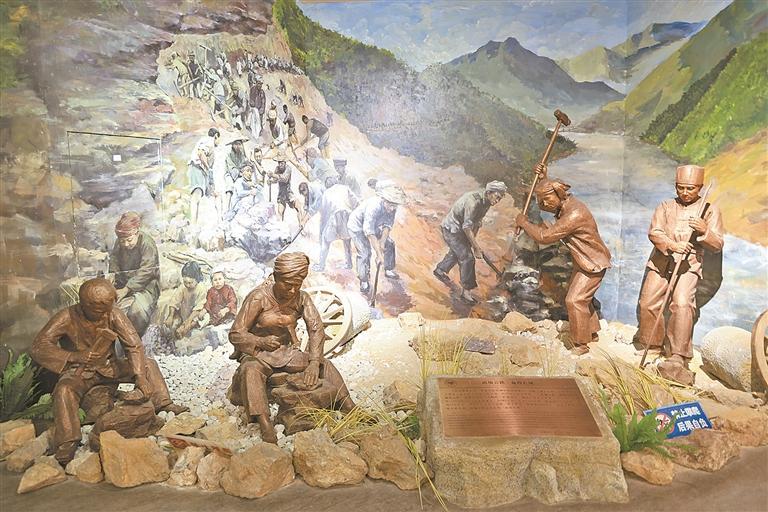

纪念馆内的场景。

∗德宏融媒记者 李芷妤 明雄忠 蒋 薇 文/图∗

八月的德宏,细雨如丝。位于瑞丽市畹町经济开发区的南洋华侨机工回国抗日纪念馆外的台阶被雨水浸润,游客沿着台阶轻步而入。这座全国唯一以纪念南洋华侨机工回国抗日为主题的纪念馆,年均接待游客量已突破十万人次,成为全国各地群众及海内外华侨缅怀先烈、触摸历史的重要地标。

馆内,泛黄的家书字迹模糊却饱含赤诚,锈迹斑斑的扳手与油桶凝结着烽火岁月的温度。重现的滇缅公路险段场景,总有游客驻足凝视——崎岖的路面、深陷的车辙,让人仿佛能听见当年卡车碾过泥泞的轰鸣。

1939年至1942年间,3200余名南洋华侨机工响应爱国侨领陈嘉庚“华侨救国”的号召,毅然告别东南亚的安稳生活,分九批辗转回到祖国。他们驾驶卡车在被称为“死亡公路”的滇缅公路上日夜穿梭,冒着日军轰炸与塌方险情,抢运枪支弹药、药品、粮食等战略物资达50余万吨,为抗战前线筑起“生命线”。1000多名机工为此献出生命,滇缅公路上,平均每公里就有一位南侨机工长眠。

今年是腾小玉在馆内担任讲解员的第九个年头。“为何放着南洋的好日子不过,偏要回来受这份苦?”是腾小玉这九年来,听得最多的提问。每次她都会用一位马来西亚华侨机工家书里的话来回答,“因为日本帝国主义侵略我中国,我有责任保护每一寸土地,为中华民族的尊严而战”。

最让她动容的,是马来西亚华侨机工后代来访时,常常对着老照片、旧物件红了眼眶。“他们带着下一代来,把先辈的故事讲给孩子听,让这份记忆在血脉里接续。那种跨越山海的思念和敬意,特别有力量。”腾小玉说。

为让不同群体读懂这段历史,畹町南洋华侨机工回国抗日纪念公园管理所所长罗云辉带领团队反复打磨讲解词,至今已修改30余次。“讲解员会根据不同群体调整讲解方式——给孩子讲“烽火里的青春”,给老人讲“岁月里的坚守”,让历史以最贴合的方式走进每个人心里。”罗云辉介绍。

2014年9月,罗云辉来到这里工作,一扎根就是十一年。最初,他对南侨机工的认知不过是“修路开车的”,如今却对馆内200余件馆藏文物了如指掌。“文物不可再生,它们是纪念馆的灵魂。”在罗云辉看来,纪念馆的意义不仅在于保存文物,更在于挖掘每件文物背后的故事,让南侨机工的精神得以传承。

他记着许多温暖的片段:保山有位腿脚不便的老人,被女儿女婿轮流背进馆里;香港有一家人专程寻来,在馆内找见父亲的名字与照片时,难掩激动失声痛哭……

今年,纪念馆接待游客量已超十万人次,2024年达13万5千余人次,每逢清明节、“9·3”抗战胜利纪念日等节点,来访人数尤多。“近年来,南侨机工的故事被越来越多人知晓,来这里缅怀的人也一年比一年多。”罗云辉望着展厅里陆续驻足的游客,语气里带着欣慰,“只要还有人记得,这段烽火岁月就永远活着。”

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。