在滇缅公路的群山褶皱里,藏着一段用青春与热血写就的历史:80多年前,3000余名南洋华侨青年跨越重洋,化身“战地车夫”,在这条抗战“输血线”上用血肉之躯运送军需。如今,他们的后人以笔为剑,让沉睡的记忆重新鲜活。南洋华侨机工范荣辉之女范侨云,历时多年奔走于云南德宏、腾冲、丽江等地,将父亲与战友们的壮举凝练成小说《祖国在我心中》。

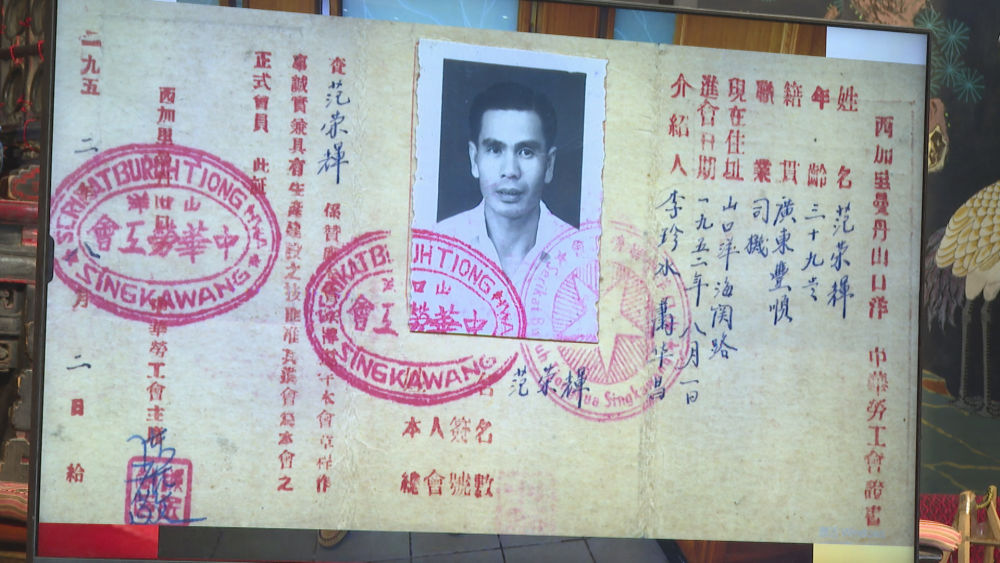

南洋华侨机工范荣辉中华劳工会证书。(供图)

“卢沟桥事变的那天,范荣光正在南阳马六甲海峡边,驾着一辆满载货物的卡车驶向槟城。坐在驾驶位上的范荣光那时怎么也不会想到,他未来的命运,竟然会与4000多公里外发生的一场战争紧紧地联系在一起……”这是范侨云在《祖国在我心中》小说中写下的文字。书页间的 “范荣光”,原型正是她的父亲——南洋华侨机工范荣辉。

1939年,日军封锁中国沿海,滇缅公路成为抗战“生命线”。范荣辉放弃南洋安稳生活,毅然加入“南洋华侨机工回国服务团”,与3000余名华侨青年一同踏上归途,驶向那条“每公里都埋着忠魂”的滇缅公路。

南洋华侨机工范荣辉之女范侨云在书房整理资料。(丽江融媒记者 罗蓉 摄)

他们承担起以滇缅公路为主的繁重而紧张的军需运输任务。滇缅公路毒蚊猖獗,恶疾流行,每个月都有七八个人死亡。他们不仅把近九成的援华物资运回国内,还运送了10万远征军入缅作战。范侨云说:“马来西亚机工邱九良因拉载的物资太多,连人带车掉进波涛滚滚的怒江中。有一天,几辆赶运汽油的车正在过惠通桥,当最后一辆车刚开上公路,汽车就被炸弹投中,瞬间变成一个大火球。等到大火被扑灭后,那个驾车的南桥机工已变成一个仅有两尺长的焦黑炭人。在炸不断的滇缅路上,南侨机工用身躯筑就了一条炸不断的运输线。”

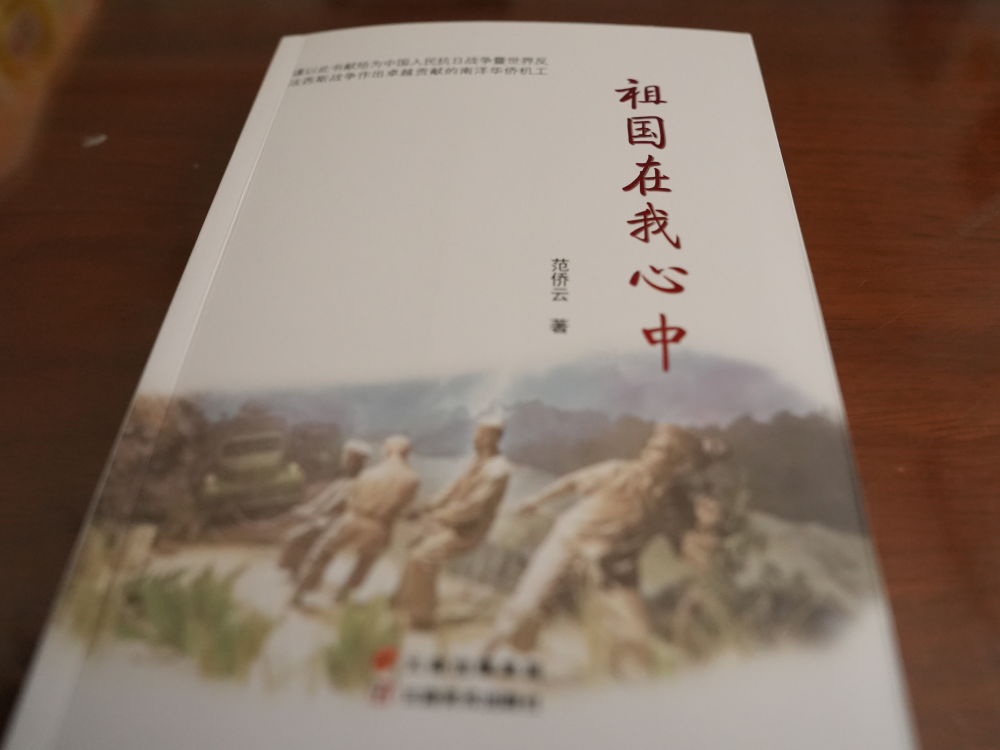

范侨云所著《祖国在我心中》。(丽江融媒记者 罗蓉 摄)

据史料记载,整个抗战期间有1000余人长眠滇缅公路,平均每公里就有一人牺牲,他们牺牲时平均年龄不到23岁。万幸的是,范荣辉在烽火中挺了过来,而滇缅公路上的生死记忆,也成了他一生都未曾磨灭的印记。“因为老家在广东,领导问他是否想回广东去工作?我父亲说不去广东,要去云南!因为有很多战友牺牲在那里,父亲要去陪他们,所以来到了云南。” 范侨云含泪回忆说。

来到云南后,范荣辉先被分配到下关汽车总站工作。后来,丽江汽车总站成立,他又主动报名前往,始终践行着 “哪里艰苦去哪里”的誓言。此后数十年,他在云南落地生根,将余生都献给了这片曾与战友并肩守护的土地。1996年,这位“老机工”辞世,享年86岁。“父亲离世前,一直希望能找到在马来西亚的亲人。几年前,我终于在父亲的坟上捧了一捧土,然后带回马来西亚,撒在了爷爷奶奶的坟上,让他们‘重逢’了。”提到父亲的遗愿,范侨云几度哽咽。

父亲走后,范侨云总觉得 “有件事必须做”——她要把父亲与南侨机工的故事讲出来。此后数年,她多次在云南德宏、腾冲、丽江等地奔走,了解南洋华侨机工们的故事。她说,要尽自己所能,让这段不该被遗忘的历史,永远留在人们心中。

范侨云在纪念碑上找到父亲范荣辉的名字。(供图)

“我们对历史最好的尊敬就是不忘记,对于一个民族来说,只有不忘本,才能开创未来。作为南洋华侨机工后人,我有责任也有义务,将先辈的辉煌铭刻于历史,传之于后人。”范侨云说,伟大的抗战精神在南侨机工身上得到了充分体现,南侨机工用生命、鲜血、汗水构筑了丰功伟绩,是一群值得中华民族引以为傲的人。

如今,《祖国在我心中》这本小说已成为连接过去与现在的纽带——当人们翻开书页,那些在烽火中逆行的身影,便会重新鲜活,在新时代里继续传递。

记者/和宝其 罗蓉

责编/雷凤姣

二审/和众学

终审/张卫国

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。