编者按 “十四五”收官在即。为全面梳理全县各乡镇及各领域“十四五”工作成效,县融媒体中心各媒体平台在“决胜‘十四五’迈上新台阶”专栏刊发“十四五”系列报道。

“十四五”时期,是凤尾镇在转型中突破、在融合中升级的关键五年。作为镇康县中部的交通枢纽与商品流通重地,凤尾镇立足“G219国道穿城而过”的区位优势,以“产业兴镇、民生优先、民族团结、城乡融合”为发展路径,在经济提质、乡村振兴、民生改善等领域取得突破性进展,一幅“产业兴旺、生态宜居、各族和睦”的画卷在滇西大地徐徐铺展。

产业提质:构建多元融合的发展体系

特色农业筑基,激活乡村造血功能。依托立体气候与生态资源优势,凤尾镇打破传统种植格局,构建起“传统优势+新兴特色”的农业产业体系。茶叶产业作为支柱产业持续领跑,集镇区凭借适宜制茶存茶的“小气候”条件,辐射连接忙肺、马鞍山等知名茶山,年均茶叶交易量达6700吨,贸易额突破7370余万元,惠通茶厂生产的“龙骥”牌马鞍山茶凭借品质优势持续打响品牌影响力,产品远销省内16个州市及四川、广东等8个省外市场。

特色种植领域亮点纷呈。大坝村率先试种蓝莓20亩,通过“荒山变果园”的生态转型,创新“采摘+旅游”模式,结合田园体验、生态研学等活动实现农旅融合,2025年采摘季接待游客1000余人次,带动群众增收20余万元。以此为样板,全镇逐步形成蓝莓、释迦、牛油果等多元化种植格局,建成总面积超200亩的采摘体系,实现“四季有果、农旅互促”的产业生态。小落水村通过“党组织+合作社+农户”模式,整合200余株古树茶、40余户农户的野生蜂蜜资源,建成标准化茶厂1座、火腿厂1座,古树红茶价格从2020年的每公斤200元提升至2025年的每公斤440元,涨幅达110%,传统农特产品实现价值跃升。

商贸文旅赋能,拓展经济增长空间。作为辐射周边的商品交易中心,凤尾镇借力G219国道交通优势,持续激活商贸流通活力。集镇区年均流动人口超过3000人,高峰时段日[0]流动人口达到4000余人,人流、物流量常年保持高位。“十四五”期间,镇域商贸业态不断丰富,民族服饰店、特色餐饮店等经营性商户数量从“十三五”末的1380家增长至2630家,增幅90.6%,傣族刺绣、传情包缝制、竹编工艺等非遗技艺通过市场化运作,带动20余名群众就业,成为“致富密码”。

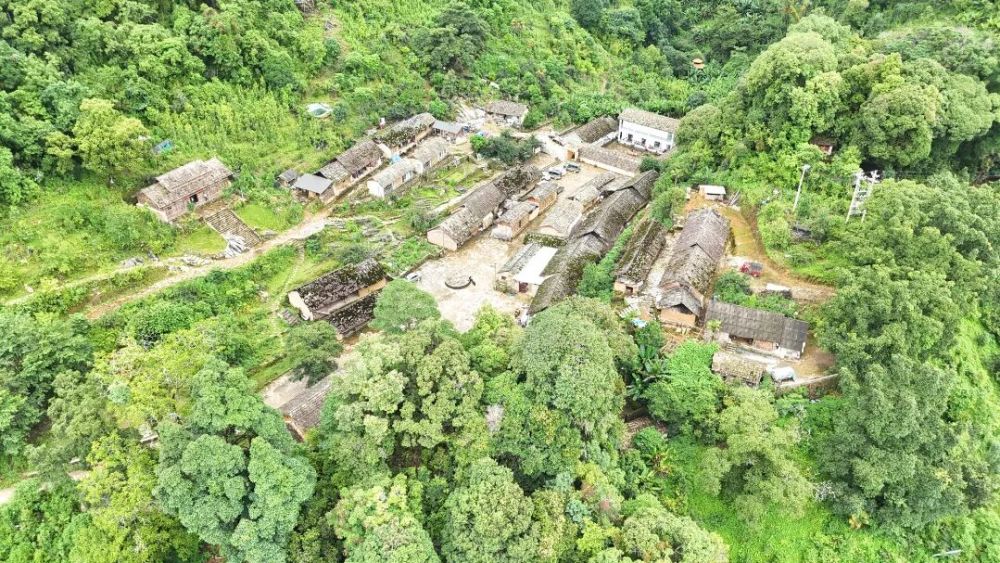

文旅融合实现从无到有的突破。和平新村依托易地搬迁项目,与傣族寨共同打造“傣家竹楼与汉族院落错落有致”的特色村落景观,建成占地800平方米的民族文化广场、450平方米的泼水广场,年均举办民族文化活动10场次,参与群众超1万余人次。小落水村将红色文化与生态资源结合,通过中国农业大学团队专业设计,投资300余万元改造废弃石板房3间为精品民宿,升级5间牛圈和羊圈为咖啡店、便利店,年接待游客量从2020年的不足3000人次增长至2025年的1.2万人次,实现“红色资源+生态民宿+特色餐饮”的融合发展。

城乡升级:打造宜居宜业的生活空间

基础设施补短板,提升城镇承载力。凤尾镇以基础设施建设为中心,全面提升城乡公共基础服务能力。在交通网络方面,通过政府补助一部分、群众投工投劳的方式,升级改造集镇道路4条、总长5公里,新建村组公路11条、总长111.4公里,实现“镇域主干道硬化率100%、村组公路通达率100%”,群众出行平均耗时缩短30%;在民生设施方面,投资975余万元提升改造凤尾中心卫生院、村级卫生室基础设施,医疗服务水平进一步提升;集镇区自来水普及率从“十三五”末的85%提升至100%。

针对原凤尾集镇建筑老化、基础设施短板突出等问题,按照县委、县政府关于凤尾镇城镇建设的改造要求,结合“十五五”规划编制工作,积极向上“跑项目、要项目”,扎实推进“国际胞波茶城”、保障性住房、凤尾中心卫生院综合楼等项目。

人居环境焕新颜,擦亮乡村底色。在农村人居环境整治行动中,凤尾镇推行“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理模式,投资320万元建成垃圾焚烧站1座,日处理垃圾能力达10吨,配备垃圾桶200多个、清运车辆2辆,实现垃圾日产日清。和平新村、大坝村等示范村通过“庭院美化、污水净化、村庄绿化”工程,打造“一户一景”的庭院经济样板,全镇改造庭院40户,新增绿化面积1万平方米,其中傣族群众改造的3家农家乐,年均增收8万元以上。严肃整治农村垃圾乱丢、粪污横流、厕所脏乱、道路杂乱、禽畜散养等不良现象,全镇农村卫生户厕普及率、生活垃圾处理设施覆盖率、生活污水(行政村)治理率分别提高30%、10%、5%。

生态保护与产业发展实现协同推进。坚持“绿水青山就是金山银山”理念,认真落实“河(湖)长制”“林长制”工作要求,深入推进实施凤尾城乡绿化美化三年行动,积极推进河道清理、森林资源保护等工作,各级林长、河长常态化巡林975人次、巡河2110人次,年均完成河道清淤8公里,打造绿美示范点位12个,全年水质达Ⅱ类标准,全镇森林覆盖率稳定在70%。在热情果、茶叶种植基地推广生态种植技术,采用生物防治、有机肥替代等模式,化肥农药使用量较“十三五”末下降30%,农产品绿色认证比例达45%。

民生改善:书写共建共享的幸福答卷

民族团结聚合力,夯实共富根基。作为多民族聚居镇,凤尾镇以民族团结示范创建为抓手,推动各族群众从“住在一起”到“心在一起”。和平新村、轩莱自然村、大柏树自然村等少数民族聚集村在规划之初便打破“按族分区”传统,傣族、汉族、佤族、布朗族等群众混合居住,通过“共过民族节日、共办文化活动、共兴特色产业”等形式,筑牢民族团结的“石榴籽”根基。

产业帮扶精准施策,让发展成果惠及各族群众。凤尾镇针对不同民族的生产习惯,开展茶叶加工、民族刺绣、餐饮服务等技能培训128场次,培训群众11000余人次,培训后就业率达85%。2025年全镇农村居民人均可支配收入预计达19402元,较2020年的13444元增长44.3%,其中少数民族群众收入增速达51.1%,高于全镇平均水平。

公共服务提质量,回应群众期盼。教育事业实现均衡发展。“十四五”期间,投资1536万余元提升修缮校园基础设施,新增学位600个,补充教师编制2名,学前教育毛入园率从“十三五”末81.67%提升至95.12%,义务教育巩固率保持在100%。凤尾中心完小打造“民族文化进校园”特色课程,开设傣族刺绣、佤族歌舞等兴趣班2个,覆盖学生50余人,让民族文化在校园传承发展。

社会保障体系不断完善。全镇城乡居民养老保险参保率均达95%以上;医疗保险参保率稳定在100%以上。建成“镇社保服务中心+村便民服务站”的经办网络,配备专职工作人员11名,实现“参保缴费、待遇申领”全程代办。针对易地搬迁的113余名群众,开展“一对一”就业帮扶。开发乡村公益性岗位60个,城镇公益性岗位12个,帮助7458余人实现稳定就业,就业率达95%以上。

治理创新:筑牢安全稳定的发展底线

党建引领强根基,提升治理效能。凤尾镇坚持“党建引领基层治理”理念,构建“镇党委——村党组织—村民小组党支部——党员中心户”四级联动体系,全镇设立党员中心户66户,实现村组全覆盖。在和平新村、小落水村等推行“党员联户、村寨联治”机制,每名党员联系5—10户群众,及时化解矛盾纠纷、落实民生政策。2021—2025年,全镇共排查化解邻里纠纷、土地争议等矛盾纠纷1247起,化解率达98%,未发生重大信访事件,群众满意度达99.5%。

智慧治理赋能精细管理。集镇区安装高清监控摄像头171个,实现主要道路、重点场所全覆盖,接入“镇康县智慧治理平台”,实现“治安防控、环境监测、应急处置”实时响应,处置效率提升26%。村级便民服务站服务能力进一步提高,群众办事“不出村”比例达85%以上,平均办事时长从1小时缩短至20分钟。

安全防线筑得牢,保障发展大局。聚焦安全生产、疫情防控等重点领域,凤尾镇建立“常态化排查+专项整治”机制。对辖区内447户商超、8家制茶企业、35家餐饮店开展每月安全检查,累计整改消防、卫生等隐患168处,整改率达100%;在疫情防控期间,组建党员志愿服务队7支,保障群众生产生活物资供应,实现“零感染”目标。同时加强食品安全、药品安全监管,凤尾市场监督管理所配合第三方机构年均抽检样品40余批次,合格率达99%,全镇未发生重大食品药品安全事故。

“十四五”时期,凤尾镇在经济发展、城乡建设、民生改善、民族团结等方面取得的成就,彰显了“立足资源禀赋、聚焦群众期盼、坚持融合发展”的实践智慧。从茶叶交易的繁忙市集到蓝莓基地的采摘欢笑,从和平新村的民族团结图景到小落水村的红色振兴之路,凤尾镇用五年时间实现了“产业更强、城乡更美、群众更富”的历史性跨越。

站在“十五五”规划的新起点

凤尾镇将继续依托G219国道交通优势

与茶叶、民族文化等资源禀赋

聚焦“产城融合、农文旅协同、民族团结共富”的发展方向

以更实的举措、更优的服务、更强的担当

奋力书写中国式现代化乡镇实践的新篇章

来源:边美镇康

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。