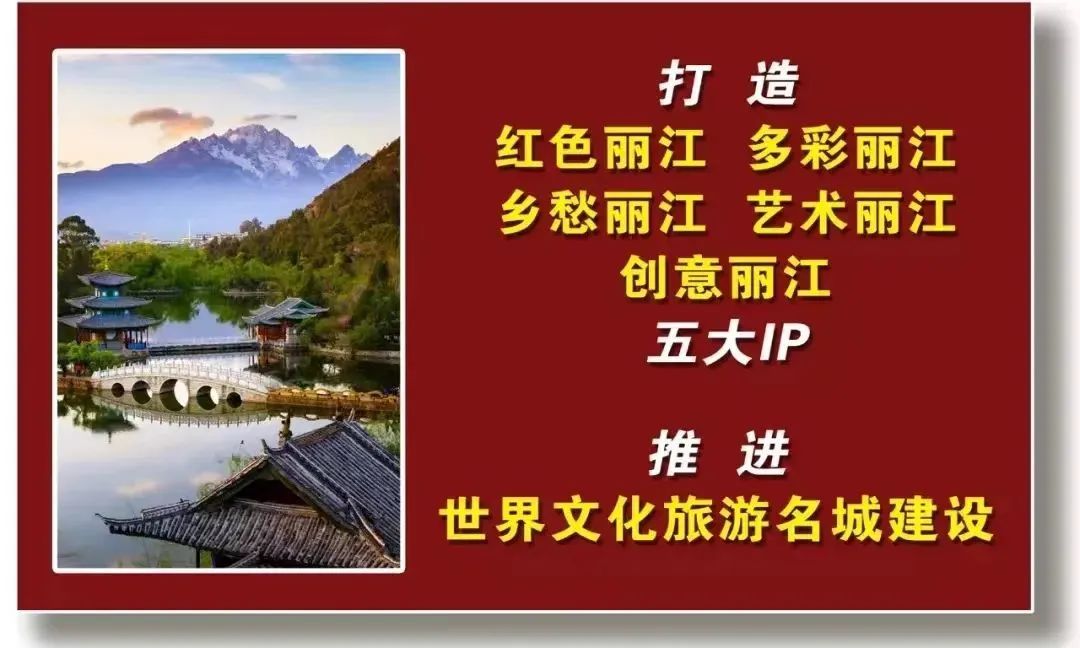

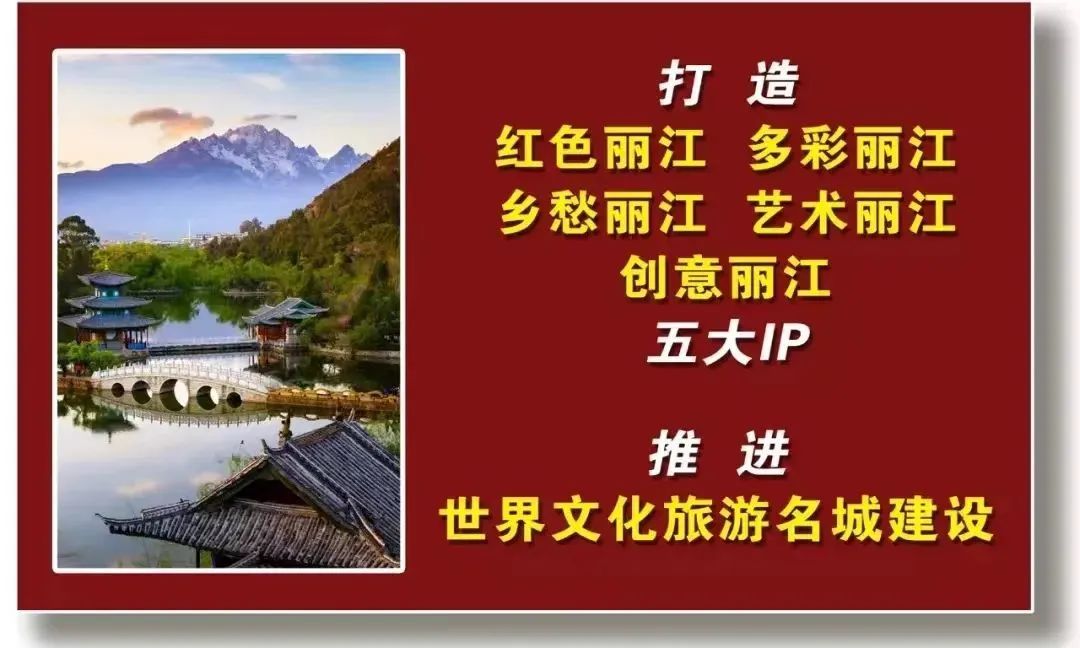

隔世未了情

——周善甫先生的贡献和我的建议

木基元(昆明市)

周善甫(1914年—1998年),名樊、凡,以字行,纳西族,丽江古城人,是被学术界誉为“一代哲人”的著名学者、近代著名哲学家、教育家、书法家。1933年考入东陆大学(今云南大学)土木工程系,因家贫辍学,辗转丽江、红河等地长期从事教育工作,培养了大量人才,桃李遍及海内外。晚年致力于中国传统文化的系统研究,先后出版《简草谱》《春城赋》《善甫文存》《大道之行》《骈拇词辩》《老子意会》等100多万字的论著,在海内外学术界产生了较大影响。

周善甫先生的文化贡献

周善甫出生于一个书香世家,一门六代直系有数十人都是教师,为云南边地教育作出了突出贡献,在我国近现代教育史上实属罕见。其祖父和父亲都是清末举人,祖父周兰坪创办了我省历史悠久的石鼓两级小学堂,是“云南兴新学的先驱者之一”;其父周冠南为纳西族第一位留日学生,加入同盟会并积极参加活动,回国后终身从事教育政声留名。周善甫多才多艺,青年时代就与其胞兄、著名画家周霖被誉为“玉龙双璧”。近30年的时间里,周善甫身负冤屈、颠沛流离,历尽了人世沧桑,始终保持乐观豁达、进取向上的劲头。他潜心读书,修身治学,做出了卓越的贡献。1986年周善甫从个旧二中高级教师岗位退休回到昆明,此后12年间撰著出版了《简草谱》《春城赋》《善甫文存》《骈姆词辩》《大道之行》《老子意会》等100多万字的思想性论著,在海内外引起很大反响。

周善甫先生。

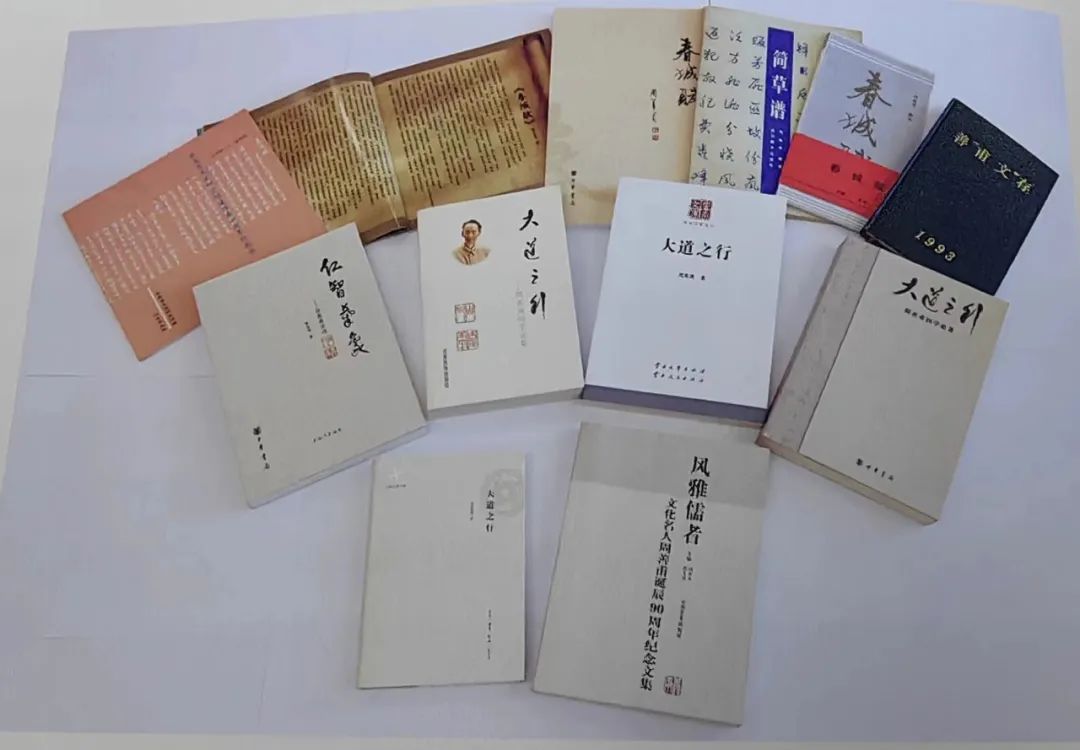

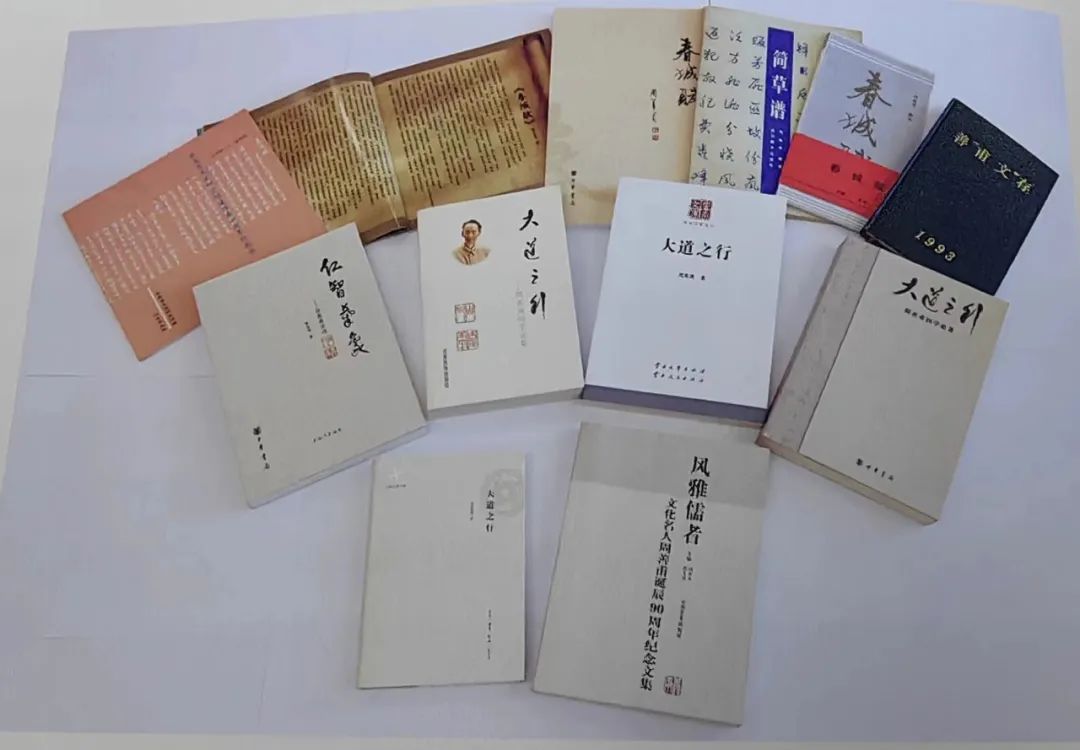

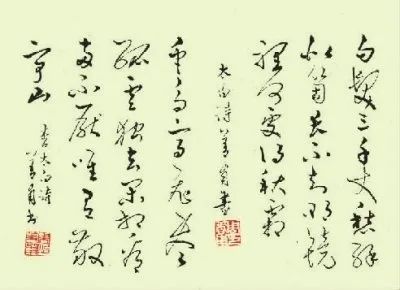

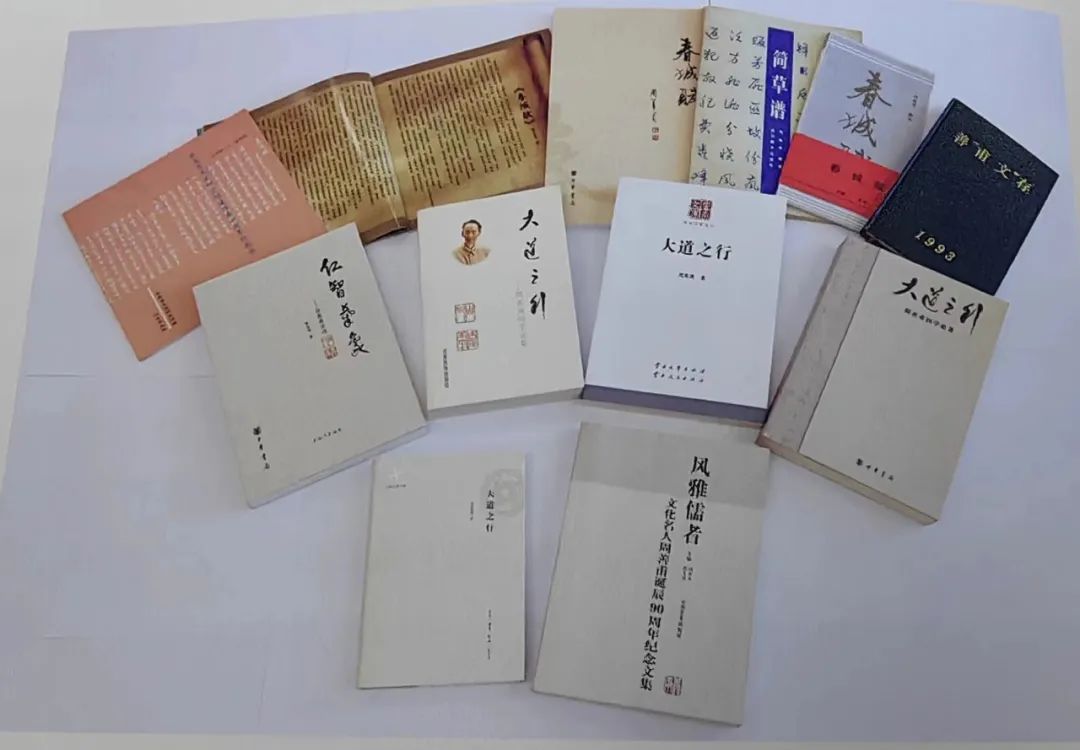

《大道之行》是周善甫的代表性著作,其核心思想是对中华五千年优秀传统文化的高度肯定与自信,总结了自商代至明、清以“天下”自任的历史业绩,并以此确证中华优秀传统文化的伟大与正确。如,《运智与运慧》一文慧思如光、妙语连珠:“智,是认识、理解和利用客观世界的能力;慧,是澄清、感悟和享领主观世界的禀赋……两者森然存在,乃至还有交替消长的现象。”该书所揭示和弘扬的中华文化精神对于现代人而言,依然是一个不可回避的时代课题。那就是如何从思想上更好地继承和发展民族优秀传统文化,使之成为现代人精神生活的有机组成部分,成为弘扬中华民族精神和社会主义核心价值观的重要源泉和有力支撑。为此,他提出良方:“在中华博大的思想库里,本有可靠的验方,就是‘修身为本’4字。”他进而论证:“把平天下的根本摆在每个人自身的品德修养上,这与西方之坚船利炮为根本的帝国主义,或以经济掠夺为根本的霸权主义,便有根本性的不同。”《大道之行》一书的出现绝非偶然,周善甫得益于3个有利条件:一是政治上进入了改革开放的良性轨道;二是学术上文化反思热潮的学术积累;三是个人卓越的智慧与跌宕的身世。该书所代表的哲学思想,不仅蕴含丰富的理论价值,在建设中国特色社会主义和应对全球化挑战更具有重要的现实意义。《大道之行》先于2010年由中华书局出版,后又被云南民族出版社、云南人民出版社、商务印书馆、三联书店等列入《大家丛书》《学术名家丛书》等再版,是一部在中国哲学思想史上具有里程碑意义的论著,堪称当代儒学研究的最新成果。《春城赋》是周善甫于1987年创作的一首骈体赋,全文1259字,堪称古今歌咏昆明的赋中精品,被历史学家马曜誉为“继《大观楼长联》之后又一篇颂扬昆明历史的文学名章”。该赋采用堪与唐诗、宋词、元曲媲美的汉赋,如椽巨笔浓墨重彩地矗立在天地文坛间,将昆明之至善与大美尽皆囊括入此赋中,堪称一篇概括一省之风物和历史宏志。全赋首段写昆明的地理环境、气候特征;第二段言昆明往昔因地处边陲、外人罕至而得恶名,如美人衣褐、璞玉蒙尘;第三段到第五段描绘昆明历史沿革、城市布局、人物风貌,以及工农牧业、革命业绩等;第六段、第七段写昆明的名胜古迹,末句以首尾呼应之势,增强全文的感染力。1991年,云南人民出版社出版周善甫手书《春城赋》。2003年周善甫亲属将《春城赋》首版原作捐赠给国家,被鉴定为三级文物入藏云南省博物馆。2014年10月,精装版《春城赋》由著名文学家汤世杰主持编辑,中华书局出版发行。2021年10月,《春城赋》4条屏书法巨制与《老子意会》的手稿,入藏国家图书馆“国家典籍博物馆”。一叶知秋,一赋亦可知城。而今,漫步昆明南屏步行街、昙华寺公园、云南艺术家园,市民和国内外游客都可欣赏到《春城赋》的巨型石刻。《春城赋》已成为昆明公认度最高的现代文化元素之一,对宣传昆明、认知昆明、热爱昆明、建设昆明产生了重要作用。

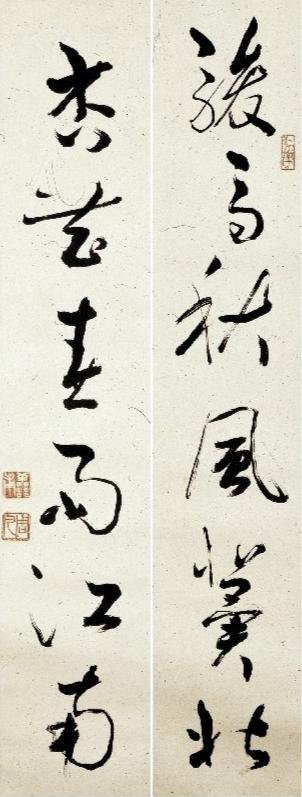

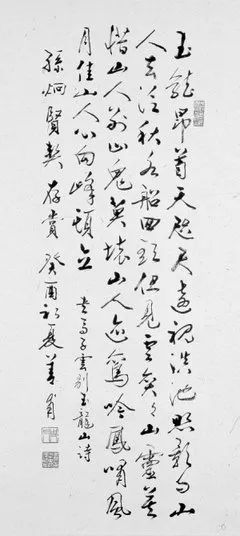

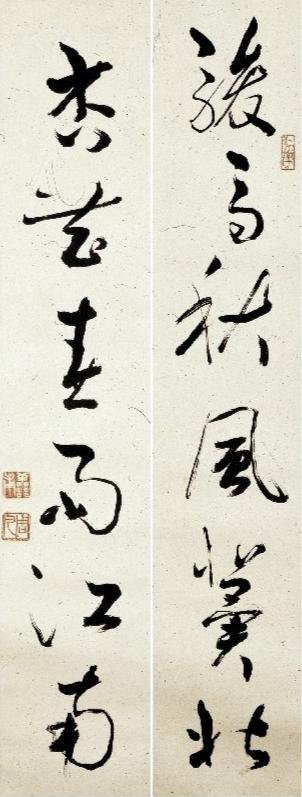

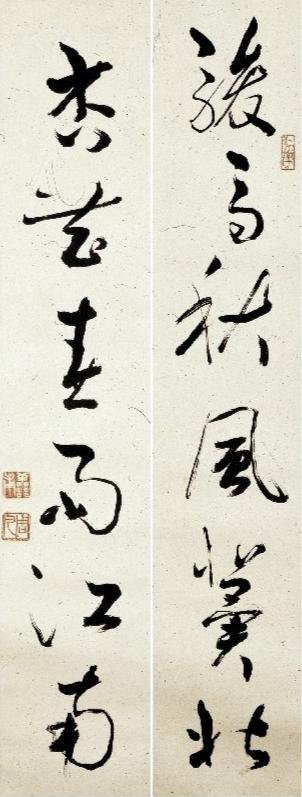

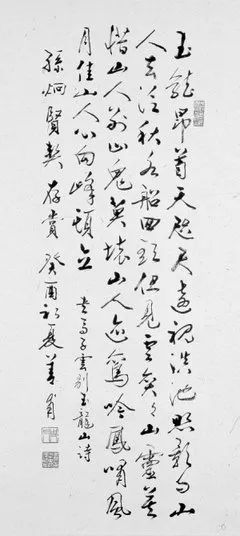

周善甫的书法风格被誉为“温文儒雅,平淡率真”,在当代中国书坛自成一家风范。他早期书工行楷,以神清骨秀的意韵见称;至花甲之年冤案得以平反,砚田中注入了半世纪风雨人生的情志,他的书法笔致简约、遒劲飘逸、风骨凛然。结构布局疏朗大方,清新流美,赏心悦目,字里行间洋溢着厚重的人文底蕴和鲜活的时代气息。国际著名的美术史专家、已故台湾故宫博物院副院长李霖灿称赞周善甫的书法“乃大学者的翰墨,而非仅书家之字”。周善甫还进行了书法理论探索,融“章草”“今草”“行草”于一炉,创立“简草体”,墨韵醇厚,风格独标,更加简易、美观,便于学习,推动书法艺术与时俱进。他用简草进行创作实践取得成功,并撰成《简草谱》出版,推广简草体。刘开渠、周岳年、袁晓岑、黄继龄、张苇研、尚文、段雪峰等著名书画家多有褒扬,国家文物鉴定委员会委员张永康赞曰:“这是中国书法史上一项承前启后的大工程,也是滇中文化界的骄傲。”

周善甫先生的著作和有关他的著述。

周善甫博雅多才,不仅精研国学、长于书法,还在历史、宗教、医学、文学、语言、教育、建筑、园林……乃至工程技术无所不窥,大有触类旁通、立论高卓之势。我的堂姐嫁与善甫的亲侄,从小就听过先生的种种见闻,及至长大后被先生称为世侄,多有提携关照。1938年,周霖、善甫昆仲带领一支8人的探险队完成攀登玉龙雪山;得到云南大学姜亮夫教授启发鼓励,精通乐理的周善甫担任中学教员之余,将丽江洞经音乐的《水龙吟》以南宋张炎的《咏白莲·水龙吟》填配成功,成为将古人诗词填配于丽江洞经音乐第一人;“文革”时期被下放丽江县七一街建筑队,周善甫带着一帮人设计修建了丽江地区体育场,在城北北门坡建盖县一中、在城南娘娘庙旧址建盖县林业局等工地留下了劳动的足迹,于我的故乡下八河村水磨房里完成了中篇小说《西湖游记》,20世纪50年后仍被世人传看、追捧。创作于半个世纪前的《挽胞兄周霖长联》,也是周善甫具有较高艺术价值的名篇佳作,通篇洋溢着“亦兄、亦师、亦友”的人文精神,先后被多种书刊刊载。

周善甫先生的文化影响

丽江古城木府前立着一座牌坊,上有4个大字“天雨流芳”,汉字字面意思是天降甘霖、润泽万物,纳西语的意思是“读书去吧”。该匾额系为鞭策纳西族子弟倾心向学而设立,足见这4字在汉语、纳西语中的神意勾连。“澎湃政务”在2020年11月24日播放了视频《家风耀古城》,盛赞丽江古城不仅历史悠久如诗风情,也是深厚家风文化的福地。该片被《清风云南》等竞相宣传,成为大众学习的热点。该片报道丽江城乡许多家族至今仍恪守着世代相传的家规祖训,来自祖先的家族智慧让他们底蕴丰厚、福泽子孙,敦厚、忠义、睿智的品性从容立世。该片还特别提到周善甫,引申到自20世纪初叶以来接连走出了影响着丽江文化及云南文化发展的周家子弟。周家于明代自江南而来,随他们而来的是深厚的汉文化。周家最终选择驻足丽江,又汲取了纳西文化的朴素和敦厚,内地文明为骨、民族文化为魂,成就了周家勤学、坚韧、仁厚、胸怀家国的家风传统。周兰坪当年创办石鼓小学时的嵌字门联“石可补天,希诸生敦品励学,铸造国民资格;鼓以作气,愿同人再接再厉,大启边地文明”便是以消除愚昧、培养健康国民为己任,足见周氏家族敦实、深厚的家风。

周善甫晚年被聘为云南省文史研究馆馆员,系中国书法家协会会员、云南省民族学会顾问、云南诗词学会顾问。他消除了学术研究与修身分离的状态,以一介布衣不计世俗功利地进行学术研究,致力于思考人生、探索真理,希望以文“化”人、培育风气,具有思想者的高贵品质。诚如汤世杰、郭大烈在《风雅儒者:文化名人周善甫诞辰90周年纪念文集》中所言:“风雅,无疑是一种学识,一种精神。一个真正的儒者,对国家、对民族、对世事、对未来总是念念在心,难以忘怀。善甫先生生于玉龙山下,为滇池一隅,自幼的信奉却是一个大道理:天下者,天下者的天下……‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’是他的信条。”周善甫坚持学术研究与修身的高度统一,以他的思想和文化创造、人品道德见证了学者的尊严和崇高,证明了文化的真正价值。

周善甫先生的书法作品。

建议竖《放鹊行》诗碑

行文至此,我提出建议:在双柏县或适当地方竖立周冠南、周善甫父子撰书的《放鹊行》诗碑。

2003年4月初,我在楚雄彝族自治州博物馆看到一件藏品,这便是1922年担任双柏县知事的周冠南撰文、1994年由其子周善甫书录的诗作《放鹊行》。

1922年9月,周冠南出任双柏县知事(即县长),1925年7月又到凤仪县继职。周冠南在双柏任职的3年中,做了许多有益于民众的实事。最具影响的是上任伊始,他便有感而发地写下了一首脍炙人口的《放鹊行》。

相传很久以前,有凤凰从双柏与新平的分界地界牌村后山上飞过,曾抖落下几根羽毛。以后每年都有成千上万的鸟飞经此地“朝凰”。可是,每逢到雨雾蒙蒙的秋夜,无数“朝凤”的鸟惨死于人们的篝火中和棍棒下,成为人们的盘中佳肴和官场上来往应酬的礼物,打雀山就成了远近闻名的“贡物山”。

1922年,留洋归来的周冠南刚上任,鍔嘉的乡绅按照惯例送去珍异名产——两笼“火鹊”接风。没料到这位新县长不买账,反认为是项“残物扰民的苛例”,予以废止。他把这批笼中之鸟全部放归天宇,还作“放鹊行”一诗,警示后人:

壬戌秋八月,边境送火鹊。曰从鍔嘉来,节礼年年若。上官味异珍,网罗遍林壑。双笼十八羽,恐逸严速缚。计程三百里,输送劳行脚。中途毙三禽,惧罪心骇愕。我见到庭前,小鸟群踧踖。观看裂心肝,听之滋不乐。阶下有庖人,磨刀响霍霍。商量佐晚餐,将以付汤镬。我即提笼起,爱护心生恪。将笼挂檐端,谨防狸奴虐。岂忍恣口腹,付厨供大嚼。诘朝开其樊,纵之返寥廓。健者振翮翔,天宇得所托。弱者欲追飞,奋翅起还落。啁啾依我鸣,鼓翼空腾跃。收之局竹笼,不使鹰鹯搏。饮啄养羽仪,放汝免燔灼。勿伤禾与黍,勿近雕与鹗。雕鹗恣击噬,伤禾罹矰缴。寄语送鹊人,此例从今削。各求心所安,莫谓微禽弱。吁嗟呼!牧民亦如此,循事天理自宽绰。

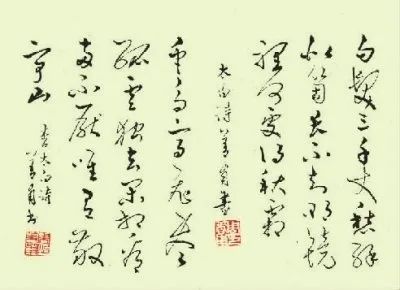

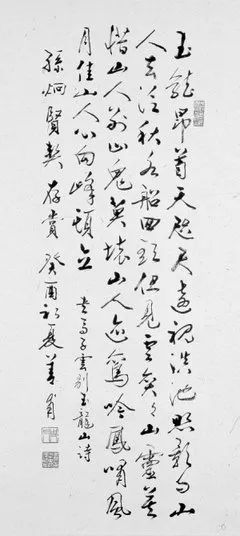

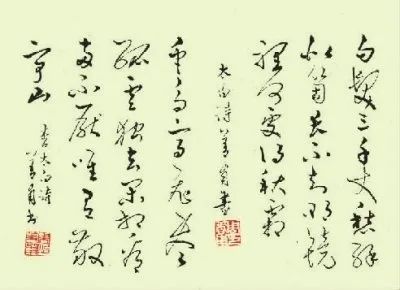

周善甫先生的书法作品。

纵观《放鹊行》一诗,不仅具有题材现实、表达生动、感情真挚等特点,而且,爱护鸟类的主题明晰畅达。因此,被列为周冠南先生的代表作,收进了赵银棠女士编选的、1986年由云南民族出版社出版的《纳西族诗选》中。在周冠南的眼中,火鹊同许多飞禽走兽一样,是一种灵异之物,是力量的源泉,更是人类的良师益友和保护神。因此在不足30行的诗里,周冠南亲政为民、保护生态的拳拳之心跃然纸上,让人钦佩。

周冠南先生对双柏的第二个贡献,就是恢复了“双柏”县名。西汉时期实行郡县制后,元封二年(前109年)便设置了益州郡,双柏为其24县之一。唐南诏大理至宋大理国时,彝族先民在今云龙立寨,寨名“摩刍”。南宋宝祐四年(1256年),设摩刍千户所,“摩刍”始为治所驻地。元至元十二年(1275年),改为南安州,因居威楚路之南而得名。到1913年,全国废除府、厅、州建制,一律改为县制,因与江西南安重名,故易名为“摩刍县”。

周冠南到任后,查阅史书、广访名士,认为“摩刍”一词系彝语称谓,不太典雅,于是,多次向省政府请求恢复汉代“双柏”县名,终于在1925年由省政府批准复名,1929年获准。

1986年冬天,周善甫从个旧退休返昆定居后,便赴楚雄参加云南省首届书学讨论会,向大会提交了一篇很有见地的论文《“简草”之尝试》,把历经多年探索的成果公之于众,博得了与会者的关注,并促成较快地由四川美术出版社出版了《简草谱》。会间,他亲自踏访了其父60多年前任职的双柏,时任楚雄彝族自治州地方志办公室主任的钱成润知道这一段鲜为人知的故事,便恳请善甫先生留下墨宝,周老难却盛情,便用简草体抄录《放鹊行》赠予州志办。经钱成润介绍,楚雄州文物管理所所长张可生于1994年5月专程到周老寓所拜访,请周先生为即将竣工的楚雄州博物馆再写一幅《放鹊行》,周老欣然挥毫,字体依旧是熟悉的简草体,条幅长160厘米、宽40厘米,在诗篇末端,周老还深切地写下了这样一段话:“先父殿卿公,讳冠南,曾于20年代为双柏宰,此诗乃当时咏实之作,其仁民爱物之志固跃然纸上也。敬录一遍以应楚雄博物馆鼎建征专,盖亦足为倡廉及保护鸟类之先例焉。甲戌端午周善甫书志。”

周善甫先生的书法作品。

一件作品引出一段奇缘,一段奇缘又演绎成民族文化交流的明证,以至升华为楚雄州民族文化殿堂里一件珍贵的藏品,这恐怕是周氏父子始料未及的。在长期的生产生活实践中,纳西族先民的自然崇拜意识上升到了对人与自然之间关系的辩证认识,概括出一个作为整个自然界化身的超自然精灵“术”,并形成了一个规模庞大的祭“术”仪式。纳西人认为,人与赖以生存的自然界之间的关系是兄弟关系,自然界的精灵“术”与人类本是同父异母的兄弟,人与自然具有保持这种兄弟的均衡关系,人类才能得益于自然。如果破坏这种相互依存的和谐,伤害自然,那就伤了兄弟之情,必定会招致自然的报复。因此,不能乱砍滥伐、污染水源、乱捕野生动物等,纳西族先民便逐渐用习惯法的方式来约束规范人们的行为,逐渐形成了一套行之有效的社会规范,并升华为一种伦理道德思想。周氏父子无疑是纳西族传统文化的忠实信徒,更难能可贵的是,他们把这种与生俱来的传统理念应用到了其他民族地区,真正做到了民族文化的相互交融与发展。

一对充满爱民忧物胸怀、具有良好人品和学养的纳西族父子,前后跨越70年时光心系他乡的情缘,诗行中所抒发的勤政为民观和强烈的生态保护意识,的确是一代先贤留给后人的一笔宝贵财富。这首诗作所倡导的理念,十分契合生态文明建设的需要,与时下云南争当生态文明建设排头兵的发展定位也相当吻合。为此,我建议,在双柏县查姆湖边或在全省合适的地方竖立周冠南父子撰、书的《放鹊行》诗碑,希望得到有关部门的积极响应。这也应该成为后世追思先贤,并将其精神发扬光大的一个举措。

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。