丽江对“第二个结合“的

探索与实践

李群育(古城区)

“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。”习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上提出的“两个结合”,极大地丰富、拓展了马克思主义中国化时代化的基本内涵。

2023年6月2日,在文化传承发展座谈会上,习近平总书记进一步指出,“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。这是我们在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性的认识,是我们取得成功的最大法宝”“‘第二个结合’是又一次的思想解放,让我们能够在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新”“‘第二个结合’是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结”。结合红军长征过丽江以来的实践,特别是丽江积极探索实践“第二个结合”的实际,认真学习贯彻习近平总书记的重要论述,必将进一步传承、弘扬红色文化,夯实文化自信的根基。

丽江虽然地处边远少数民族地区,但在马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,推进马克思主义中国化时代化历史进程中,丽江各族人民不断打破封闭,积极融入新时代发展潮流,努力结合丽江实际,就“两个结合”进行了积极探索与实践。

从1936年红军长征过丽江到新民主主义时期创建滇西北革命根据地,从1949年7月1日丽江县和平解放到改革开放和社会主义现代化建设新时期,丽江各族人民自觉认同中国共产党、认同社会主义道路,结合实际积极探索与实践“两个结合”,解放思想、开拓进取、创新发展,不断取得新成效,特别是在“第二个结合”的实践方面具有鲜明个性与特色。

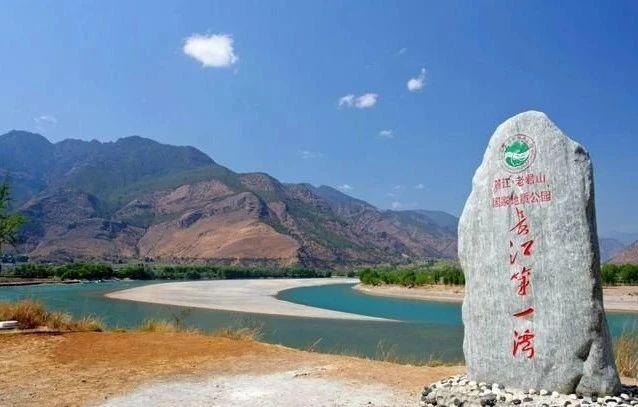

丽江古城。

首先,丽江各民族优秀传统文化与马克思主义具有高度契合性。丽江是我国大西南的一个多民族聚居地区,境内居住有纳西族(包括摩梭人)、彝族、傈僳族、白族、汉族、普米族、藏族、傣族、苗族、回族、壮族等11个世居民族。各民族的文化丰富独特,其中,有世界记忆遗产纳西东巴古籍文献、世界文化遗产丽江古城、世界自然遗产“三江并流”,还有举世闻名的泸沽湖摩梭母系文化、小凉山彝族毕摩文化、傈僳族良善文化、白族本主文化、普米族韩规文化、他留人文化、毛氏文化、边屯文化,还有被称为“边地儒学兴旺发达之区”的汉文化,以及藏传佛教、汉传佛教、道教、基督教、伊斯兰教等宗教文化。丽江各民族丰富多彩的传统文化是中华优秀传统文化的重要组成部分。特别是纳西族文化中倡导和追求人与自然和谐共生、各民族要相互尊重和睦相处,以及自强不息、开拓创新、平等自由、和平合作等具有超越时空价值的传统文化,与马克思主义具有高度契合性。传承弘扬各民族优秀传统文化同样符合马克思主义中国化的时代发展潮流。

其次,红军长征过丽江给丽江各族劳苦大众带来了马克思主义。红军长征过丽江是马克思主义基本原理与边地民族优秀文化相结合的一次生动实践。丽江人民欢迎红军、帮助红军渡江北上的“军民团结、鱼水交融”的历史,成为红军长征史上的独特记忆,也成为丽江历史上把马克思主义与民族文化相结合的首次探索与实践。

红二、六军团离开湘鄂川黔革命根据地开始长征以来,一路遭到敌军围追堵截。然而,到了丽江,红军不费一枪一弹进入滇西北商贸重镇,并受到丽江各族人民的热情欢迎:按照迎接贵客的传统习俗,古城民众在城南迎宾处摆上香案,并组织数百名各族各界代表高举“欢迎义军”的横幅和小彩旗欢迎红军。时任红二军团四师十二团团长黄新廷曾回忆:“我们前卫部队到达丽江时,丽江人民推举出数百名群众代表在城南东元桥‘接官亭’欢迎红军。他们手持彩旗,路边摆着香案,打着‘欢迎义军’的横标,以表示对文明之师的敬意。这是部队离开湘鄂川黔革命根据地后,在新区第一次见到这样军民团结、鱼水交融的动人场面。”红军进入丽江古城后,丽江各族人民又组织大批裁缝(赶制军服)、向导、木工(赶制木筏)、船工等全力帮助红军渡江北上。丽江工商界人士也积极帮助红军把滇币兑换为银元(红军北上进入四川后,滇币便不能使用),大力帮助红军筹措北上物资。对此,国民党《民国日报》也称,红军“过江后给养全由丽江补充”。

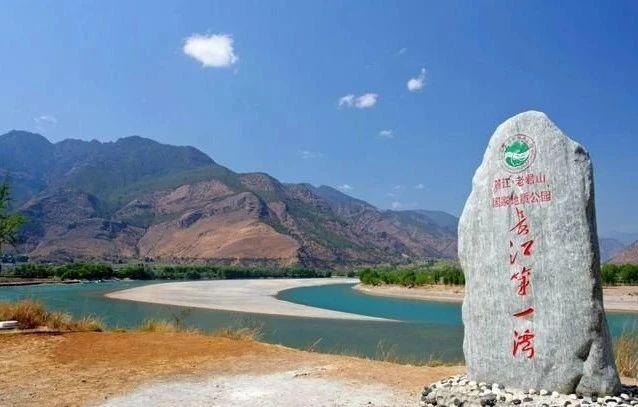

长江第一湾。

丽江之所以成为欢迎红军、帮助红军渡江北上的少数民族地区,原因很多,但最重要的原因是中国共产党领导的红军认真执行民族平等、民族团结、民族解放、民族繁荣、尊重和保护少数民族传统文化等马克思主义民族理论和政策。红军进入云南后首先发出布告:“中国工农红军解放弱小民族,一切夷汉平民,都是兄弟骨肉”“真正平等自由,再不受人欺辱”“各民族联合起来、团结起来建立新中国”。红军关于实现民族平等的新主张,是各族人民自古以来就梦寐以求的,深得云南各族人民的拥护和支持。红军到达丽江之前,纳西族等各民族的有识之士对中国共产党和红军的主张已有所了解,对国民党当局的谣言并不相信。因此,包括清末纳西族进士和庚吉等有识之士动员民众前去欢迎红军,帮助红军渡江北上。红军来到丽江之后,丽江人民在与红军的零距离接触中,进一步看到了中国走社会主义道路的光明前景。红军一心为民谋利、真心帮贫助困、说话和气、买卖公平、不亏待老百姓、不拿群众一针一线的行为深深感动了丽江各族人民。红军长征过丽江的历史,充分体现了马克思主义民族平等团结理论与纳西族等各民族传统文化相结合的巨大正能量。应该说,丽江人民自觉欢迎红军、全心全意帮助红军渡江北上的行动,是玉壁金川大地上“第二个结合”的最早探索与实践,也是马克思主义与民族地区文化相结合的历史必然。

红军长征过丽江,让丽江各族人民看到了马克思主义指导下翻身求解放的希望与前途。纳西族地区由此产生了许多动人的传说与新民歌。比如,“贺龙是活龙”“再有十万八千里也要行”“萧克扛锅”“红军是穷人的队伍”“红军大哥快回来”等。新民歌用纳西族“谷气”调、传统大调等人们喜闻乐见的形式,用民族语言歌唱红军,其中的“谷气”调《三月和风吹》歌词如下:“三月和风吹,和风吹来了,太阳出来了,鲜花开放了;三月和风吹,和风吹来了,云开见日了,穷人暖心上;三月和风吹,红军到身旁,见到光明路,翻身有希望。”把共产党和红军的到来比喻为“和风吹”“太阳出”“鲜花开”“暖人心”“见光明”“有希望”。这些传说与民歌在丽江城乡很快流行起来,极大鼓舞了广大劳苦大众。红军播下的革命火种也迅速燃烧:1937年11月,在金沙江沿岸爆发了一次农民起义,起义军模仿红军而自称“黄军”。起义虽然失败,但严重打击了反动统治。抗日战争爆发后,丽江民众自觉拥护党的抗日统一战线政策,积极投入抗日救国运动,有突出贡献;抗战胜利后,红军播下的革命火种在丽江大地迅速形成燎原之势。

第三,运用“第二个结合”的法宝创建和发展滇西北革命根据地。新民主主义革命时期,滇西工委发出《告滇西少数民族同胞书》,首先强调我党我军“尊重各少数民族的风俗、习惯、语言、文字、宗教信仰”,号召各少数民族“坚决反抗任何帝国主义之侵略与民族分化政策,坚决反抗蒋介石反动政府之统治”“争取各民族在政治上、经济上、文化上的解放与发展,实行民族自决”“各少数民族互相尊重、友谊团结,在我党领导之下,参加解放事业,解放自己,解放全中国人民,建立中华人民民主共和国”。《告滇西少数民族同胞书》进一步明确了马克思主义基本原理与滇西多民族地区实际和民族文化相结合,建立和发展滇西北革命根据地的新思想、新要求,成为滇西北革命取得成功的“最大法宝”。

丽江古城。

1949年7月1日,丽江县实现和平解放,这是丽江结合实际运用“第二个结合”法宝取得的伟大胜利。李宗仁听到丽江解放的消息后急电卢汉:“听说丽江失守,是土共搞的,还是洋共搞的?”可见影响不小。

丽江早期外出求学的一批进步青年和学生接受马克思主义、参加中国共产党后,回到家乡传播马克思主义、开展民族解放运动。由于他们是本土民族中的知识分子,了解当地具体实际及民族文化,又懂得马克思主义基本原理,于是,很自觉地把马克思主义与当地具体实际和民族文化结合起来开展工作。他们深入学校、农村,宣传、发动、组织各族民众投身新民主主义革命运动新实践。根据纳西人等多数劳动群众不懂汉语、汉文,但熟悉喜爱本民族民间歌舞的实际,用各族群众喜闻乐见的形式——纳西族的“谷气”“喂默达”“哦忍忍”等调子,以及汉族调子、藏族调子、白族调子,配上纳西语歌词的民歌,宣传、发动群众。其中,《我们是解放军》《心心相连就是力量》《打罗瑛》《满三娘歌》《大家赶快起来斗争》《人间坏人多》《杀掉恶鹰与豺狼》《诉苦歌》《变工队歌》《反三征》(广场活报剧)等如同翻身求解放的战斗号角,起到了宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传新民主主义革命任务与形势,动员和组织人民群众团结奋斗求解放的重要作用。丽江广大民众唱着这些新民歌,举行了声势浩大的“五一”大游行,迎来了1949年7月1日的和平解放,使滇西北革命根据地连成一片,并组建了以各少数民族为主体的“边纵”七支队,为巩固发展滇西北革命根据地、解放大西南、解放西藏等作出了不可磨灭的贡献。

丽江取得这一历史性成就的最重要、最根本的原因,是中共丽江地下党组织自觉把马克思主义基本原理与丽江具体实际相结合、与各民族优秀传统文化相结合,运用各民族人民喜闻乐见的形式宣传群众、发动群众、组织群众、武装群众,全方位开展“争自由、争民主、求解放”运动。特别是结合实际大力发展党的基层组织、培养民族干部、开展武装斗争和统一战线工作。对此,曾有经历者、见证者说:“丽江的解放是用‘劳喂调’唱出来的。”

玉壁金川大地作证:丽江解放及滇西北革命根据地的巩固和发展,是马克思主义基本原理与少数民族地区具体实际相结合、与各民族优秀传统文化相结合,争取民族解放的又一成功实践,值得进一步研究、总结。

第四,运用“第二个结合”的法宝,丽江成为全国18个改革开放典型地区之一。新中国成立特别是改革开放以来,丽江进一步积极探索和实践“第二个结合”,在改革开放30周年时,丽江成为全国成功开拓发展的18个典型地区之一,被中央媒体称为“边远民族贫困地区结合实际走中国特色社会主义道路的‘丽江实践’”。

新中国成立初期,方国瑜教授代表纳西族参加云南少数民族国庆观礼团,把用纳西族东巴象形文字书写的“我们永远跟您走”的锦旗敬献给毛主席,表达了丽江各族人民永远心向党、跟党走的心声。20世纪60年代,丽江县委书记徐振康(汉族)冒着极大的政治风险,组织抢救当时被称为“牛鬼蛇神”的纳西族东巴文化,在特殊时期为抢救保护这一珍贵文化遗产作出了特殊贡献。“文革”结束后,丽江地委、县委把抢救、研究纳西东巴古籍文献列入重要议事日程,先后成立了“丽江东巴翻译整理委员会”“云南省社科院东巴文化研究室”。同时,切实加强对丽江古城等文化遗产的保护,为后来成功申报世界文化遗产、世界记忆遗产奠定了坚实基础。丽江人民在新的历史实践中,进一步积极探索、实践马克思主义基本原理与丽江优秀传统文化相结合之路,实施了文化引领、文化立市、旅游带动、文旅融合、旅游强市等发展思路及战略,加快发展特色优势产业。同时,认真开展全国文化体制改革试点工作,成为文化体制改革先进地区。丽江逐步从改革开放初期的“末端”走向文旅融合发展、推进文化体制改革的“前沿”。2008年,中央“中国特色发展之路课题调研组”专程到丽江调研,并将丽江文旅融合发展的经验写入《高举旗帜科学发展:改革开放30年系列调研报告》之中。文章认为,丽江利用当地文化旅游优势特色资源,做大做强文化旅游产业,以文旅产业带动经济社会全面发展,“从名不见经传的西南边陲小镇发展为富裕繁荣文明和谐的旅游文化名城”。丽江因此成为中国改革开放30年来成功开拓发展的全国18个典型地区之一。丽江结合优秀民族文化推动发展的实践,也被中央广播电视总台等主流媒体总结为“边远民族贫困地区结合实际,坚持走中国特色社会主义道路的‘丽江实践’”,引起全社会高度关注。

丽江结合传承、弘扬优秀传统文化走特色发展之路的探索与实践,也得到国内外专家、学者的高度关注。著名社会学家、全国人大常委会原副委员长费孝通指出,丽江的新发展“应该从旧的道路来,从传统来”。费老的话,归根到底就是马克思主义与优秀传统文化相结合的问题,是对丽江在推进新发展中积极探索、实践“第二个结合”经验的总结和肯定。

泸沽湖。

“从传统来”的丽江发展之路,仍然任重而道远。我们一定要按照习近平总书记关于“‘第二个结合’是又一次的思想解放”的要求,进一步解放思想、与时俱进、守正创新、加快发展。

第五,“《共产党宣言》+《论语》+东巴文化+电脑”的理论探索与实践。“第二个结合”在丽江的探索、实践中,纳西族等少数民族的革命前辈曾发挥了重要作用,作出了突出贡献。他们在总结新民主主义革命胜利经验的基础上,在社会主义建设和改革开放新实践中仍在不断进行积极的理论探索与实践。其中,和万宝同志是新民主主义时期丽江建党、建政的主要领导者之一,是改革开放后组织抢救东巴文化的主要决策者、实施者。和万宝于20世纪90年代初给中共云南省委写信,建议用“《共产党宣言》+《论语》+东巴文化+电脑”,结合实际“宣传群众、组织群众,让群众自觉走具有中国特色的社会主义现代化道路”。这里的《论语》代表了儒家文化的核心与精髓,而“东巴文化”代表了少数民族的优秀传统文化,“《论语》+东巴文化”全面体现了中华各族人民共同创造的中华优秀传统文化;“电脑”代表的是现代科学技术,体现了与时俱进的时代精神与现代科技;《共产党宣言》代表了马克思主义基本原理,是我们必须永远高举的旗帜与前进方向。和万宝同志的这一理论思考,是对丽江在新民主主义时期实践“第二个结合”的继承和发展。更难能可贵的是,他在去世前几年在家乡积极建设“大来民族文化生态村”“日新书屋”,以寻求“第二个结合”的新经验。这也是他始终不渝的追求。

第六,“结合民族优秀传统文化开展党建工作”的探索与实践。改革开放以来,丽江积极探索、实践传承、弘扬优秀民族文化与加强党的基层组织建设相结合的重大课题,并取得明显进展。丽江的这一实践经验,曾得到中央有关领导的关注与肯定。2008年底,时任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长李源潮同志作出批示:“云南丽江结合民族文化创新基层党建工作很好,民族地区的各项工作都应适合民族特色。”毫无疑义,这是丽江在改革开放的条件下对新民主主义时期结合民族文化建立和发展基层党建工作实践的继承和发展,也是新形势下结合民族地区实际进行“第二个结合”的积极探索与实践。

时下,丽江在深入学习贯彻“第二个结合”的新实践中,与时俱进、解放思想,进一步大力传承、弘扬红色文化,深入挖掘和阐释丽江各民族文化蕴含的价值、意义,特别是具有超越时空的普遍价值和精神,不断增强文化自信、历史自信,守正创新、加快发展,努力书写实践“第二个结合”的丽江新篇章。

编辑:白 浩

APP编辑:吴 星

二审:和继贤

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。