金沙吟龙奔东海

时代学者著华章

——谈谈余嘉华先生的

滇文化研究成就(上)

何 侃(昆明市)

从1962年算起,余嘉华先生已经在高校从事教学、科研工作62载,但至今依然伏案累牍、笔耕不辍。回顾余先生的大半生经历,常常让人想起流经他的故乡的金沙江:金沙江奔流在横断山脉的崇山峻岭中,一路有千山万水阻隔,但始终不惧千难万险,最终“奔流到海不复回”。人生苦短,一个人的一生能够做成一件大事即为大幸,而余先生像金沙江一样百折不挠,在几十个春秋里教书育人,并沐风栉雨地研究学术。特别值得一提的是,他悉心研究滇文化,既有新突破、新发现,获得新成果、新建树,拓展了云南文化的广度和深度,又填补了华夏文化史上的古滇文化空白,充实、完善了中国古代文化谱系的古滇文化基因。他发掘古滇文化的精髓,为促进云南建设民族文化大省、民族文化强省添砖加瓦,可谓新见迭出、突破不断、成果丰硕、贡献巨大。

持之以恒研究滇文化

他在故纸堆里开疆拓土,为后世学习、借鉴先人的智慧开辟“捷径”;他不断拓展、探索学术研究的新天地。从1961年发表第一篇作品算起,他从事写作和研究已经60多年。从1978年在《昆明师范学院学报》发表《奋身斗群魔,浩气贯云岭——读闻一多后期杂文》、写作完成《大观楼长联及作者孙髯》始,他研究云南历史文化也已近50年。作为云南师范大学教授,他主要从事中国古代文学与云南文化的教学与研究。1962年留校工作以来,他长期从事文艺理论、古典文学、云南文化史等教学科研工作,担任过云南师范大学图书馆馆长等,培养了一批又一批青年学子,桃李遍三迤。尤其突出的是,1988年,他率先在云南高校开设云南文化史课,1995年被评为校级重点学科。1986年到1991年的5届高校学生论文评奖中,他的学生有15篇论文获一等奖,并在省内外刊物发表。

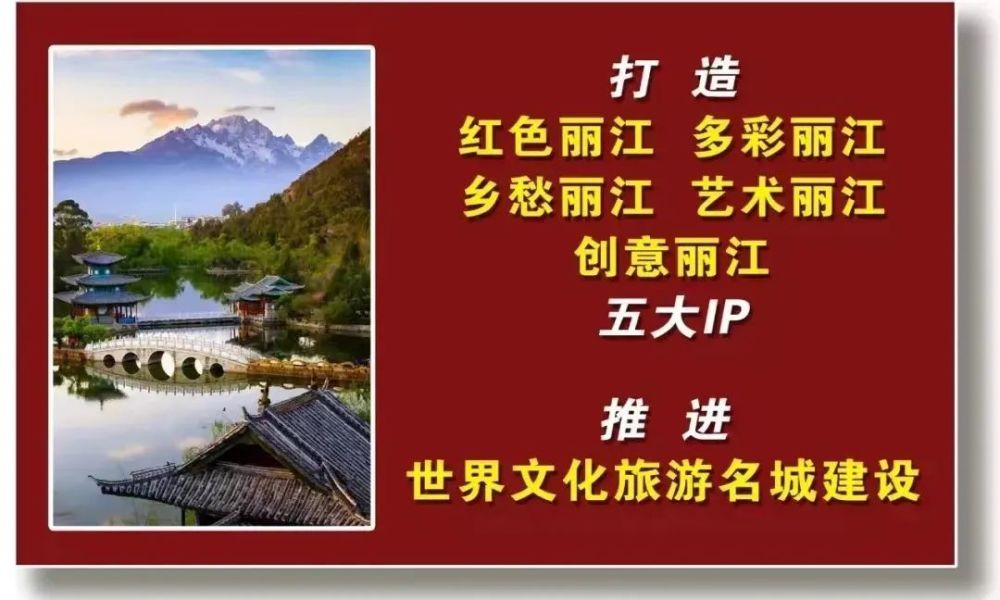

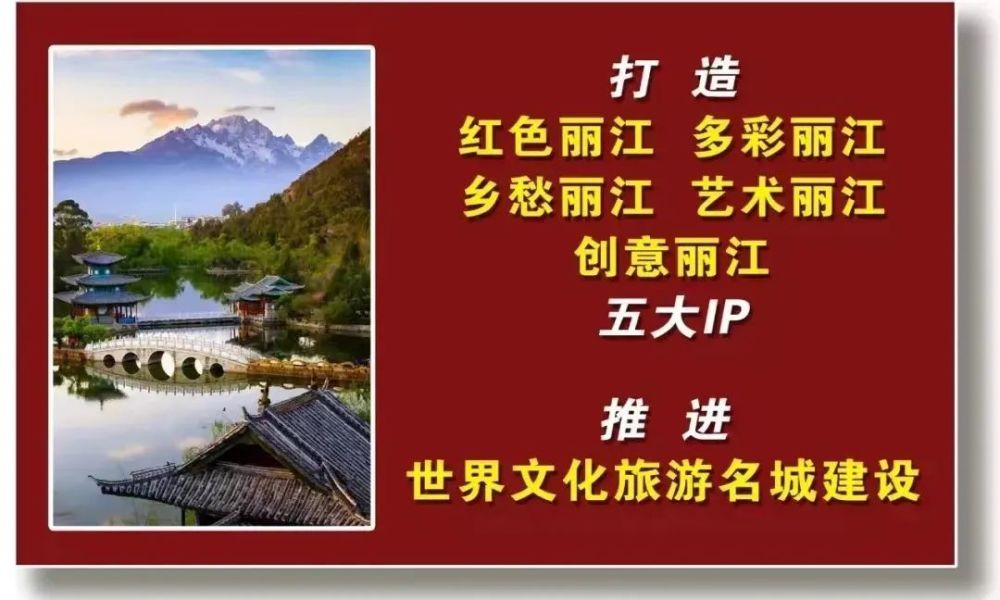

丽江古城。

在课余科研过程中,他历任云南地方文化研究所所长、云南省文史研究馆馆员。无论教书育人,还是课余从事科研,余先生几十年来始终埋头苦干一件事——在滇文化研究领域辛勤耕耘,取得大量科研创新成果:已经出版《大观楼长联及作者孙髯》(1980年由云南人民出版社出版)、《闻一多在昆明的故事》(1980年由晨光出版社出版)、《云南风物志》(1986年由云南人民出版社出版)、《古滇文化思辨录》(1997年由云南教育出版社出版,2015年收入“云南文库·学术名家文丛”后由云南人民出版社、云南大学出版社出版)、《木氏土司与丽江》(2002年由云南民族出版社出版,2014年收入“云南文库·学术名家文丛”后由云南人民出版社、云南大学出版社出版)、《余嘉华纳西学论集》(2013年由民族出版社出版)、《滇文化沉思录》(2016年由生活·读书·新知三联书店出版)等多部著作;发表的论文、文章有数百篇收入省内外出版的数十种图书中;参与策划、编写《云南先贤碑廊》《翠湖历史文化碑廊》等。余先生主编了云南先贤担当、钱南园、李群杰、范义田等人的著作。还主编了《云南历代文选》7卷,参与点校《永昌府文征》《方树梅笔记二种》等。把余先生几十年来的各种著作和《学术年表》结合起来学习研究,可以清晰了解他的学术研究之路与不断探索创新研究滇文化的新韵和脉络,可谓积沙成塔、蔚为大观。

填补了古滇文化的一些空白

这方面最为突出的成果集中体现在专著《余嘉华学术文选·古滇文化思辨录》和《滇文化沉思录》中。《古滇文化思辨录》在1997年由云南教育出版社出版,经充实后在2015年收入“云南文库·学术名家文丛”,由云南人民出版社、云南大学出版社出版。本书是一部云南古代文化论集,作者在中华民族的文化背景下,对云南包括汉族在内的各民族文化的一些重要问题进行了较为深入的研究。正如知名古典文学教授蔡川佑先生的评价:“《古滇文化思辨录》的文化学涉及考古、历史、风俗、艺术、民族学、美学等多学科的互相交叉和渗透,多角度、多侧面的综合考察,但重点是论诗、评文、议联,时间跨度从汉唐直到清代,以明代为主轴,或考略驳正,或争辩阐释,或比较论证,均甚中肯綮,而一以贯之者,乃云南高原文化和中原文化的血肉联系。思路开阔,时时闪耀睿智灵光,颇发人深思。”《滇文化沉思录》在2016年由生活·读书·新知三联书店出版。该书同样通过对滇文化的深入探讨,为我们提供了一个全面了解滇文化的机会。书中不仅介绍了滇文化的物质文化遗存,还探讨了滇文化的精神文化内涵,如宗教信仰、艺术风格等,使我们能够更全面地理解这一古代文化的独特魅力和价值。该书还对滇文化的传承和发展提出了思考,对于研究古代文化、了解人类文明的多样性具有重要参考价值。首先,在学术界首次提出并阐述唐代西南边塞诗的命题。古典文学中的“边塞诗”又称“出塞诗”,是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉、魏、六朝,隋代开始兴盛,唐代进入发展的黄金时代。边塞诗通常描绘的是边疆地区的自然景观,这些景观具有独特的地域特色,如,嘉峪关、酒泉地区的广袤辽阔、山川独特,包括大漠驼铃、戈壁风沙、长河落日、绿洲驻牧等,这些景象在诗中形成了雄浑劲健的风格,展现了边塞诗雄浑、粗犷的情调。历来认为,边塞诗属于西北乃至北部边疆,而余嘉华先生在《从诗歌所见南诏与中原的关系——兼谈边塞诗评价的几个问题》中,针对“对反映西北边塞的诗篇研究颇多,而对有关云南边塞的诗篇,尚无人系统论述”的状况,从“反映天宝年间洱海区域民族战争的诗篇”“反映唐与南诏苍洱之盟的诗篇”“反映晚唐南诏与唐关系的诗篇”“反映南诏风物的诗篇”和“从有关南诏的唐诗谈边塞诗的评价”等方面,在学术界首次提出并阐述唐代西南边塞诗的命题,并通过系统考察、论证得出明确结论:南诏诗歌及“在唐王朝与南诏的民族斗争中产生的诗歌,是唐代‘边塞诗’的有机组成部分”“边塞诗产生的地域虽以西北为中心,但在西南边疆,也有数量可观的诗篇”。这补正了边塞诗仅涉及西北和北方的观点,明确了西南边疆的许多诗歌亦是中国边塞诗的一部分。《高适〈李云南征蛮诗〉有关史实辨略》一文,史料翔实、论证严密,澄清此诗的实质内容和思想倾向,给出自圆其说、自成一家的答案,令人耳目一新。

山村风景。

第二,有选择性、相对系统地研究介绍元、明、清时期云南文化名家的代表性作品,充实和丰富了特定时段的滇文化内涵。特别是对明代云南诗人的挖掘和探讨,通过比较研究发掘新意,深入思考、融会贯通,宏观探索与微观展现有机结合,得出富有启迪性的崭新论断。《沐昂对明代文化的贡献》明确提出沐昂“是明代云南文化界领袖群英的人物”,是对明代文学、对省内外甚至国内外文化交流有影响和贡献的人物,“从作品集中所展示的实绩看,沐昂在明代的云南乃至全国文坛上都应有一定的地位”。《杨一清在明代诗坛上的地位》指出,被杨慎称为“四朝元老,三边总戍,出将入相,文德武功”的杨一清,实与李东阳并驾齐驱,均为明代中叶以复古为革新的“诗坛宗师”,他们宗唐学杜,有的放矢,力挽狂澜,直接影响了李梦阳等“前七子”的主张和诗作,因此,杨一清在诗歌史上也应与李东阳占有同样重要的位置。《张含对明前七子的呼应与突破》强调,与杨慎有深交的张含能自辟蹊径,其反映中缅边境人民痛苦呼声的诗歌尤为动人。从其诗歌创作及别人对他的评价,“可以看出他是一位受明前七子影响,而又能突破其藩篱有所超越的诗人,在全国诗坛上亦有一席之地”“近代学者赵藩云:‘余以为先生于空同之门非第次法,转觉出蓝,固当与安宁杨文襄为有明一代滇中二大家,质之海内无愧色者也。’”在系统、深入研究的基础上,余先生在《古滇文化思辨录》和《滇文化沉思录》中认为,这些在唐、宋、元、明、清时期具有重大贡献的诗人、文士,只因历来远离中原,所以被文学史家忽视,甚至在文学长河中被埋没了,因而“成了历史的遗憾”。他以令人信服的研究成果大声疾呼,应该认真挖掘、深入研究“云南文学史上重要的篇章”,填补更多历史文化空白,使这些华夏文化的“有机组成部分”,进一步得到继承弘扬光大。还有角度新颖、独标一义的《彩云一片舞天鸡——鸡与滇文化片谈》,通过“原始艺术的杰作:鸡形陶壶”“原始巫术的重要内容:鸡卜”“鸡羽为主要饰物的舞蹈:羽人舞”“原始鸡崇拜的遗址:塔顶金鸡及鸡冠帽”“汉代就有文字记录的神话:金马碧鸡”“彩云一片舞天鸡:碧鸡诗话”“鸡崇拜的伸延与拓展:金马碧鸡坊及昆明市徽”诸部分,以学科渗透为发轫,纵横捭阖、雅俗皆纳,去粗取精、去伪存真,全方位审视“鸡与滇文化”的特征及其来龙去脉,得出极有说服力的新论断:“鸡在云南先民的生活与思想中,很早就占据重要位置,鸡崇拜很早就进入了滇文化的各个领域,且有独特的创造,别具风采,成为西南民族文化不可分割的一部分”。当然也是华夏文化的有机组成部分。1980年由云南人民出版社出版的《大观楼长联及作者孙髯》,对清代云南文艺宝库中的孙髯翁作品《大观楼长联》进行系统研究,第一次系统、深入地评析长联的内容和特点,详细介绍长联的思想艺术、作者的身世等,亦为中华文化的补缺之作。余先生的这些著作在滇文化研究方面有较多创新和突破,尤其在古滇文化上拨云见日者甚众。陈友康先生认为,余先生“见解新颖,影响较大……成为这一领域中成就突出的学者之一”。深入研究土司文化

这方面的研究可谓破陋见、立新意,拓宽了新天地。很长时间以来,人们往往视土司制度为落后、腐朽的历史产物,把土司辖地说成独立王国,把土司人物称为反动愚昧,将土司批得一无是处。从20世纪90年代起,余先生用近20年时间将此“重新加以研究”,得出较为实事求是的结论,充分显示了其学术研究的魄力、功力与实力。余先生在专论《土司文化的再评价——以云南明清时期的土司为例》《木氏土司的价值取向》《明代木氏土司对东巴教的认同和影响》《明代纳西族文化的奇葩——丽江木氏土司的著作》《雪山文墨传千古——兼谈对土司文化的评价》《携手走向文明——姚安高氏与丽江木氏土司关系片谈》中,从不同方面对土司文化进行深入探究。

山景。

最具典型性和代表性的是2002年由云南民族出版社出版、2014年纳入“云南文库·学术名家文丛”后由云南人民出版社和云南大学出版社出版的《木氏土司与丽江》。本书以纳西族的历史长卷为背景,以木氏土司与丽江的关系为主线,总结了纳西族数千年的历史经验和教训,不但为人们提供了有关丽江和木氏土司的全面、系统的历史资料,而且提出了很多新的见解和思考,从不同角度展示了丽江的历史风貌。作者以木氏土司作为典型加以具体分析,这不仅是对纳西族历史研究的深入和拓展,对全国的民族史研究也具有借鉴和启迪的作用。该书在2002年出版后好评不断,颇受欢迎。傅于尧称它是“纳西文化研究之精品”,木土司的后裔称其“读后令人兴奋、令人激动、令人鼓舞、给人启迪”。这些赞扬有理有据,令人信服。在此基础上,我认为,这部精品力作最重要的探究和最重大的突破,是解锁了千百年来中华各民族维护大一统的核心密码。众所周知,长期以来,我国各民族不断交往交流交融,休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共,形成了中华民族共同体。这一共同体指以中国为主要区域形成的具有中华民族历史文化联系、稳定经济活动特征和心理素质的民族综合体,主要包括政治、经济、文化、生活方式等方面。《木氏土司与丽江》分为“长期寻觅和找到适宜民族发展的环境”“木氏土司家族的内部管理”“滇西北行政区域的形成与木氏土司的经营”“经济发展与实力增强”“兼容并包的宗教文化”“内涵丰富的古建筑”“在文化上的建树”“丰富多彩的艺术”“木氏土司的改流及其影响”“国内外对木氏土司的研究”等10章、49节,对地域、历史、政治、经济、社会、文化、生活方式等进行了全面探讨、深入研究、系统阐释、重点突破,并不乏创新。这与形成中华民族共同体的具有中国特定区域、中华民族历史文化联系、稳定经济活动特征和心理素质等完全匹配、一脉相承;是生动有力地佐证中华民族共同体形成历史的鲜活样本,更是借鉴历史解锁中华各民族数千年来坚持大一统、发展壮大中华民族共同体密码的鲜活案例。仅看书名,似乎研究、阐释的是一家与一地的历史关系,事实上,该书史料丰富翔实,多为第一手资料,发前人所未发;论述深刻独到,站在时代的高度对历史进程进行反思;解剖典型,给人启迪。不仅是对纳西族历史研究的深入和拓展,对全国民族史、中华民族共同体研究亦极具借鉴和启迪作用(傅于尧语)。另外,本书的评述产生了比一般历史书更有深度、广度,从而达到新意迭出的客观效果。纵向叙述在前后发展变化中展现历史深度,横向比较由点到面、由此及彼地展示了内容的宽度、广度。如,谈到木府建筑联系云南各地土司的建筑,可见民族古建筑的概貌;讲藏书楼联系顺宁、元江、姚安土司的藏书楼,可了解中国各个民族的社会习俗。全书可拓宽读者的阅读视野,激发出富有新意的想象空间。特别是总结了纳西族的兴盛与融入中华民族大家庭的智慧方略:地理上的选择是民族生存的基础;政治上明智的选择是民族发展的关键;正确处理民族关系是民族和平安定的保证。在《木氏土司对后世的启示》中总结出许多难能可贵的启示:民族要发展,需要有本民族的领袖;民族要进步,需要开放的意识,包容的心态,多方吸收别人的长处为我所用;战争年代里尚武才能生存,和平年代中崇文才能发展;民族要发展,需要增强内聚力,尤其要增强整个中华民族的内聚力。“就单个民族来说,没有内聚力,就如一盘散沙,一遇大风,很可能被刮得灰飞烟灭。就中华民族来说,没有内聚力就没有国家的统一、人民的团结。这内聚力最集中的体现就是爱国主义。”(未完待续) 【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。