“花马国”风物

和文光(玉龙县) 文/图

玉龙县巨甸镇、塔城乡一带古称“花马国”,自然和人文景点众多,现介绍几处如下。

德良江心岛

德良江心岛在巨甸镇德良村,是一座被金沙江水环绕、面积约300亩的天然岛屿。它原本是沙坝,后因江水改道,其西侧形成的新河道将之合围,形成江心岛。

岛的四周柳树成林,丈余高的刺蓬与成片的茅草交织在一起,如天然城墙般隔绝外界。

全岛分两个部分:上部灌木丛密不透风,荆棘间鸟巢星罗棋布,既抵御洪峰冲刷,又为鸟类提供繁衍乐土;中尾部的120余亩肥沃耕地,是20户村民的田地,良田沃土孕育生机。

阳春三月,金沙江畔风光如画,岛上油菜花金黄、蜂蝶翩跹,南迁的候鸟在此筑巢,鸟鸣声此起彼伏,恍若世外桃源。独特的地质作用使岛屿在洪水冲刷中呈扩张之势,堪称金沙江畔的胜景,其原始、自然之美令人心驰神往。

良美鸡公石

在玉龙县巨甸镇下亨土村与香格里拉市上江乡良美村交界处的金沙江中,兀立着一块名为“鸡公石”的江心巨石,纳西语称“威生鲁美”,意为“雄狮般的巨石”。汉语名称源于古老传说,纳西语名称则直接取自其外形。

传说,玉龙雪山与哈巴雪山两兄弟为阻挡金沙江东流,派出子女到塔城关堵截。因玉龙公主独力难支,身体的一部分被砍后顺江漂至良美村,鸡鸣过后化作江心巨石,故得“鸡公石”之名。

从纳西文化的视角看,“威生鲁美”的命名更贴近它像狮子的天然外形,体现了纳西族先民对自然物象的直观认知。

历史上,金沙江被称“丽水”“丽江”“磨些江”,因盛产金沙得名,养育了两岸的“磨些人”(纳西族先民)。鸡公石的顶部曾建有一座观音庙,每逢春日百花盛放之际,附近的各族同胞齐聚于此。

鸡公石。

神川都督府遗址

从石鼓长江第一湾顺江北上约100千米,可到玉龙县塔城乡塔城村。唐朝军事重镇神川都督府和铁桥节度的遗址就在这里。

唐调露二年(680年),吐蕃与唐王朝争夺势力范围,在今塔城村村头的金沙江上修建铁索桥,于桥南筑铁桥城、设神川都督府。唐贞元十年(794年),南诏和吐蕃之间的铁桥战役中,吐蕃北退,南诏在铁桥城设铁桥节度,与当时的云南、拓东、永昌、宁北、镇西、开南、银生等节度共称“八节度”。

铁桥城兴于吐蕃时期,衰于南诏时期,今塔城村西北角的“衙口”就是其遗址。“衙口”是一块西高东低的斜坡地,面积超50亩,原是村民的集会、娱乐之处,20世纪50年代初开垦为旱地。

从地理位置、地名和实地资料考证,“衙口”就是隋唐时期神川都督府和铁桥节度旧址,理由如下。

1.地名称谓有历史意义。纳西语的“衙口”即“衙门口”,指地方行政官员的办公场所。当地不少老人称,这个“衙口”就是“衙门口”,曾经是官员办公的地方。

2.地势符合军事需求。“衙口”西高东低,西靠云岭山脉,东临金沙江,北对塔城关,南接茶马古道,易守难攻、居高临下,符合军事城堡的选址条件。

3.出土文物证明是古城。开垦田地时,当地群众不时挖到青瓦、陶器、瓷碗的碎片,表明这里曾是军事城堡,最后毁于战争。

4.有城墙遗迹。“衙口”西北面有城墙遗迹,自西延伸到北,长达数里,基部为石头,上部为土墙,背后的壕沟仍可辨认,但大部分城墙已遭破坏。

5.曾有炮楼和茶马古道。“衙口”东北的土包上曾建有炮楼,残壁上有炮眼,还遗存一条宽约两米的茶马古道。

隋唐铁桥遗址

隋唐时期,在今丽江市西北部的金沙江上,曾横卧着一座重要的铁桥——塔城铁桥。其遗址位于玉龙县塔城乡塔城村村头,与迪庆州香格里拉市上江乡木高村隔江相望。因为该地是唐朝吐蕃神川都督府所在地,此桥又名神川铁桥。

关于塔城铁桥的建造时间和建造者,至今尚无定论。一说为唐高宗调露二年(680年)吐蕃神川都督府所建;一说为隋朝大将史万岁征云南爨氏时所建;一说为南诏所建。不过,施工建造者应该是聚居在滇、川、藏交界金沙江流域的纳西族先民。这些工匠凭借高超的冶铁技术、铁器锻制工艺、丰富的架桥经验,建造了这座铁桥。

传说塔城铁桥借助天然桥墩建成。江中曾有一石如笔架般三岔竖立,纳西语称“卓怒美”,意为“桥之心”。1959年,该桥墩被航测队在清理金沙江航道时炸毁,仅在冬季江水少时才偶尔可见。“穴石锢铁”是铁桥的关键构造。过去,当地人在金沙江两岸的岩石上能看到用于固定铁链、直径约1米的圆洞,即“穴石”,可惜1988年在修筑公路时被炸毁。“锢铁”的遗迹则因时间久远被江水冲毁。

塔城铁桥不仅是军事战略要地,也是重要的民族经济贸易集市。

当时,云南丽江,四川乡城、盐源一带牛羊遍野,人们在这里交易牲畜和物资,塔城铁桥因此成为唐代各民族进行贸易的重要场所。

这里北连西藏、南通云南大理,地势险要,是民族交往走廊与兵家必争之地。吐蕃的崛起威胁到唐王朝的利益,于是,唐王朝支持南诏统一洱海地区。

但在天宝年间,南诏王阁逻凤起兵反抗唐王朝,联合吐蕃击败唐王朝的军队。此后,吐蕃在此设神川都督府,建东、西铁桥城,塔城成为各方势力博弈的焦点。

1992年8月,原丽江县政府在此建了一通古铁桥遗址碑。驻足塔城古铁桥遗址,仍能遥想其昔日的雄姿。

塔城关。

塔城关

“谁把金沙鞭石堆?塔城层叠几萦回。戍楼犹峙千峰靖,铁锁久沉一水开。此日青黎纷沃壤,当年白骨冷泉台。我生圣世不兵戈,匹马出关亦快哉。”这是古人描绘塔城关的诗。

塔城关位于玉龙县塔城村与维西县其宗村交界的山梁上,海拔约2500米,是重要关隘、兵家必争之地,有“一夫当关,万夫莫开”之势。如今,塔城关遗址尚存,坡上有清乾隆七年复修的碉堡,两侧是数里长的土战壕“小长城”。从在附近发现的唐砖可知,“小长城”应是南诏为防御吐蕃而建。

自隋朝起,诸多重要战役在此发生。如,吐蕃与南诏之战、唐王朝与地方民族的交锋、丽江木氏土司与其他势力的历次冲突等。

其西北面有达摩祖师洞,北面可见其春大桥横跨江上。此桥改善了维西、德钦、玉龙、香格里拉4县(市)的交通,增进了各族人民的友好往来。

塔城关上可以看到以上4县(市)的山水,它是进入西藏等地茶马古道的重要关口,军队、商旅、马帮皆曾从此经过。

五境水帘洞

五境水帘洞地处迪庆州香格里拉市五境乡境内金沙江畔。

水帘洞的山势、位置、洞口瀑布、洞内造型与《西游记》中的水帘洞相似,“洞中之水,冲贯于石窍之间,挂着流了出去,洞内有石房,房内有石锅、石灶、石碗等”。

水帘洞集瀑布、溶洞景观于一身。未睹瀑布,先闻其声,从半山喷出的水流沿岩洞顶飞落,绘就一幅绝美的瀑布画卷。水沫与水雾交织,水花和水珠齐跃,一片霞蔚云蒸之象。更奇妙的是,烈日当空时,半圆七色彩虹会萦绕在雾中。

水帘洞不仅造型美,面积也大,可供游人玩上一整天。这里别有洞天,最大的地方可容纳上千人。这里融山光水色于一体,神奇俊秀、壮观无比,让人心旷神怡、流连忘返。

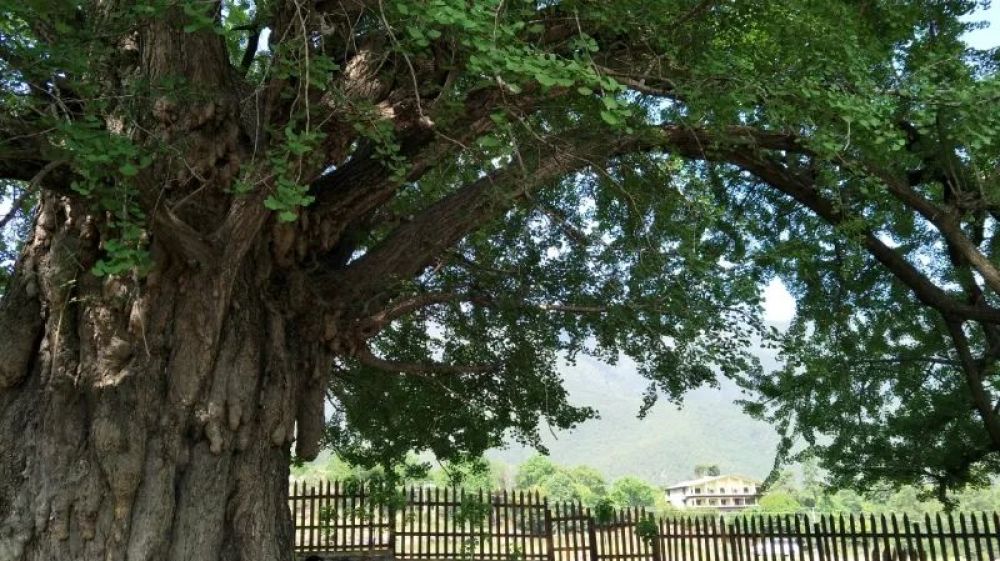

启别村古银杏树

在迪庆州维西县塔城镇启别村村头的“巨津州临西县城”遗址旁,有一棵千年银杏树至今仍枝繁叶茂。古树下曾是启别村纳西族村民的祭天场,每年正月初五起,他们会在此举行祭天仪式。

时光流转,东巴在树下主持祭天仪式的场景如腊普河水一去不返,但这棵千年银杏树依旧见证着腊普河畔的沧桑变迁,护佑着当地村民的幸福平安。

银杏树是第四纪冰川运动后遗存的古老的植物,被称为“植物活化石”,其他同类物种大多已灭绝。这棵千年银杏留存着当地人代代相传的记忆,后人怀着敬畏之心走近它,体会它传递的信息,并祈愿家庭幸福吉祥。

古银杏树。

临西县城遗址

1252年8月,忽必烈受命征伐大理国,1253年12月攻克大理国首府太和城。此后,大理国的大部分地区归顺蒙古汗国,忽必烈在云南建立各级行政机构,临西县应运而生。

至元十四年(1277年),元朝廷于原大理国西北的“极边险僻之地”罗裒间设置临西县,归丽江路巨津州(今玉龙县巨甸镇)管辖。《大元大一统志》记载了临西县设置的时间、县址、归属,因其编修时间距临西县建县很近,所记史实可信。该书还记录了包括罗裒间、塔池邑、塔扎和寨等地的情况。

罗裒间在今维西县塔城镇腊普一带,塔池邑为维西县塔城镇所在地,塔扎和寨是玉龙县塔城乡塔城村。临西县管辖范围涵盖今迪庆州香格里拉市、维西县、德钦县,以及玉龙县塔城乡。

关于临西县址,笔者作过以下考证。

1.罗裒间的特殊性。今维西县的腊普由罗裒间演变而来,腊普的最早居民为纳西族。

2.哈达村。临西县址在维西县塔城镇启别村的哈达村。从启别村往西不到千米的哈达村有古城墙遗址,当地纳西族称“衙门洛”,意为政府所在地,临西县址就在这里。

临西县被废除后,新成立的维西县县名取自“维登”之“维”与“临西”之“西”,县政府设在保和镇。

今天的维西县塔城镇即过去的临西县罗裒(腊普),地处“三江并流”世界自然遗产腹地,是滇金丝猴的家园、“勒巴艺术之乡”,旅游资源丰富。

滇金丝猴国家公园

滇金丝猴被誉为“第二国宝”,是栖息于海拔3000米以上高山暗针叶林带的“雪山精灵”。它们体型粗壮,毛厚且长,体长在51厘米到83厘米、尾长在52厘米到75厘米之间,雄性体重在15千克到17千克、雌性体重在9千克到12千克之间。

滇金丝猴的生命力顽强,长年生活在人迹罕至的地区。猴群活动范围达上百平方千米,在寒温性针叶林至针阔叶混交林中觅食。它们的小翘鼻、白里透红的面庞与厚红唇惹人喜爱。

滇金丝猴以冷杉树上的黑灰色松萝为食,但因松萝的营养价值较低,导致滇金丝猴的生育率较低。

编辑:白 浩

校对:张小秋

二审:和继贤

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。