七月的阳光洒在小厂乡大邦幸村的青石板路上,征兵宣传的喇叭声又一次在山间回荡。在这个宁静的小山村里,一个关于相邻五户,家家都有儿女相继披上戎装的热血故事,正激励着每一个心怀壮志的年轻人。

(大邦幸村的青石板路。孟吉摄)

清晨的大邦幸村,炊烟袅袅升起。院子里,老人何绍芬正擦拭着儿子和孙子的立功喜报,阳光照在喜报上,折射出耀眼的光芒。这喜报背后,是赵家两代人对祖国的忠诚与奉献。

(赵仁吉荣获的喜报。方丽霞摄)

80年代,退伍安置政策尚未推行,年轻的赵兴华怀揣着保家卫国的理想,毅然穿上军装。军营的岁月,不仅锤炼了他的体魄,更塑造了他坚韧的品格。退伍返乡后,他褪去军装,却从未褪去军人的担当。他扛起家庭的重担,用在部队学到的坚毅与责任感,照顾老人、养育子女,成为邻里乡亲口中的楷模。“在部队卫国,回乡一样能保家。”这句话,是他半生坚守的真实写照。

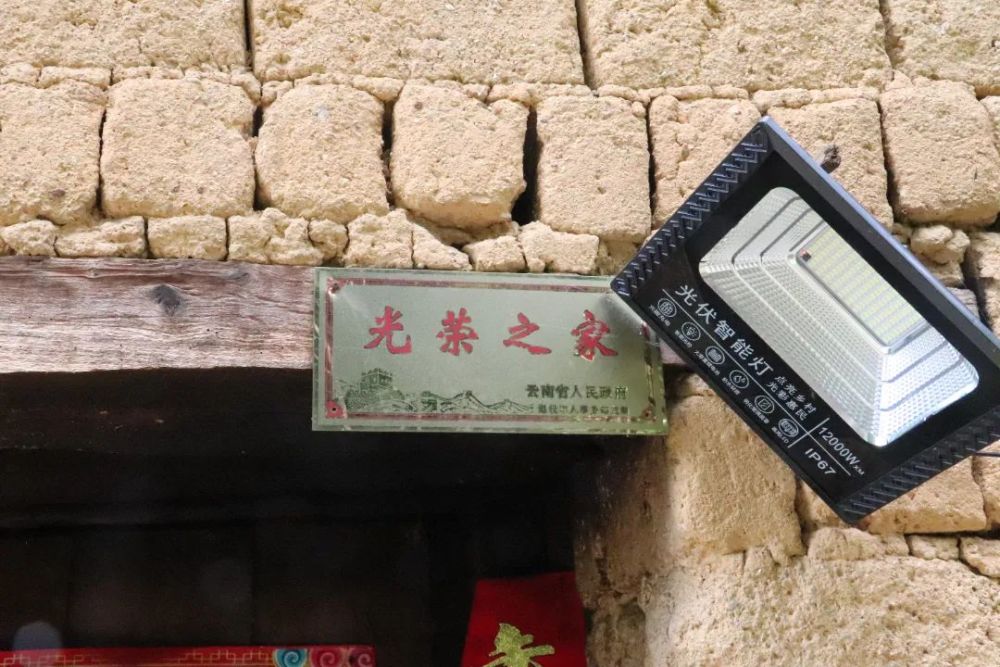

时光飞逝,赵兴华的侄子赵仁吉接过了家族的接力棒。2013年,赵仁吉带着奶奶何绍芬的嘱托,踏上了开往西藏边境的列车。十一年来,何绍芬通过视频见证着孙子的成长。视频里,孙子黝黑的脸庞和坚毅的眼神,让她既心疼又骄傲。2024年12月,当得知孙子荣获三等功时,老人激动得热泪盈眶:“一代接着一代步入军中,一代接着一代成为保家卫国的一份子,全家都光荣。”

(何绍芬家门口的“光荣之家”。方丽霞摄)

在大邦幸村,还有一户人家,用军营的磨砺改写了命运的轨迹。赵兴榜,梁河县第一批转业安置人员,如今在中共瑞丽市委党校工作。回忆起军旅生涯,他感慨万千:“当年家里条件不好,学习成绩也不突出,是部队给了我新的人生。”入伍后,他不仅减轻了家庭的经济压力,还通过学习提升了学历,拓宽了视野。作为政策红利的受益者,他鼓励堂弟赵兴胜参军入伍。

(赵兴榜入伍时的照片。赵兴榜提供)

(在赵兴榜老家,父亲赵加苍拿出赵兴榜入伍时的照片。方丽霞摄)

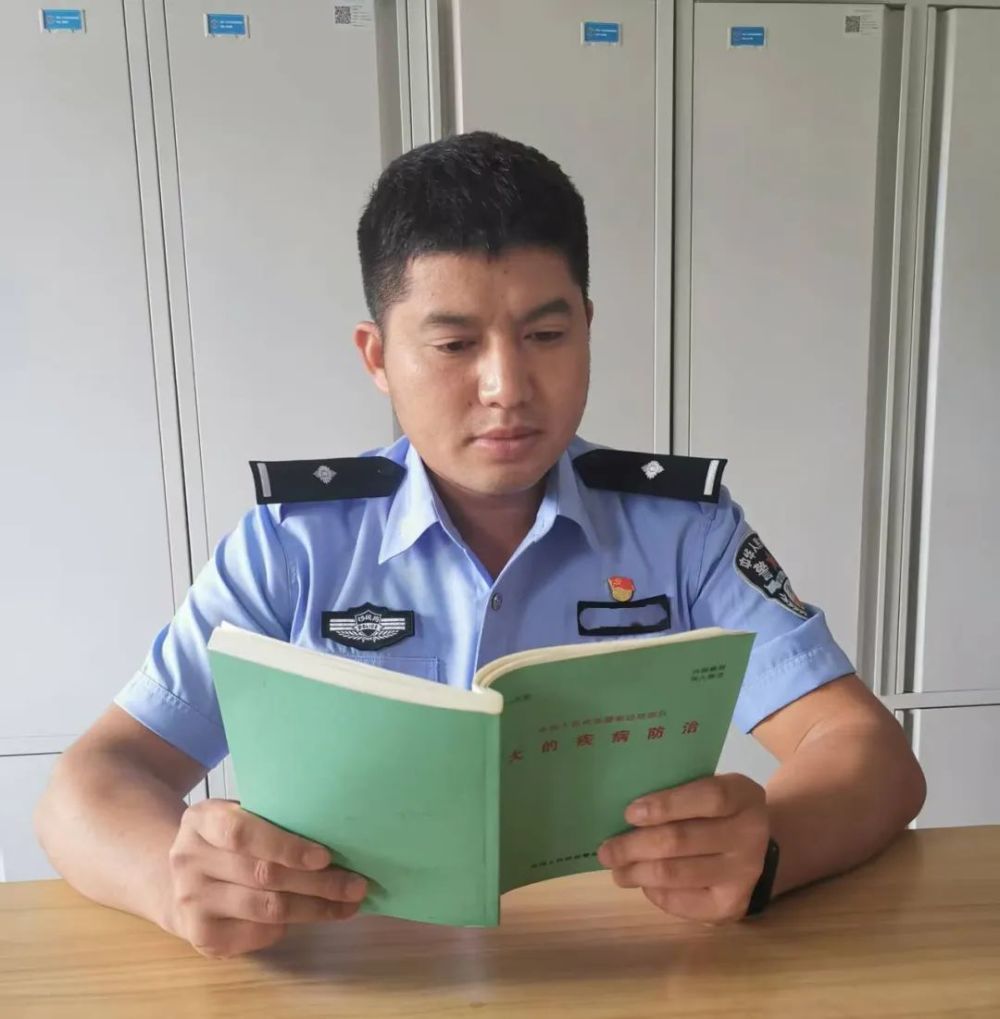

2015年9月,赵兴胜带着家人的期望走进军营。他把部队当作成长的摇篮,刻苦学习、努力工作。2018年,在面向退伍军人的定向招录中,他脱颖而出,成为西双版纳边境管理支队的一名移民管理警察。“参军入伍,就像推开了一扇通往新世界的大门。”赵兴胜说,“党和国家不仅给予我思想的淬炼与精神的洗礼,更让我在军营里充实了知识储备。”

(赵兴胜参加工作后的照片。赵兴胜提供)

在这个充满阳刚之气的故事里,还有一抹温柔而坚定的色彩——杨如月,大邦幸村唯一的女退伍军人。儿时的她,就梦想着穿上军装,保家卫国。2012年,还是大一学生的她,被村里的征兵宣传深深触动。在退伍军人大伯杨文明的鼓励下,她经过层层选拔,终于如愿以偿。

如今,在芒市的一家百货店里,杨如月用在部队培养出的吃苦耐劳精神和积极向上的心态,经营着自己的小生意。“那段军旅岁月,是我人生中最宝贵的财富。如果没有入伍,我一定会后悔一辈子。”她说。

(杨如月退伍时的照片。杨如月提供)

在大邦幸村的阡陌小巷间,五户人家的军旅故事,是一首献给家国的动人长诗。这里面,有母亲目送孩子奔赴远方时湿润的眼眶,有年轻人在军营淬炼成长的蜕变,更有千万个普通家庭对“家国一体”最朴素的理解。

他们用实际行动证明,爱国的情怀不分大小,报国的担当代代相传。从烟火灶台到家国山河,从乡村小院到强军征程,正是无数这样平凡家庭的奉献与坚守,共同构筑起了祖国坚不可摧的钢铁长城。

当征兵的号角再次响起,大邦幸村的故事,正激励着更多年轻人,踏上保家卫国的征程,续写属于他们的热血篇章。

来源:梁河县融媒体中心

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。