近日,中国社会科学院大学马克思主义学院博士生调研团赴石林县圭山镇糯黑村开展调研工作,深入了解当前糯黑村将优秀传统文化融入文明乡风建设的特色做法。通过与村民及相关工作人员的深入交流,调研团四分队全面学习了糯黑村依托民族文化资源、建设美丽家园的宝贵经验,切身感受到彝族文化在当地培育文明乡风中发挥的重要作用。

此行,调研团旨在探寻这座拥有六百年历史的“石头古寨”如何让沉默的石头“开口说话”,让古老的文化“焕发生机”,生动书写优秀传统文化赋能乡村振兴的崭新篇章。

彝家人脚下的石板

踏出六百年的生活纹路

清晨的阳光穿透薄雾,洒在糯黑村层层叠叠的石板房上,勾勒出一幅静谧古朴的山村画卷。糯黑村始建于明朝洪武年间,距今已有600余年的悠久历史,是一个以彝族撒尼人为主的传统村落,1054位村民中,彝族人口占比高达99.8%。在这片古老的土地上,每一块石头仿佛都在低语,诉说着传统村落的历史记忆。

“糯黑”为彝语地名,“糯”意为猿猴,“黑”代表水塘,寓意着此地曾是猴子戏水的地方。走进糯黑村,仿佛踏入了一个石头的世界。这里的住房多以石板为墙,村民们就地取材,将山上开采的层石垒砌成房屋与道路,建造出一座风格独特的“石头寨”。层层叠叠的青石色泽不一,或古朴厚重,或斑驳沧桑,无声诉说着岁月流转与撒尼人的生活变迁。因此,糯黑村也赢得了”石头凝固成的村寨”“石中精灵”等美誉,吸引着众多画家、摄影家及旅游爱好者前来探访,一年四季皆有艺术创作者驻足采风,络绎不绝。

“石头在这里不仅仅只是建筑材料,更承载着当地彝家人跨越数百年的历史记忆。”这些沉默的石头见证了糯黑村从传统农耕村落迈向农文旅融合发展的历程,见证了一个古村落蝶变为全国示范的奋进足迹。近年来,糯黑村先后获得全国乡村旅游重点村、中国传统村落、国家级生态村、全国少数民族旅游村寨、全国文明村、云南省学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地、云南省第一批民族团结进步示范村等称号,一块块“金字招牌”不仅是肯定,更彰显出“画里糯黑 青石古寨 撒尼人家”的独特魅力与蓬勃生机。如今,这座古老的村寨正焕发出崭新活力,吸引着越来越多的人走进这里,探寻那一块块石头背后的文化密码。

彝风不老

传统始终在彝家人的日常中“活”着

在糯黑村青石垒砌的老屋里,糯黑村党总支书记李林向调研团介绍:“毕摩在彝族社会生活中发挥着重要作用,是彝族传统文化的继承者和传承者。”言语中透着一份由衷的敬重。在他的讲述中,毕摩这一特殊群体的形象渐渐清晰。他们是国家非物质文化遗产代表性传承人,是彝族博大精深文化的集大成者,是彝族社会中的“高级知识分子”。毕摩的职责繁多复杂,主持庄严的祭祖大典,守护并编撰浩瀚的彝文典籍,运用古老的智慧与草药知识医治疾患,更重要的是继承彝族文化和传播彝族文字。“他们脑子里装的,就是彝家人的历史、哲学和生存之道。”石林县委宣传部副部长、县委文明办主任陈云补充道,“毕摩是彝族文化的‘活态百科全书’,是民族文化命脉的守护人。”

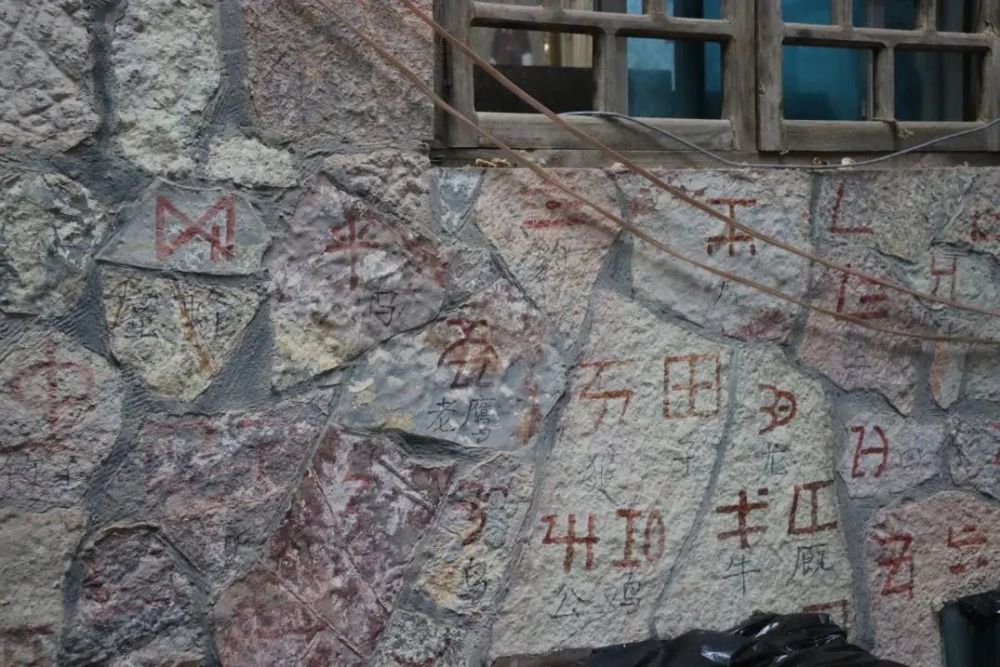

千年文脉得以延续的根基,在于彝族撒尼人世代传承的语言文字之中。撒尼人使用的语言,属汉藏语系藏缅语族彝语支东南部方言撒尼土语。其文字为古彝文,是一种兼具表音与表意功能的独特文字体系。撒尼彝文共计3000字左右,经常使用的有1200余字。在糯黑村,男女老少日常以撒尼语交流,语言普及度高。但相比之下,文字的掌握则显得更为神秘而稀有。专门的彝族文字主要集中在毕摩这一群体,这种独特的传承模式,不仅赋予彝族文字以神圣与权威,也为彝族文化的延续提供了独到的支撑。

聊起村里的传统,话题自然地聚焦到神秘而庄重的“密枝节”上。作为撒尼人比较有代表性的节日,密枝节通常在每年农历冬月的第一个属鼠日开始,为期七天,其间全村停止一切农业劳动,在“密枝林”举行隆重的祭祀仪式。“到了密枝节那几天,村里的男人们会走进密枝林,那不仅是一次祭祀,更是一场集体的心灵洗礼。”糯黑村村长李和亮说,“大家会把一年来压在心头的烦恼和怨气,对着山林尽情倾诉和宣泄。”这种朴素而深刻的表达方式,既是对内心情绪的释放,也是一种源自传统的批评与自我批评。它在潜移默化中契合了糯黑村现代基层治理所倡导的自我反思与相互促进,无疑为文明乡风建设注入了优秀传统文化的深刻智慧。

“密枝林”的存在本身,也是石林彝族撒尼人民民族生态文化最鲜活的体现。林中的一草一木,皆被视为神圣不可侵犯。“这片林子是我们民族文化的一部分,对我们撒尼人来说有着非常特殊的含义”,石林县文联原常务副主席昂文强说道,“先民对自然的敬畏,早已内化成了今天我们自觉保护生态的村规民约。没人会去砍伐密枝林的树,这是刻在骨子里的规矩。”先古的自然崇拜演化为今天的生态文明,这种源自传统和信仰的生态伦理,构成了糯黑人与自然和谐共生的独特智慧。

撒尼人有四大经典歌剧,分别是《阿诗玛》《竹叶长青》《圭山彩虹》《沙囡玛》,集中展现了其深厚的歌舞传统。撒尼人常说自己“会走路就会摔跤,会说话就会唱歌。”对他们而言,歌舞不仅是一种艺术形式,更是融入血脉的生活方式和情感表达。“家里的孩子一听见大三弦或小三弦的旋律,就会自然而然地扭动起来。”糯黑村党总支书记李林打趣道。这句轻松的话语引得众人会心一笑,也让调研团切实感受到,歌舞在撒尼人生活中早已超越了表演的意义,更是一种自然流露的生命律动,是他们最本真的文化认同与文化自信。

彝绣不停

一针一线勾连起彝家人的历史

现实和未来

在圭山镇党群服务中心主任冯云春的带领下,调研团参观了糯黑彝族文化博物馆。馆内,一件件色彩明艳的彝族服饰静静陈列,靛蓝的土布上,红、黄、绿三色丝线绣出的八角花,在灯光映照下仿佛微微闪动,散发着古老民族的灵动气息。冯云春轻轻抚着展柜玻璃,深情地说道:“这些衣裳,都是撒尼人一针一线绣出来的。”话语朴实,却饱含着对传统技艺的崇高敬意。

冯云春口中的彝族撒尼刺绣,在彝语中被称作“拿窝”(音译),是撒尼人独具特色的民间艺术形式,被列入国家级非物质文化遗产保护名录。在糯黑彝族文化博物馆中,展柜里一件老年妇女的“贯头衣”格外引人注目,衣襟上密密缝绣着层层叠叠的八角花——这是撒尼人心中的吉祥图腾。另一侧,一顶年轻姑娘佩戴的花包头,两侧绣着色彩鲜艳、形态灵动的“蝴蝶”,栩栩如生,惹人驻足。顺着这些绣线勾勒出的文化脉络,调研团四分队来到了撒尼刺绣家访点,专程拜访撒尼刺绣的县级非物质文化遗产代表性传承人——曾凤芝。

曾凤芝6岁便开始跟随母亲学习彝族刺绣技艺。2013年,她正式被认定为非遗传承人,肩头多了一份沉甸甸的责任。然而在她心中,刺绣始终保持着最纯粹的本真。“什么任务不任务的”,她摆摆手,笑容里带着历经岁月的通透,“刺绣早就是我生活里的一部分了,高兴就绣两针,添点喜气;心里不痛快也绣两针,就慢慢静下来。”

据曾凤芝介绍,撒尼刺绣技法丰富多样,包含平针绣、十字针绣、套针绣、锁梗绣等十余种,精华集中展现于自己的头饰、挎包、披肩、围腰和小孩的被背。在她的小店里,各式各样的绣品琳琅满目,从色彩斑斓的挎包、精致的服饰配件到充满童趣的小孩背被,每一件都凝聚着她的心血,承载着对传统技艺的深厚热爱。这份热爱与专注,让她在日复一日的穿针引线中不断精进。谈及是否曾想放弃,她笑言:“没有,越绣越喜欢,手艺也越绣越好。”

作为非遗传承人,曾凤芝从未把技艺藏私。她不仅耐心教导儿媳刺绣,连上小学四年级的孙女也常常搬着小板凳围在她身边,有模有样地穿针引线。“外来的客人想学,我也乐意教。”这位被全村人亲切唤作“刺绣奶奶”的老人,话语朴实却掷地有声:“自己民族的文化要传下去!”这门古老的刺绣艺术,正在一代又一代的传承中焕发出新的生命力。根根彩线交织缠绕,不仅勾勒出生活的华彩,更将流淌不息的撒尼血脉密密缝进时光的经纬。一针一线,绣着过去,针尖传递,连着未来。

彝寨唱着数百年的老歌

也向世人讲述着新的彝家故事

走进糯黑村,阿诗玛文化传习所的大门总敞开着,仿佛在迎接每一个向往撒尼文化的访客。传习所所长曾绍华长期致力于阿诗玛文化的保护与传承。深谙彝族文化的他,不仅是“阿诗玛文化传承文艺队”的创始人,还担任着这支队伍的队长。他联合妻子王春花(阿曼诗娘)及村民发起组建起这支文艺队,通过收集、学习和展演撒尼古歌等方式,让那些承载着祖先智慧与民族记忆的古老旋律重新焕发新生。

曾绍华有一个朴素而深刻的理念:“在撒尼文化中,所有人都是作者”。就乐队而言,农忙时他们是耕作的能手,演出时他们是专注的艺人,在他们身上,文化不再是尘封的展品,而是奔涌于乡风民俗的生命之流。一句老调、一个故事、一段舞步,都被他们赋予了最鲜活、最持久的民间力量。正是在这共同的吟唱与舞动中,文明乡风如陈酿美酒,愈发醇厚悠长。

传习所内,还陈列着许多精美的彝族撒尼刺绣作品,曾绍华对刺绣同样有着深刻的理解。他为团队解释彝族“拿窝”的精妙之处:“我们彝族撒尼的刺绣,用一句话来说,就是‘没有绣完’。在调研团四分队好奇的目光中,他进一步解释:“聪明的绣娘总会刻意留出一片空间,不绣满。这方寸之间的留白,是留给后人的邀约与期许,更是一种谦逊的智慧。它告诉后人:这里,仍有发挥创造的余地。一针未尽的留白处,正是彝族文化开放包容、生生不息的生命力所在。”

如今,传习所的名气名声日隆,常有亚非欧等多国的外国友人专程来访。曾绍华自豪地说到:“咱们村子在国外是很出名的。他们过来购买刺绣产品,体验撒尼歌舞,欣赏大三弦演奏,开展文化交流,阿诗玛的故事,正借助这些纽带跨越山海,在更广阔的世界舞台上传唱回响。”

乡村是中华文明延续的重要基础,乡风是精神家园巩固的基石所在。从一家人守护文化,到带着全村人传承,再到让文化走出大山、走向世界,这正是文明乡风最好的模样。它生动诠释了传统如何在守护中新生,在共享中壮大,最终走向现代。正如调研团成员郑清元所感叹:“糯黑村的文明乡风,深深扎根于传统文化的沃土,更生长于那份代代相传的执着坚守。”而这片土地上的文化传承,就像村里的石板路,一块接一块,方能走得更远。

调研结束时,夕阳为糯黑村的石板房镀上了一层金边。回望这座古寨,从毕摩守护的文化根脉,到密枝林承载的生态智慧,从曾凤芝指尖的刺绣传承,到阿诗玛文化的保护传播,撒尼人以“像斗牛不服输、像火把有激情、像绣花针求精细、像石头作风硬”的石林精神,在青石板上写下了文明乡风建设的生动答卷。我们坚信着,这份深植于沃土的文化自觉与文化自信,如同村中蜿蜒坚实的石板路,必将引领糯黑村在乡村振兴的道路上行稳致远;这份流淌在血脉中的石林精神,也必将激励更多乡村在赓续文脉、建设家园的征途上,书写下属于自己的、充满活力与希望的崭新篇章。

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。