“这里就是1996年我来到丽江采访‘2·3’大地震时拍摄的场景,远处的山峰没有改变,但是后面的楼房却‘长’高了。”

这几天,中国摄影家协会理事、上海市文联副主席、上海市摄影家协会主席王杰时隔近30年后,再次来到丽江古城、玉龙雪山、红太阳广场、古城区金山街道等地的大街小巷、乡村田间,寻觅当年拍摄的抗震救灾场景,用镜头记录下自己眼中难忘而又热烈的丽江影像。

王杰(右一)在红太阳广场开展摄影采风创作活动,并和市民交谈。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

王杰,1960年生,曾任上海报业集团新闻晨报摄影部主任。1996年参加丽江7.0级地震采访报道,并在上海美术馆举办《丽江“2·3”大地震》纪实摄影展。2003年荣获中宣部、中华全国新闻工作者协会授予的“全国新闻界抗击‘非典’优秀记者”荣誉称号。摄影作品曾多次入选全国摄影艺术展览。

——“希望通过重返故地拍摄图片来反映丽江巨变”

“怀念过去,是为了更好的未来。”在古城区金山街道,王杰抑制不住激动的心情,一边用手比划一边说,“当年我就是在这里拍摄的照片,当时后面没有建筑,这一切好像就是在昨天发生的。”

王杰在红太阳广场开展摄影采风活动。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

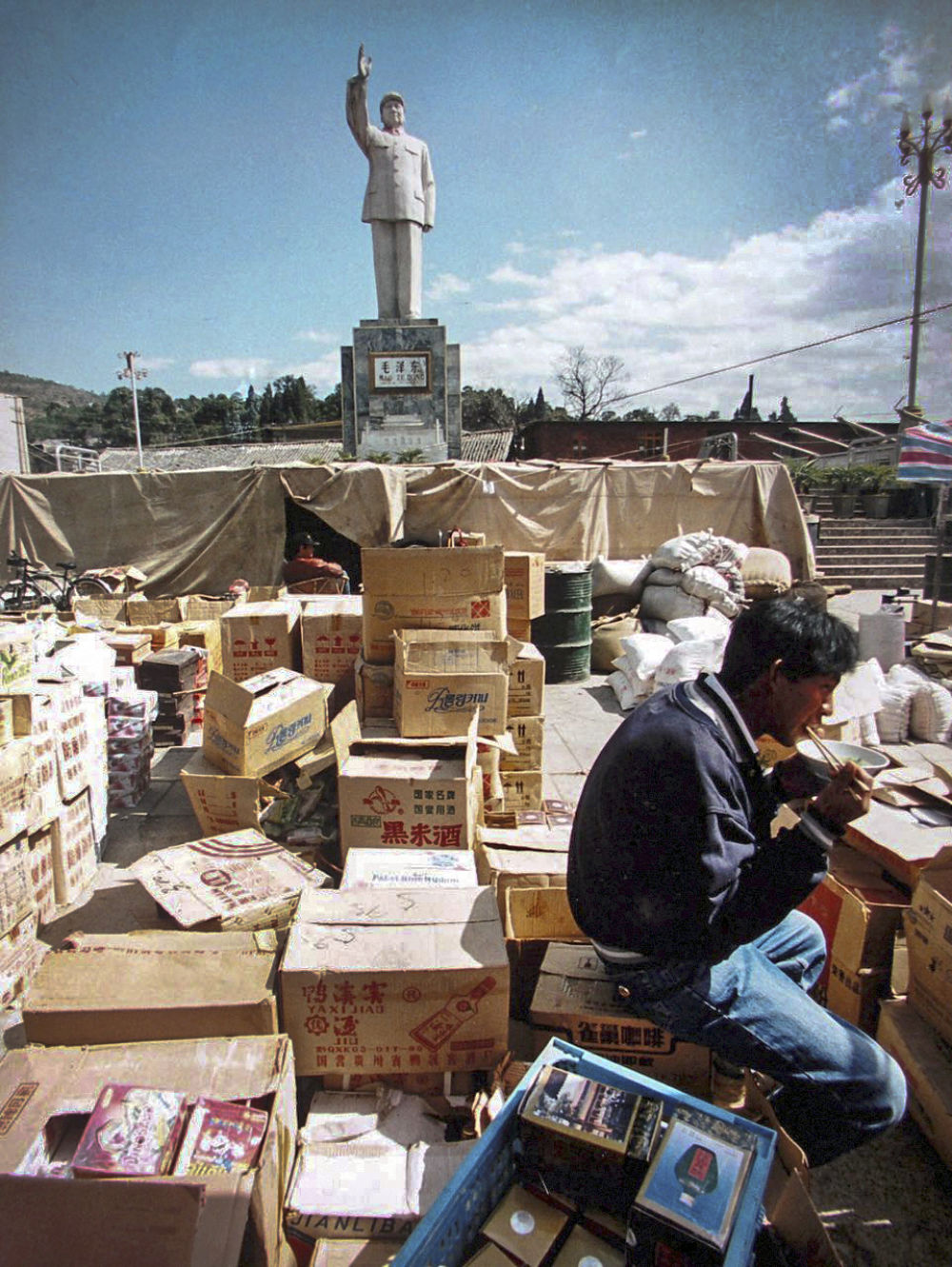

“1996年,丽江7.0级大地震发生之后,我第一时间奔赴现场采访报道。那是我一生都难以忘怀的场景,我目睹了灾难现场的断壁残垣、满目疮痍。也亲身体验到了丽江各族群众在灾难中升腾起来的勇气与力量,尽管他们承受着失去家园、失去亲人的巨大悲痛,然而当他们从废墟中爬起来时,第一个信念是:人还在,就有希望!倒了重建!”在红太阳广场,王杰在接受记者专访时说,“回到上海后,我在上海美术馆举办《丽江“2·3”大地震》纪实摄影展,当时引起了很大的反响,大家都被丽江各族人民的坚强和勇敢所打动。”

“当时摆满了救灾物资的红太阳广场给我留下了深刻的印象。延续上一次的拍摄,我想把作品拍得更加丰富和完整。”王杰顿了顿,眼中满是深情,继续说道,“对于丽江这片土地,我怀有无比深厚的喜爱和怀念。今天拿着曾经拍摄的照片,重返故地,将照片和现实的景色重叠重新拍照,在镜头里,那人,那景,那心情,都回来了。希望通过重返故地拍摄图片来反映丽江的巨变。”

王杰在玉龙山下开展摄影采风活动。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

在王杰眼中,丽江是一个历史韵味与现代魅力交织的城市。“30年前我来丽江采访,当时交通不便,如今动车通达,公共交通越来越完善,去哪都很方便。可以说,丽江城市变化很大,人民群众的生活越来越好,越来越幸福。”

云南省摄影家协会主席鲍利辉说,王杰老师手中持有30年前丽江地震时拍摄的珍贵照片。如今,他重返丽江,沿着记忆的脉络,寻觅曾经拍摄的同一处场景,再次按下快门。这样的举动,无疑为打造一场极具魅力的展览提供了绝佳素材。此次到丽江拍摄采风的影像将以新旧照片的对比呈现,生动地勾勒出岁月的变迁,充满故事感的同时,彰显着浓厚的时代感,定能让观者在时光的交错中,感受到丽江这座城市的发展与坚韧。同时,也希望丽江的摄影人用更加灵动鲜活的镜头,记录时代的沧桑变迁;用饱含温情的影像,传递世间的真挚情感。

——“做一名不后悔的摄影记者”

“新闻摄影是连接过去与未来,沟通不同文化的桥梁。”在王杰看来,新闻摄影之所以能够触动人心,往往源于摄影师对拍摄对象的深切关怀,“新闻摄影不仅仅是一种记录,更是一种社会责任和人文关怀,它可以揭示社会问题,激发人们对生活和人性的思考。”

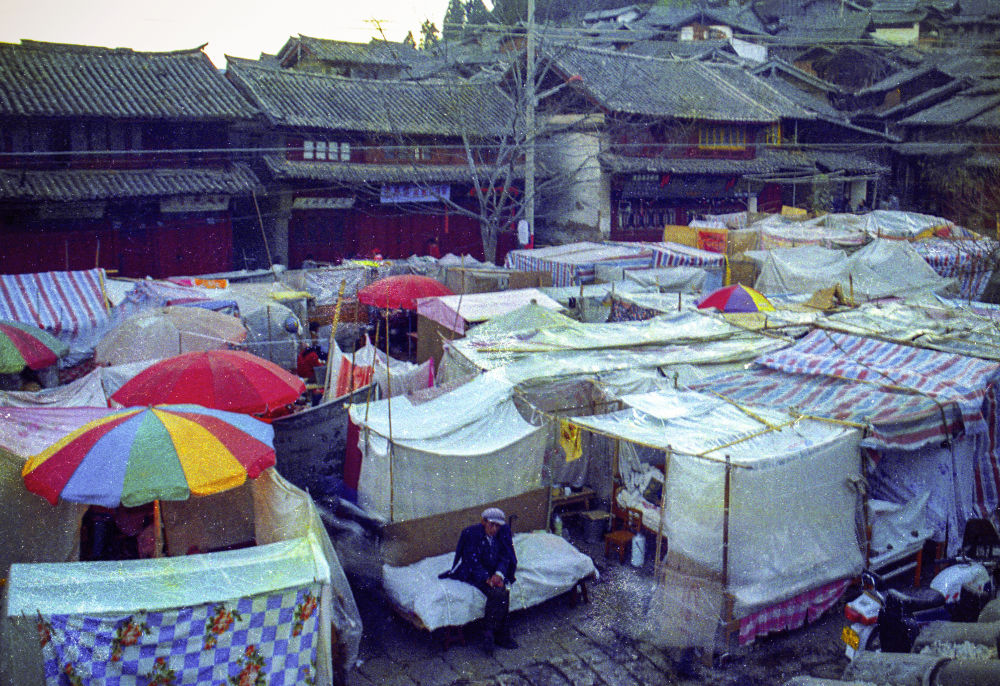

丽江“2·3”地震时的图片。(王杰 摄)

当谈到如何拍摄优秀的摄影作品时,王杰说:“人品就是作品。摄影不只是养家糊口,更是你的人生价值。一名优秀的新闻摄影记者应该是时代的见证者、历史的记录者、文化的传播者。”

丽江“2·3”地震时的图片。(王杰 摄)

丽江“2·3”地震时的图片。(王杰 摄)

在采访中,王杰还鼓励更多的丽江摄影人要拿起相机,扎根基层、深入生活,创作出让人们“记得住、留得下、传得远”,无愧于这个时代的精品力作。

“再次来丽江,我更深刻感受到丽江人对生活的热情、热爱。此次拍摄,就是用影像的方式讲述丽江人对生活的热爱。”王杰还感慨地说道:“30年前,我在这个地方采访报道过,拍摄了大量的图片,也洒下过青春的汗水,所以我也真诚地祝福丽江人民的生活幸福安康、和和美美,祝福丽江的明天更加美好。”

记者/赵庆祖

责编/王君霞

二审/和众学

终审/和丽星

丽江市融媒体中心 出品

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。