编者按:这是一名边境民警的自述,也是一个关于“站立”的故事。伟大并不总伴随轰然巨响,更多时候,它只是日复一日把脚印钉进泥土;英雄也并非天生无畏,却总能在关键时,将“怂”字压在心底,然后牢牢把身子挺直。

作者:刘韬

“爸爸!学校国庆汇演,老师打算让我演警察!还让我问问你,你抓过坏人吗?是不是像电影里那样,‘砰砰!啪啪!’”我忍不住笑了,按住语音键:“当然抓过,你爸当了这么多年警察,啥场面没见过?”英雄?我盯着那俩字,笑还挂在脸上,心里却咯噔一下,说不出的滋味。40多岁的人了,没立过大功,没受过大奖,实在跟英雄扯不上边。但我又想写点什么。想写写我这20多年,是怎么在祖国地图上那些最边缘的小点点里,活成了孩子眼里的“英雄”。

18岁那年,我怀着英雄梦来到西南边陲云南怒江,成了怒江州公安边防支队的一名新兵。下连队后不久,上级命令我们赴一线支援。我们一路向西,盘山公路蜿蜒而上,拧成了一团麻花。军用大卡车嘶吼着一路爬坡,我们几个新兵脸色苍白,紧紧抱着车栏杆,在漫天尘土里吐得稀里哗啦。突然,前面的山仿佛被劈开一道“V”字型豁口,老兵们嚷道:“到了!风雪丫口到了!”车猛地刹停,我没抓稳,直接打了个滚,狼狈的样子逗得大家哈哈大笑。就这样,我像颗被扔进冰窖的土豆,滚到了风雪丫口哨卡。说是哨卡,其实不过几间水泥砌的矮房子,十几个兵驻守在这里。白天兵看兵,晚上数星星。最折磨人的是风。刮在脸上,像砂纸蹭皮,生疼。耳朵里灌满了风吼,班长喊口令,字刚离嘴,就被风撕碎卷走了。头回执勤,遇到一辆打滑的皮卡。我弓着身子推车,脚下是碎石路,旁边是不见底的悬崖。万念俱灰时,后腰的武装带一紧,勒得肋骨生疼。是班长!惊魂未定的我只记得他说:“这里的风有牙,会咬人。你得让它知道,你比它更硬。”丫口的风不光有力气,还有脾气。不高兴了,能连着嚎几天几夜,吵得人脑瓜疼,睡不着。

由于海拔高,经常吃的是夹生饭。种不活菜,缺菜的时候就跑到丫口下面的林子里找野菜。

老兵说,以前养过几条土狗,但没一条能待过半年的,最后都送走了。也养过猪,还没过完冬就冻死了。离开风雪丫口那天,战友们都来送我。有个老兵,姓赵,河北人。本来静默无声的队伍里,他突然扯着嗓子嚎了一句:“送战友,踏征程……”不知谁起的头,大伙都鼓起掌来。赵老兵正唱着,一口风灌进嘴里,呛得他弯下腰剧烈咳嗽,脸憋得跟茄子似的。大伙瞬间笑趴了。这风,小气,连苦中作乐的声音都要咬碎,送别的歌都不让人唱全。

2013年,我到了文山边境管理支队天保边境派出所帮助工作。天保位于老山脚下,一侧是八里河东山,另一侧是老山。到了派出所刚放下包,活儿就来了。所长说:“正好,跟咱们出个现场,弄点鲜货。”“也没啥,老乡种地时发现几个‘铁菠萝’,去给它挪个窝。”民警扒开土后,一枚地雷露了出来。

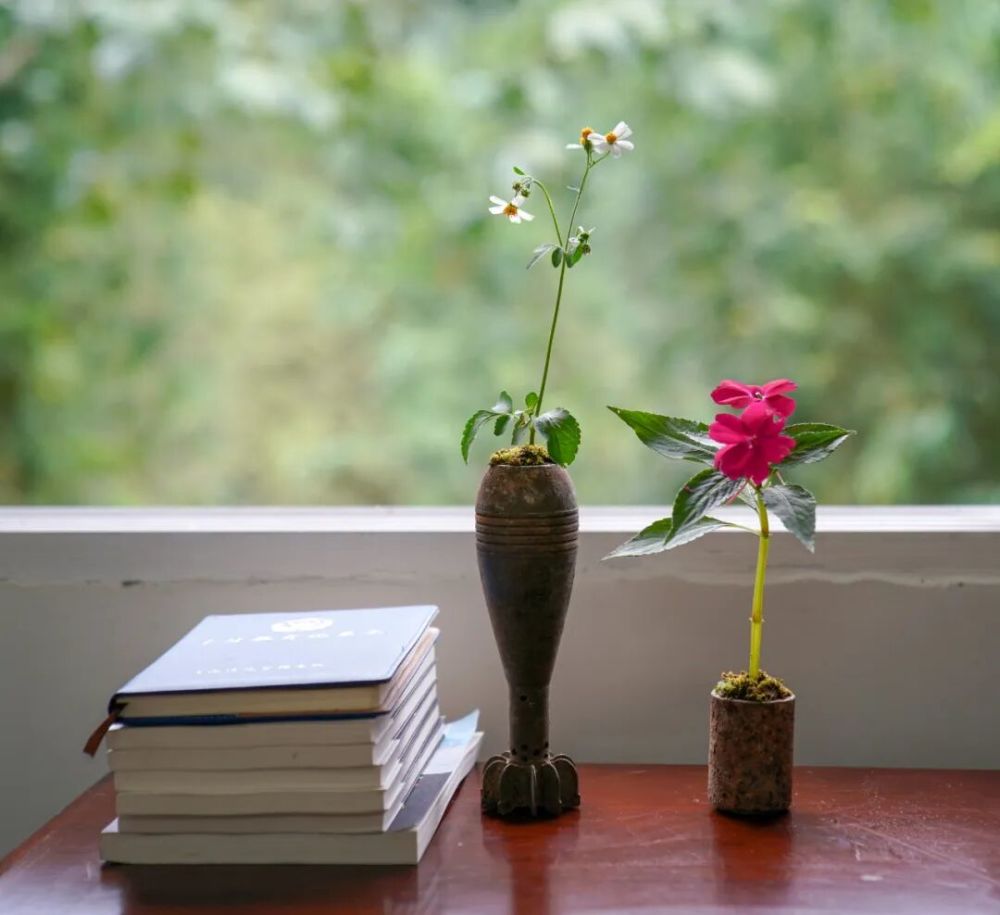

到了一片庄稼地,车停了,报警的老乡迎了上来。顺着老乡手指的方向,隐约看到前方约30米处,有两个黑不溜秋的“铁菠萝”斜埋在地里,露出半截锈迹斑斑的身子。所长他们却大步流星,我颤着声问:“你们……不怕吗?”“这玩意儿也认人。你越怵它,它越来劲。”所长回头嘿嘿一乐,旁边几个民警跟着笑。排雷时,每一秒都是煎熬,太阳烤着,恐惧攥着,我手心里的汗就没干过。处理完毕,我一屁股瘫坐在土坡上,脱掉头盔,感觉自己刚从鬼门关回来。所长拍了拍我的肩膀说:“不是我们不小心,你没看我们都是踩着地上留下的脚印过去的吗?哈哈哈……”回所后,我看到墙角一盆别致的花——花盆是用旧炮弹壳做的,里面的老山兰开得正艳。这话听得我眼睛发涩。第二天,我也鬼使神差地捡了个空弹壳,插上了小野花。所长和小李看了笑道:“哟,挺浪漫。”它见证的不是我多勇敢,而是恐惧后,对“活着”这件事,生出的那点最笨拙也最珍贵的珍惜。这珍惜,让我这个“怂包”,也敢在生死边上,笨拙地模仿出一种叫“无畏”的姿态。

2016年,我来到董干边境派出所工作,这里因“冷”而闻名。一天,我们接到求救,10里外的寨子有孩子发高烧,须连夜送医。雪中车无法通行,我们徒步赶到。轮到我背孩子时,感觉脚下的雪是活的。它承托着我的重量,指引着方向,偶尔发出“嘎吱”一声,像是在提醒哪里踩实了,哪里要小心,像一个沉默可靠的向导。就这样,深一脚浅一脚到了镇卫生院。孩子母亲哭着要给我们磕头,大家赶紧扶住她:“别谢我们,谢谢这场雪吧。是它给我们指路,是它让我们踩稳的。”雪的言语,勾起了我更早的记忆,在怒江大峡谷的独龙江深处。那时候,独龙江公路的隧道还没打通,每年有半年因大雪封山而与世隔绝。寂寞,无孔不入。有个刚毕业的年轻人,老家是重庆的,一天晚上突然跑到院子里,对着四周黑黢黢的、被雪覆盖的大山狂吼:“我——想——吃——火——锅——!麻——辣——牛——油——的!”声音在山谷里撞来撞去,传来空洞的回响。几秒钟后,远处传来“嗷呜”一声闷响,像是雪山的回应。我们愣了一下,然后爆发出阵阵笑声。那小年轻自己也挠着头傻乐,笑着笑着,眼圈红了。那晚之后,压在心口的石头轻了点。无处安放的思念和迷茫,好像被雪听着了,回应了,稀释了。

我见过红色的月。在麻栗坡烈士陵园,在董干烈士陵园,还有独龙江巴坡烈士陵园。麻栗坡烈士陵园。

夜里巡逻路过,碑上那些五角星里,能看到温柔的红月,仿佛在告诉人们,有些人永远留在了这里,就是为了你能平平安安地站在这儿。月光照亮了碑上的名字,也照亮了那些没有名字的——有的碑上,只刻着“赵同志”“王同志”……他们是谁家的孩子?来自何方?有天晚上躺在床上刷手机,家长群里老师发了几张作文照片。有我儿子一篇——《我的父亲》。看到文章开头,我的心颤了一下:“我的父亲,是一个英雄。”我盯着屏幕,反复看了很多遍。然后使劲仰头,怕有东西掉下来。一抬头,看见窗外的月。明明是一轮普通的下弦月。可那会儿我看它,仿佛周围晕开一圈七彩光环。我知道,是泪糊了眼。可我宁愿相信,那晚的月,就是七彩的。守在边关这25年,搓磨掉我所有不切实际的幻想,留下了最真实的底色:一个会怂、会怕、会想家、会愧疚、会觉得自己没出息的普通人。我曾被风砸实,被花感动,被雪指引,被月照亮,然后,长进了边境线的血肉里。在边境线上站得久了,站得习惯了,脚下的土地好像也成了我的一部分,而我,好像也成了边境线的一部分。前几天,儿子兴奋地跟我说:“爸爸!我们国庆汇演节目定了,老师让我演一个站在那里的警察!”“才不是呢!”他急吼吼地反驳,“老师说了,站在那里,什么都不用做,就是中国!”策划:宋君毅、李瑜

记者:何春好、卿珊、彭奕凯

参与报道:王宜玄、李昂、马骁驹

郑子敬、赵红飞

鸣谢:云南出入境边防检查总站

来源/“新华社”微信公众号

责编/和真羽

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。