杨振宁西南联大往事:“它是奠定我一切成就的基础”

享誉世界的物理学家杨振宁先生

10月18日在北京逝世

享年103岁

作为西南联大的杰出校友

杨振宁先生多次深情回忆联大往事

坦言“它是奠定我一切成就的基础”

1937年卢沟桥事变后

北京大学、清华大学、南开大学

南迁长沙

共同组成国立长沙临时大学

1938年,临时大学西迁昆明

更名为国立西南联合大学

当年3月

杨振宁随家人艰难辗转抵达昆明

父亲杨武之先生

任西南联大数学系教授

杨振宁进入昆华中学

(今昆明市一中)读高二

这年秋天

他以同等学力报考西南联大

在2万名考生中

以第2名的成绩被录取

他本来报考的是化学系

后来发现“物理更合口味”

入学后转入物理系就读

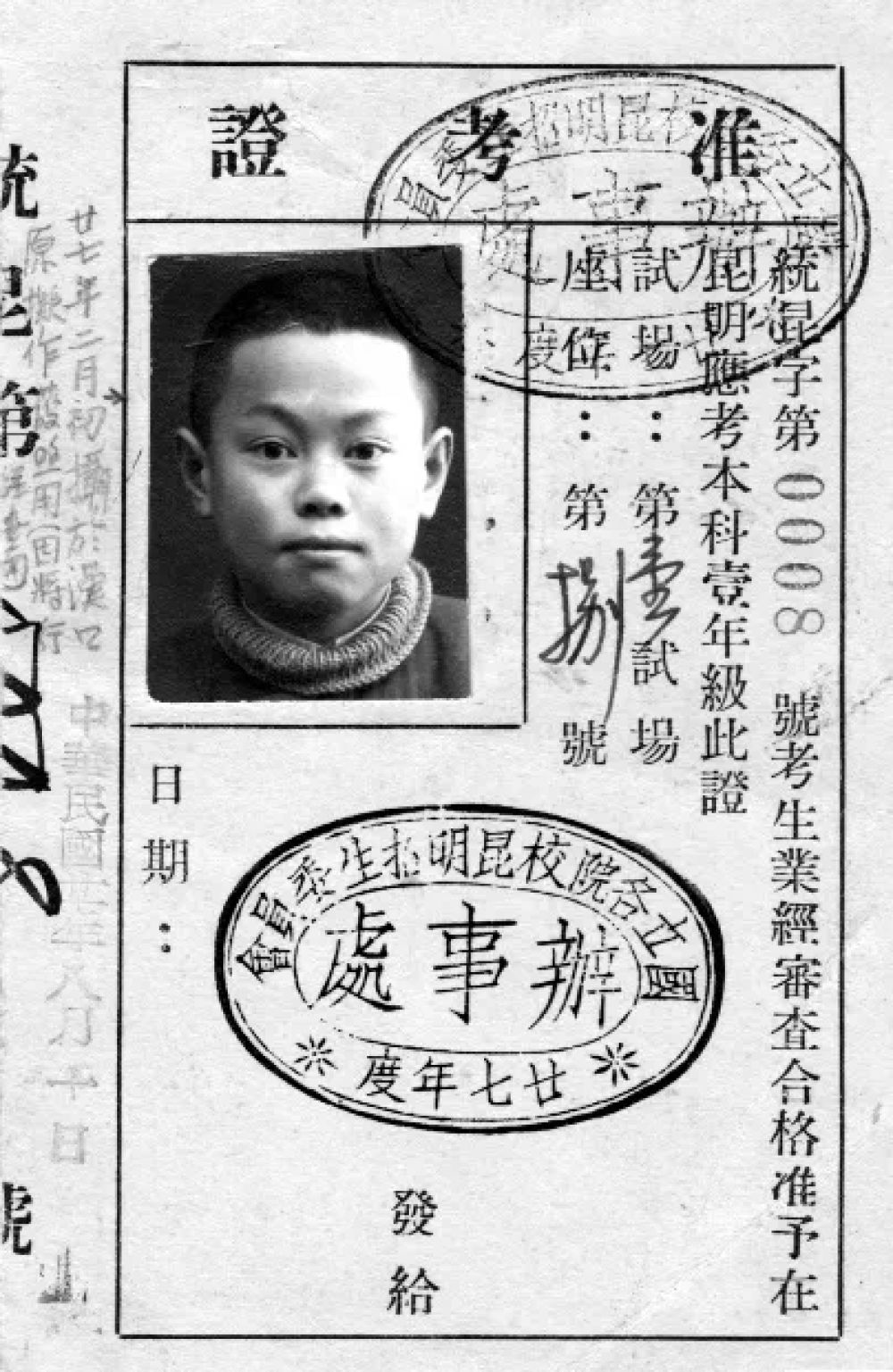

杨振宁1938年报考大学时的准考证。

抗战时期

中国大学的物质条件极为艰苦

“联大的教室是铁皮顶的房子,

下雨的时候,叮当之响不停。

地面是泥土压成的。

几年以后,满是泥坑。

窗户没有玻璃。

风吹时必须要用东西把纸张压住,

否则就会被吹掉。”

相比简陋的校舍

日军飞机的轰炸才是危险

“跑警报”成为日常生活的一部分

杨振宁和家人们也不例外

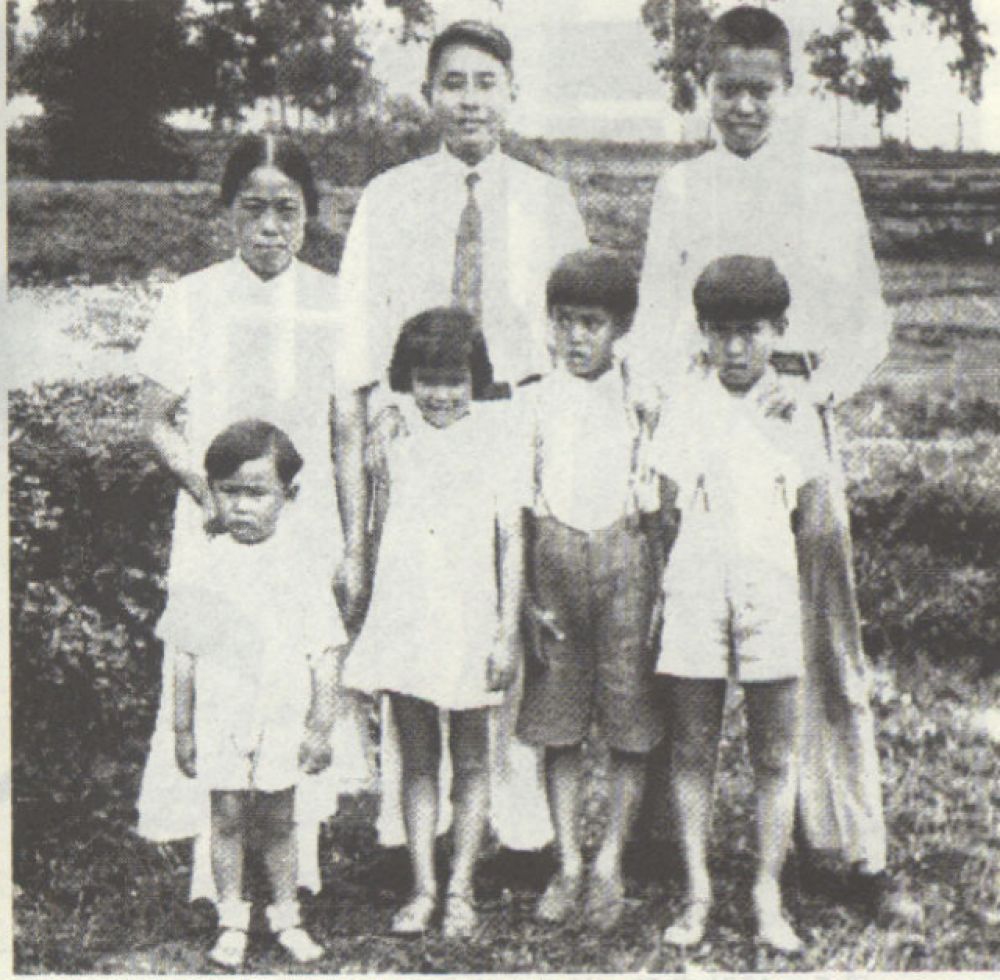

杨武之一家于昆明龙院村,后排右一为杨振宁。

有一次日机轰炸昆明

杨家租住的房子被炸弹击中

家里的一切东西都被埋起来了

万幸的是,全家人在防空洞躲过一劫

过了几天

杨振宁借了一把铁锹回去

在废墟里挖东西

挖着了一些书,他如获至宝

还有很稀奇的事情

他挖到一篮并没有破的鸡蛋

在这样一个困难的时期

在常常要“跑警报”的情况下

西南联大的学术风气

却是非常良好的

那时的教师阵容非常强大

杨振宁先生晚年犹记得

教过他大一国文的老师

有朱自清、闻一多、

罗常培、王力等先生

物理系的教师阵容也非常强

他的大一物理是跟赵忠尧先生念的

大二电磁学是跟吴有训先生念的

大二力学则是跟周培源先生念的

在联大

对杨振宁影响最深的两位教授

是吴大猷先生和王竹溪先生

他跟着吴大猷教授做学士论文

研究对称性在分子物理学中的应用

跟着王竹溪教授做硕士论文

则是统计力学领域的

“这两件事

对我一生都有决定性的影响。

我后来的工作,

主要就是在这两个领域。

……

这两个领域

在战后整个物理学的发展中

占有特别突出、重要的地位。”

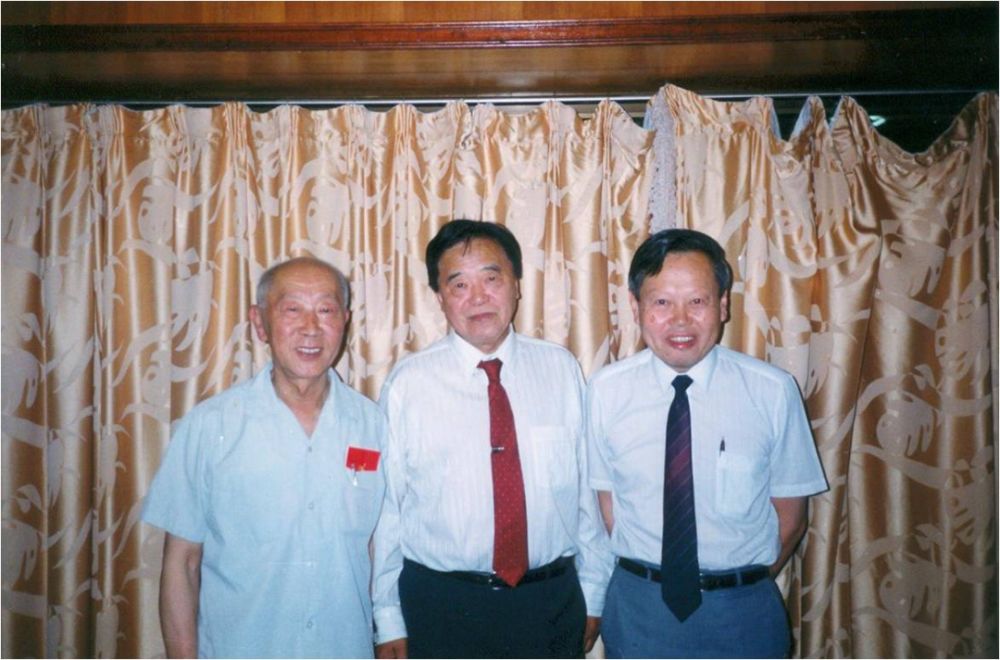

杨振宁(后排左一)、李政道与恩师吴大猷合影。

西南联大“三剑客”,左起分别是黄昆、张守廉、杨振宁。

同学之间的切磋也多有裨益

那时研究生的补助金不够用

杨振宁、黄昆、张守廉三名同学

一起到昆华中学兼职教书

三人出入相随

经常在一起高谈阔论

“讨论和争辩天下一切的一切”

被同学们称为西南联大“三剑客”

有一次他们讨论量子力学

争辩“哥本哈根的解释”是怎么回事

从茶馆一直讨论到宿舍

晚上10点熄灯后还躺在床上辩论

最后起来把蜡烛点了

翻看海森伯写的《量子论的物理原理》

看看到底搞懂了没有

这个故事三人数十年后都记忆犹新

杨振宁从中得出启示

和同学讨论是极好的学习机会

后来忆及西南联大往事时

杨振宁曾说

“我们的生活是十分简单的

喝茶时加一盘花生米

已经是一种奢侈的享受

可是我们并不觉得苦楚

我们没有更多物质上的追求和欲望

我们也不觉得颓丧

我们有着获得知识的满足和快慰

这种简单的生活

却影响了我们对物理的认识

形成了我们对物理工作的爱憎

给我们以后的研究历程奠定了基础”

作为家中长子

杨振宁求学之余早早承担起家庭责任

为鼓励四个弟妹多念书

他制定“红点规则”

谁念书好、听母亲话

做家务、不打架捣乱

就给谁记红点

一周获得三个红点的孩子就有奖励

由他骑自行车带去城里看一次电影

为贴补家用,杨振宁还外出兼职

给在昆明的部分美军官兵教中文

每周教3个小时

这种对家庭的责任感

贯穿了杨振宁一生

也体现在他对祖国科教事业的

关心和贡献中

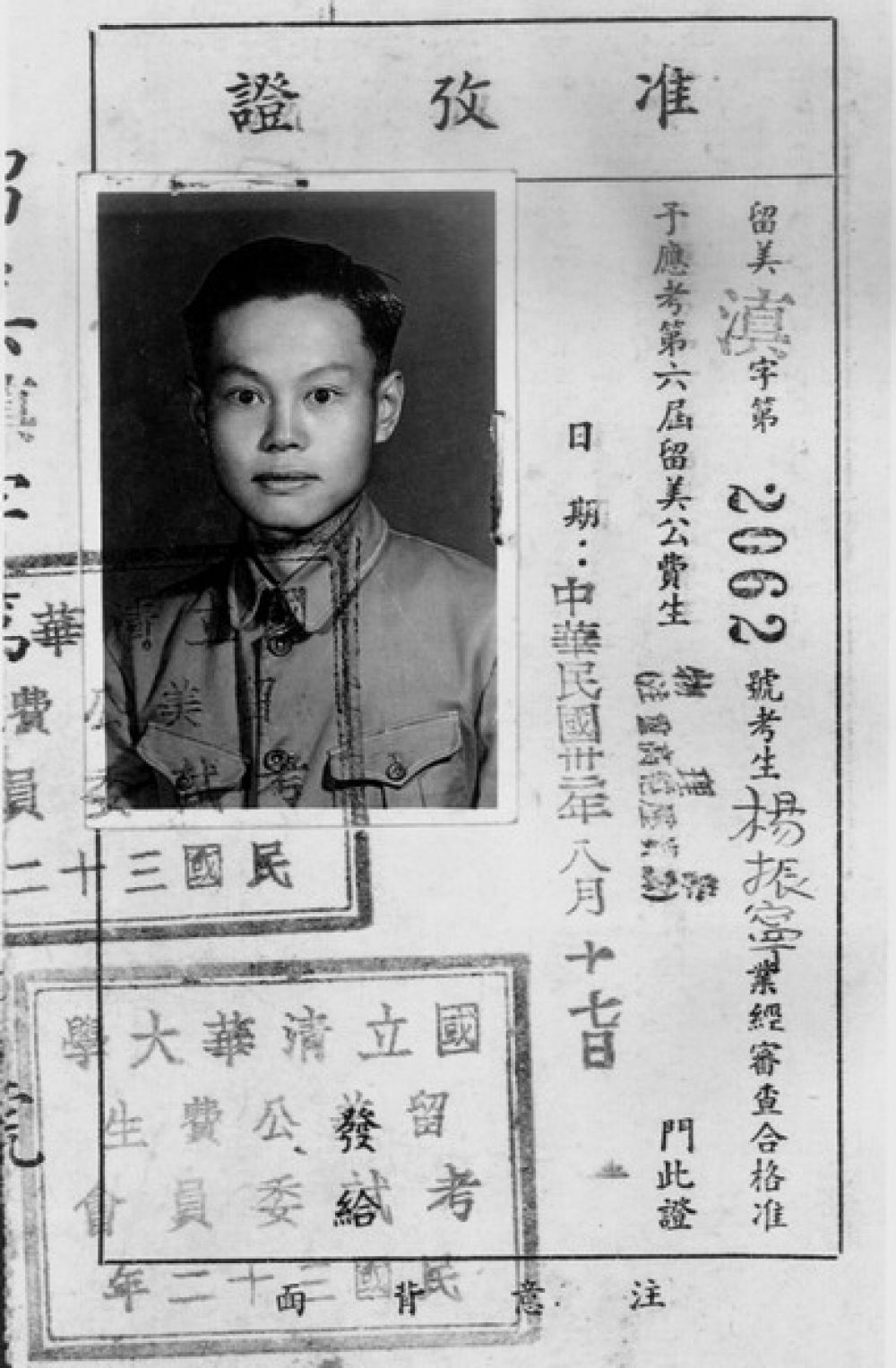

杨振宁报考第六届留美公费生的准考证。

杨振宁在西南联大前后七年

四年本科生、两年研究生

一年在联大附中教书

他说

“这七年

是我一生中非常重要的七年”

1945年

杨振宁以清华大学留美公费生的身份

赴芝加哥大学留学

1957年

杨振宁和李政道同获诺贝尔奖

他始终认为

自己一切成就的基础

来自西南联大

在昆明生活了8年

杨振宁始终对昆明怀着深厚感情

把昆明视为第二故乡

他曾多次回到母校所在地

云南师范大学

(西南联大在昆旧址)访问

晚年在回首昆明求学的这段岁月时

杨振宁深情地说

“我的基础应该说是在昆明打好的

我的基础理论是在西南联大打好的

研究方向也是在这里明确的……”

西南联大培养的家国情怀

深深影响了杨振宁的人生选择

2000年4月,杨振宁先生重返西南联大旧址。

1971年

当得知中国不再是“禁止去的国家”后

他毫不犹豫地申请回国

此后,他积极搭建中美学术交流桥梁

晚年毅然回国工作

为祖国科教事业贡献力量

2013年10月

91岁高龄的杨振宁再返昆明

参加云南师范大学“武之楼”命名

暨杨武之塑像揭幕仪式

并在西南联大校友友谊林

栽下一株国槐树

这也象征着他与这片土地

割舍不断的深情

杨振宁先生寄语云南师范大学青年学子。

那一次昆明之行

杨振宁不仅深情回忆了

联大求学岁月

还以其治学心得勉励年轻学子

“坚持直觉、开放思想,

不要放弃好想法。”

2013年杨振宁先生在云南师范大学“西南联大讲坛”发表主题演讲。

斯人已逝,风范长存

西南联大是杨振宁学术生涯的起点

他留下的科学遗产和秉持的报国精神

将激励一代代中国人

在科学道路上砥砺前行

来源/新华社云南分社

责编/李映芳

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。