在玉龙雪山脚下,玉龙县大具乡培良村委会培当村民小组,座落于一片苍翠之中。这里,曾是国家脱贫攻坚战中的一个微小坐标,也记录着无数平凡个体的命运转折。村民赵永福的故事,便是这宏大叙事中微小而又动人的一笔。他的人生轨迹,生动诠释了从困境到新生的奋斗历程,不仅描绘了一个家庭从深度贫困到安稳富足的变迁,更镌刻了“脱贫不忘党恩,致富更思回报”的深沉情怀。

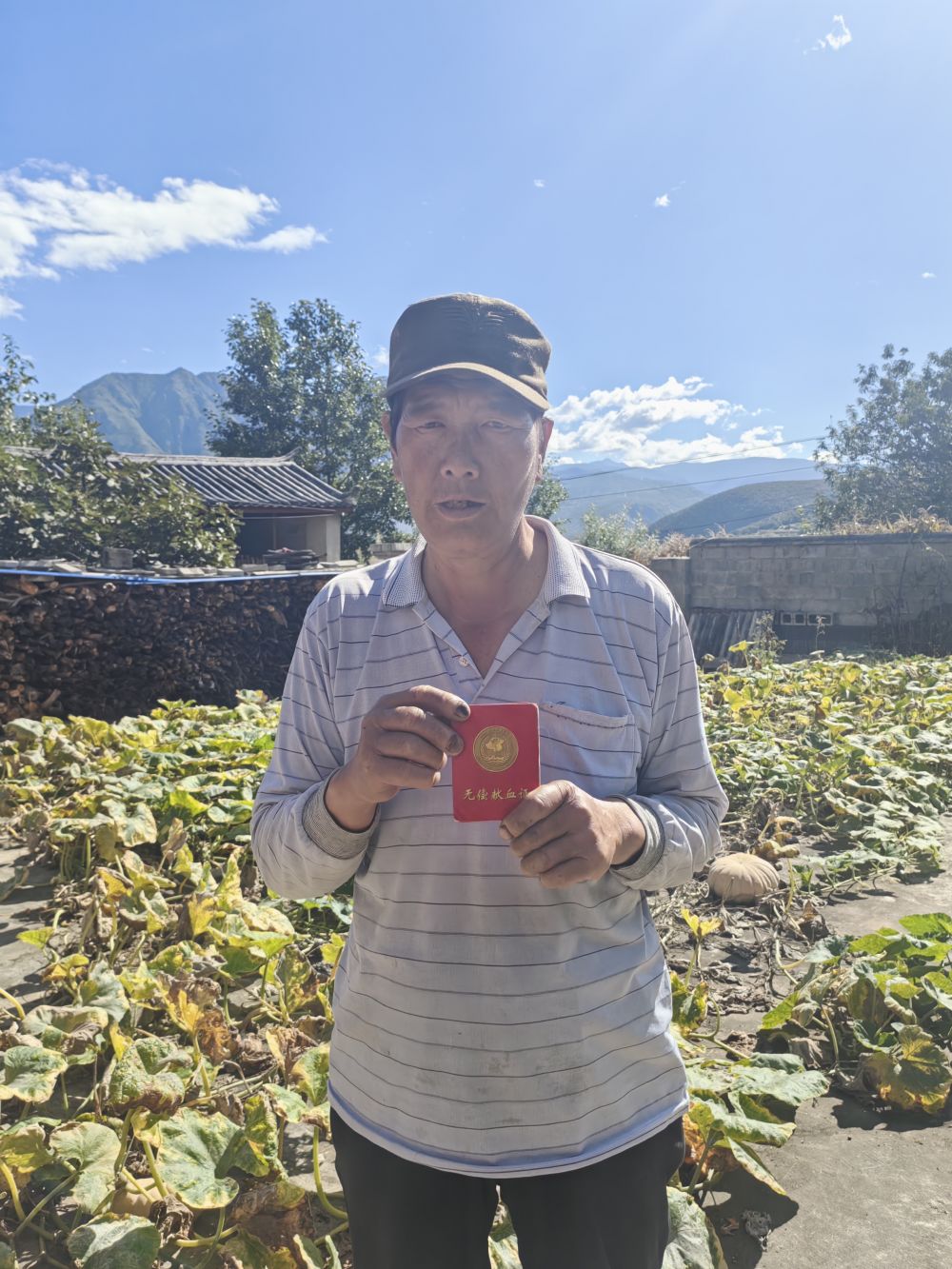

丰收的喜悦,洋溢在赵永福的脸上。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

困顿岁月:风雨飘摇中的守望

时针拨回到2013年以前,赵永福一家的生活,用他的话说是“在石头缝里刨食吃”。作为家里的顶梁柱,他却患有视力二级残疾,不仅限制了劳动能力,更在他心头压上了一块巨石。妻子则长期饱受糖尿病的折磨,药罐子成了家里最熟悉的“家具”。

那时,几亩零散的薄田是全家人唯一的指望,收成好坏全看天意。所谓的“家”,是一座年久失修的危房,每逢雨季,屋外大雨、屋内小雨。虽然政府及时将他们纳入了低保,提供了最基础的保障,但“收入低、看病贵、住不稳”三座大山,依然让这个家庭在贫困的泥潭中挣扎。每一分钱都要掰成两半花,每一次看病都伴随着一声叹息。

曙光降临:精准帮扶点亮前行之路

2013年底,赵永福一家被精准识别为建档立卡贫困户,各项扶贫政策如暖阳般照进了这个家庭。

首先是“安居”。当地政府将危房改造工程作为头等大事,迅速组织人力物力,为赵永福家修缮了房屋,加固了结构,换上了新瓦。同步进行的,还有厕所的升级改造,昔日脏臭的旱厕变成了干净卫生的冲水厕所。“这辈子从来没想过能住上这么安稳、亮堂的房子,”赵永福抚摸着崭新的墙壁,眼中泛着泪光,“心里一下子就踏实了。”

其次是“赋能”。授人以鱼,不如授人以渔。有关部门为赵永福“量身定制”了脱贫方案。考虑到他视力不便但熟悉周边山林环境,政府专门为他争取了生态护林员的公益性岗位。从此,他每天穿梭于熟悉的山林间,虽然视线模糊,但脚步坚定。这份工作不仅让他每月有了稳定的工资收入,更让他重新找到了自身的价值——“我能守护这片绿水青山了”。

此外,针对他发展产业的意愿,政府组织了农业实用技术培训,手把手教他和村民们玉米制种和牲畜养殖技术。当资金成为“拦路虎”时,扶贫小额信贷政策如及时雨般到来,解决了启动资金的问题。

最重要的是“扶志”。帮扶干部一次次上门,与他谈心,不是简单的送钱送物,而是激发他内心的斗志。“政府帮一把,自己也得往前跑。”这句话,赵永福记在了心里,也化为了行动。

奋斗新生:从“被动受助”到“主动奋斗”

在政策红利的托举和自身不懈的努力下,赵永福的生活发生了翻天覆地的变化。他利用贷款和所学技术,大力发展“种养结合”的庭院经济。如今,他家养着5头健壮的黄牛、2头肥猪,还精心种植了4亩玉米制种。这些产业,成了他家稳定增收的“绿色银行”。

2016年,赵永福一家顺利脱贫摘帽,彻底告别了贫困。数字是枯燥的,但生活是鲜活的。餐桌上有了稳定的肉食,妻子的药费不再让人发愁,银行存折上有了积蓄,更重要的是,一家人的脸上,绽放出了久违的、发自内心的笑容。他完成了从“愁收入”到“有产业”,从“被动受助”到“主动奋斗”的华丽转身。

反哺社会:朴素的善举与深沉的回馈

然而,赵永福的故事并未在“脱贫”这里画上句号,还有更令人动容的故事。他常说:“我这辈子,受了国家和社会太多的恩惠。现在日子好了,总想着能做点什么,回馈一点。”

这份回馈之心,早已有之。从2007年开始,他便主动承担起村里水管员的职责,这一干,就是17年。无论是寒冬酷暑,还是深夜凌晨,只要水管出了问题,他总第一时间扛起工具赶去维修。这份没有多少报酬的工作,他做得比谁都认真,因为他知道,这关乎全村人的吃水大事。

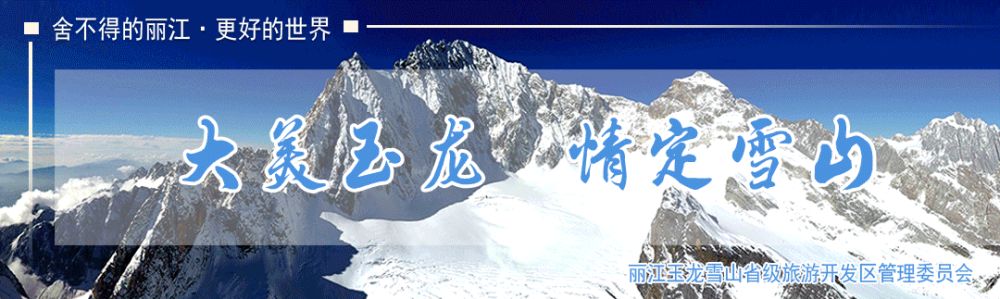

向记者分享爱心故事,赵永福展示无偿献血证。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

2015年3月,他走进无偿献血车。他说:“我眼睛不好,但血是好的,能救人就值。”同年8月,他做出了一个让所有人都为之震撼的决定——签订人体器官无偿捐献协议。当他在协议上按下手印时,神情平静而坚定。“我这辈子受了不少帮助,但能回馈社会的不多。要是以后我走了,把器官用来救人,也算是给社会最后留点价值。”这番朴实无华的话语,蕴含着感人至深的人间大爱。 这两个决定,看似平常,却是一位普通农民,在用自己所能想到的最极致的方式,向这个温暖了他的世界,表达最深切的感恩。

平凡之光:新时代的精神缩影

如今,赵永福依然每天忙碌着。清晨,他踏着露水去巡山护林;白天,他悉心照料着他的牛、猪和玉米地;闲暇时,他依然会扛起工具,去检查维护村里的水管。视力的残疾从未阻挡他奋斗和奉献的脚步,脱贫后的幸福生活,反而让他更加坚定了“奉献爱心”的信念。

他没有惊天动地的伟业,也没有豪言壮语的宣誓。但他用17年如一日的管水尽责,用一纸重于泰山的器官捐献协议,用勤恳劳动、自强不息的实际行动,诠释了责任、担当与感恩的深刻含义。

赵永福的故事,是一个家庭与命运抗争并最终获胜的励志故事。他也成为千千万万脱贫群众的代表——他们在党和政府的帮扶下站立起来,又将收获的温暖与善意传递下去,用最朴实的行动,在这片充满希望的田野上,播下爱的种子,生长出遍野的繁花。

记者/赵丽军

责编/李映芳

二审/李 桥

终审/张卫国

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。