每天连续工作10小时以上,全年无休,年薪170元。

2002年,这样一份天坑工作,就落到了马孝金的头上。那时,他刚成为云南孟连的一名咖农,拥有5亩咖啡田。一年起早贪黑忙下来,扣掉肥料、农具的成本,落到手里的利润,只有170元。

这不是马孝金一个人的困境,而是云南咖啡产业发展初期,许多咖农的共同经历。同为咖啡农的余祖贵回忆:“云南咖啡品质危机最严重的几年,身边很多人砍掉种了多年的咖啡树,改种玉米、橡胶等经济效益更高的农作物。”

那时没人会想到,等镜头快进到2025年,咖啡会彻底融入城市的肌理,成为流行在大街小巷的生活方式。它是写字楼里打工人口中的“续命燃料”,是闺蜜下午茶的约会首选,在商圈、车站、甚至社区楼下的小众咖啡馆,“没事来杯美式”成了越来越多人的生活习惯。

日益壮大的咖啡市场,悄悄转动了云南咖啡产业的齿轮,也改写了无数咖农的命运。过去,提起云南咖啡,很多人会将其视为低价劣质的代名词,而今,云南咖啡频频闯入世界视野。就在上个月,余祖贵种出的黄波旁咖啡豆,成功进驻星巴克臻选,在门店同哥伦比亚、埃塞俄比亚等传统咖啡名产区咖啡豆同柜售卖,供来自世界各地的咖啡爱好者品尝。

从一粒咖啡豆,到一杯好咖啡,再到一种生活方式,很多人对咖啡,尤其是中国咖啡的故事知之甚少。甚至不知在“成为”一粒咖啡豆之前,咖啡首先是长在树上的樱桃状果实,果皮鲜红、酸酸甜甜的。

这个秋天,我们与星巴克一同开启了咖啡溯源之旅,来到了云南普洱与咖农对话、参与咖啡生产的全过程,真正去理解什么是好咖啡,以及它如何让我们离好生活更近一点。

不妨把这篇文章当成一个coffee break,看完后,今天的你也比昨天更懂咖啡一点点。

故事的开始,

没人相信中国会有好咖啡

在上海飞往昆明的航班上,来自世界各地的乘客正在品尝一杯来自星巴克臻选的云南的黄波旁咖啡。

对普通咖啡爱好者来说,这只是一杯花果香浓郁的咖啡,但只有真正的咖啡行家才知道,当“云南”和“黄波旁”两个词同时出现,这意味着什么。

作为咖啡中的优质品种,黄波旁对生长环境和处理工艺的要求近乎苛刻。生豆的湿度需要精准控制,稍有不慎就会让风味大打折扣。为了释放层次丰富的香气,日晒处理前要先经过15到25天的发酵,过程中每天要翻两次豆控制发酵度,储藏、通风......每一步都要反复琢磨。

这套像解数学题一样严苛的流程,最终造就了如今被称作“云南咖啡天花板”的风味,但在十几年前,没人相信云南能种出这样的咖啡豆——甚至没人相信,中国能有好咖啡。

当时,人们对云南咖啡的印象是低质廉价,“难喝到让人本能抗拒”。星巴克种植者支持中心总监佟亚伦提起13年前云南咖啡的味道,至今仍忍不住皱眉:“过去不管是水洗的阿拉比卡,还是今年余祖贵种的黄波旁,想喝一杯这样的好咖啡,门都没有。”

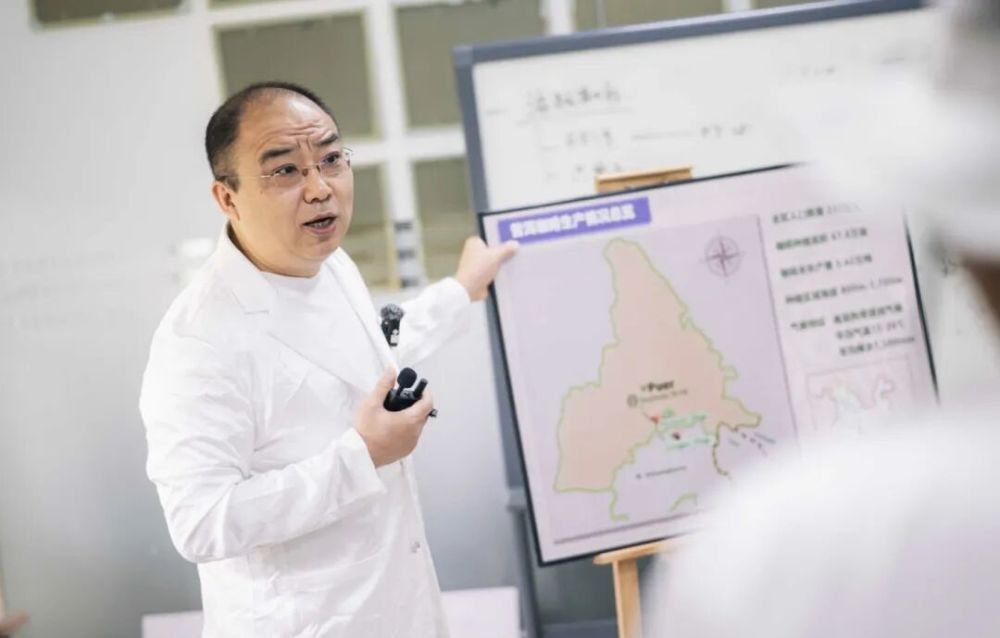

星巴克种植者支持中心总监佟亚伦

没人相信这里能诞生好咖啡。最直观的表现就是,即便咖农辛辛苦苦种出了咖啡,也没人来买。2009年,咖农马孝金把咖啡鲜果采摘下来后,买了个机器在家加工,最后苦于没有销路,只得看着铺满院子的咖啡豆打水漂。

咖农蔡晴开也在那几年迎来了他的中年危机。转行种咖啡之前,他是一名长途卡车司机,常常要开上百公里夜路。一杯速溶咖啡是他的提神利器,久而久之,他便习惯了咖啡苦中带香的味道,加上身边不少亲戚朋友在种咖啡,偶尔听他们提起“咖啡前景”,蔡晴开也动了种咖啡的心思。

为了来普洱种咖啡,他卖掉了老家的房子,却没成想到接下来要经历病虫灾害、缺水灌溉,连肥料都买不起。最困难的时候,他干脆把卡车开到了山上,和妻子住在车里。提起种咖啡的前3年,蔡晴开说:“日子比一杯特浓的意式浓缩,还要苦上100倍。”

咖农蔡晴开

在今天,种咖啡对当地人是个好生意,但在当年甚至难以维持生计。一亩咖啡给咖农带来的年收益在5000元上下,论经济收益,还不如去种橘子和苹果。屋漏偏逢连夜雨,当时的云南咖啡还遭遇着前所未有的商业豆品质危机。由于咖啡豆品质参差不齐,低质低价的标签一旦贴上,就很难撕下来,哪怕有收购商来当地买咖啡,压价也越来越狠。

有的咖农扛不住亏损,砍掉了种植多年的咖啡树,转而种其他稳收作物;有的则离开家乡外出打工,再也不提种咖啡这回事。

那可能是云南咖啡的最低潮,许多人就这样离开了牌桌。

云南,甚至中国会有好咖啡吗?面对这一问题,当时所有人、包括咬牙坚持的咖农,心里都没有答案。

“咖啡大厂”入驻云南之后

2012年的云南咖啡市场,咖啡价格低到让咖农难以接受。彼时的星巴克,正在全球范围内寻找优质咖啡产地,当目光落在云南时,它带来的不是简单的“收购”,而是对当地咖啡产业的革新。

余祖贵还记得当年第一次看到星巴克报价时的震惊,“那年外面豆子只能卖到8、9块,还在拼命压价,但星巴克报价就是13块多。”咖农马孝金听到价格也很不可思议:“反复确认价格怎么能报这么高。”

然而当他驱车12小时,从孟连赶到普洱之后才亲眼看到——星巴克种植者支持中心门口,远远望去全是等待着质量检测的咖农们,他排了整整4天队,直到收购结束,也没能把咖啡卖出去,最后硬着头皮等到第5天一早,才把咖啡豆送检。令他没想到的是,星巴克居然用高于当天期货价2块钱的价格购买了他所有的咖啡,“本以为会亏,结果反而赚了2万块,算是我的第一桶金。”

咖农马孝金

不过,咖啡生意从来不是一锤子买卖,而是建立在长期主义之上的持久合作。在收购咖啡时,星巴克的工作人员就不断向咖农强调:“想要卖出好价格,就必须坚持种好咖啡。”

这种“优质优价”的交易逻辑,是星巴克为云南咖啡市场带来的根本性改变。佟亚伦回忆早期收购时的困境:“咖啡合格率极低,只有20%,十车豆子有八车都得拒收,只能留下两车。”

他同当地咖农深入了解之后才知道:“当时,本地咖啡市场的逻辑是吃大锅饭,无论品质优劣,最终以量计价。农民要多挣钱,于是会在好的里面掺坏的。”这启发了他对星巴克在云南的下一步战略,“不仅是提高农民收入,更关键的是建立质量意识,让咖农真正明白,种好咖啡,才能赚到更多的钱。”

“优质优价”的观念口口相传后,咖农们的质量意识逐步觉醒。但大家很快遇到下一个问题:如何种出好咖啡?

在云南咖啡市场的起步阶段,种咖啡多凭经验去琢磨,卖豆子时优中选优挑一挑,就算是“精品”了。更关键的是,很多咖农一辈子和咖啡打交道,却从没喝过一杯真正的好咖啡,对于优质豆子该有什么样的花果香、什么样的风味毫无概念。

也是在此时,星巴克意识到,除了资金和意识上的支持,更重要的是授人以渔,帮咖农解决种植中的实际难题。然而,种植技术推广之路并非一帆风顺,从选种育苗、到防病防虫、施肥晾晒,每一步都像层层闯关的冒险游戏。

用今天的大厂黑话来说,种出好咖啡是有一套详细的SOP的,而最大的挑战,莫过于怎么把这些精细化的标准,和习惯了凭经验干活的本地咖农“对齐颗粒度”,星巴克咖啡种植者支持中心的运营经理孙健对此深有体会。

星巴克咖啡种植者支持中心的运营经理孙健

2012年星巴克刚进驻普洱时,“星巴克”三个字对当地咖农来说,仿佛某种外星语。孙健记得,他最开始联系咖农打电话,刚自报家门“我是星巴克的农艺师”,对方叽里呱啦一串本地话,他是一句也听不懂。

语言不通只是表象,更难的,是打破咖农的防备心。十多年前,很多咖农对外来的东西天然警惕,“毕竟以前见过太多卖假肥料的,农民被骗怕了。”为此,农艺师们主动下乡,免费教授大家如何防病防虫、提高产量,一点一点建立信任。

余祖贵一开始种黄波旁咖啡时,用当地老土话说就是 “难服侍”,于是,农艺师们就针对黄波旁的特性,推荐他种菠萝蜜、蓝花楹、香樟当咖啡遮阴树,这些树的枝叶疏密适中,既调节了光照,又能让咖啡树慢慢积累风味物质。

星巴克农艺师

为了缓解当地咖啡树施肥的问题,农艺师们还请来了国际专家,“因为普洱的土壤前些年没有注意施肥,大家伙都用酸性的尿素,所以很多农场的土壤是很酸的,后来专家过来之后,教村民用很简单的办法,每年撒石灰粉,把这个土壤酸性慢慢调到没那么强。”

和咖农们打交道的日子久了,越来越多人从“被动接受帮助”变成了“主动钻研解决问题”,咖农普凤辉就是最典型的例子。他的农场曾被灭字天牛缠上,这种害虫专门蛀食咖啡树枝干,在全世界范围内都属于难防治的虫害,一旦爆发,整片咖啡园都可能遭殃。一开始,普凤辉试过喷农药但效果甚微,天牛藏在枝干里,农药根本打不到。农艺师们知道后,帮他尝试生物防治的办法:引入一种专门寄生天牛幼虫的蜂类——肿腿蜂,“用了这个法子之后这两年天牛变少了,不过我们还在持续观察,毕竟生物防治是一个需要长期跟踪的过程。”

咖农普凤辉讲述病虫防治故事

闯过基础技术关,下一步就是帮咖农读懂市场,毕竟从“会种”到“会卖”,才算真正出师。

对大多只有小学、初中学历的咖农来说,学习和股票一样难理解的咖啡期货知识,简直是天方夜谭。“以前他们卖豆子,只知道今天能卖钱,至于为什么是这个价,完全没概念。”

跟咖农讲复杂的市场理论没用,得用他们听得懂的话聊。农艺师们有时就会把这些内容融进日常闲聊。

“去农场时随口说一句,最近国际咖啡期货的库存价跌了。咖农们就会问,这是什么意思?下次再去和他说巴西大旱了,巴西是咖啡大国,大旱会让咖啡减产。咖农又会问,那会怎么样?就可以告诉他们后面卖豆子的时候,可得注意时机。其实,跟农民打交道很简单,他们觉得有利于自己,自然就会去做。”

星巴克云南种植者支持中心

过去12年间,星巴克云南普洱的农艺师们的累计行车里程超过48万公里,平均每年行车里程相当于绕赤道一圈。在他们的帮助下,主动报名参加星巴克CP认证(咖啡种植者认证)的咖农越来越多。

与此同时,星巴克还在持续发起“共享价值”公益项目,至今已有五期,累计承诺投入资金近4500万元,覆盖云南省三十余个咖啡种植村庄,直接受益咖农超过10000名。为当地咖农提供肥料、咖啡晾晒架、烘干机等设备,引入田间传感器、无人机防霜冻等“黑科技”,帮咖农守住一年的收成。任何国际上的先进的土壤管理技术与优质抗病树种,星巴克都无偿与当地咖农共享——无论他们最后是否向星巴克出售咖啡豆。

从观念的觉醒到产业的规模化升级,云南咖啡离“好咖啡”的目标越来越近,也终于一步步撕下了 “低价劣质” 的标签。

好咖啡带来的底气:

钱、选择权、好生活

云南咖啡走上精品化道路之后,最直观的变化,就是咖农收入变多了。

“以前冬天来交货,大家清一色开着跑了十几年的皮卡,脚上踩着露趾凉鞋,裤脚沾着泥土,而现在,奔驰、宝马、霸道成了交货时的常见车型,有的咖农来卖咖啡时穿着锃亮的皮鞋,一年下来,收入能达到七八十万。”

从左依次:普凤辉、余祖贵、马孝金、蔡晴开

越来越多咖农靠种好咖啡过上了好生活,但星巴克的愿望,远不止让大家“有钱赚”。这几年,星巴克在“共享价值美丽星村”公益项目中,把更多目光投向了“咖旅融合”——结合咖啡种植与乡村旅游,同时也不断培养乡村人才、挖掘民族文化,慢慢激活当地社区的生机与活力。

这次咖啡溯源之旅中,我们参观了星巴克第五期“共享价值”公益项目,当地布朗新寨的年轻女孩王喜,向我们展示了村庄的变化。

布朗族特色簪花

“这几年,三弦演奏、簪花、陀螺比赛,这些非遗文化与咖啡产业并行生长。比如陀螺比赛,当地人也叫‘抽地牛’,是云南省国家级非物质文化遗产,原本是当地村民劳作后,休息玩耍的活动,如今作为咖旅融合体验中的一环,既能活化传统,也吸引游客,为村庄带来持续的发展动力。”

围绕咖啡产业发展和社区乡村女性经济赋能、非遗传承、乡村儿童的教育问题,星巴克还发起了“一颗豆、一本书、一匹布”公益项目。从改善生活到守护文化,再到点亮未来,星巴克用这样的方式,让云南咖啡产业的发展,带动了整个乡村社区发生美好改变。

变化同样发生在年轻人身上。以前,本地年轻人在外读书,大多会选择留在大城市打工,就算想回老家,也会因“咖啡不赚钱”的现实而放弃念想。而现在,越来越多年轻人主动回到家乡,有人用学到的知识搞起智慧农业,有人则瞄准电商风口,把 “云南好咖啡” 直接卖到消费者手里。

美丽星村一角

云南咖啡的未来还有多少种可能,没人可以预测,但可以肯定的是,如果没有这些年种植意识的觉醒与转变,没有产业升级带来的优质优价生态,没有对“好生活”持续的公益帮扶,那么今天我们提起云南咖啡,或许讲述的会是另一个故事。

云南咖啡的未来:

哀牢山上的一只白鹇鸟

2024年,云南咖啡种植面积达126.7万亩,产量14.6万吨,占全国总产量的98%以上。然而佟亚伦告诉我们:“目前云南咖啡在全世界咖啡市场中,占比不到1%。”

云南咖啡如何实现下一个突破?马孝金提到了哀牢山上的一只白鹇鸟。

对农作物种植来说,一个基本的常识是:海拔越高,昼夜温差越大,积累的糖分也就越足——咖啡也不例外。更美味的咖啡意味着要去更高的海拔,对种植技术提出了更高的要求,也正因此,近些年云南普洱许多咖农,尝试将咖啡树从1000米种到2000米,马孝金也尝试着在2500米的哀牢山山顶种植咖啡。

在云南孟连,哀牢山海拔较高,这里虽然昼夜温差大,但冬天会下霜,低温容易冻伤咖啡树,种植难度远超平原地区。马孝金咨询过许多咖啡种植专家,都说这里是不可能种出咖啡的地方,直到2022年春天,那次回老家上山探险。

“去山上玩的时候,寻着鸟叫声在附近看到一只白鹇鸟,凑近看发现它在吃红红的果子,再近点,发现竟然是一颗咖啡树。这么高海拔为什么会有咖啡树?在走访附近许多个寨子后,马孝金在龙树村一个村民家发现了一棵咖啡树。

“那棵咖啡树已经十几年了,是一位40岁跟我差不多大的村民,当年从普洱带到孟连的。他种在家里当风景树,每年咖啡结红果也不知如何处理,就砍掉又结,年复一年,咖啡树有两米多高,树干有胳膊那么粗。有人猜测哀牢山上的第一棵咖啡树,就是白鹇鸟吃了咖啡果实后,将种子带到了深山,才让咖啡树在这里扎下根来。”

这只偶然出现的白鹇鸟,让马孝金坚定了在高海拔地区种出云南咖啡的信念,这也像是云南咖啡的一个隐喻——自然的馈赠、咖农的坚守和企业的助力,让云南咖啡的故事在看似不可能里找到了可能。

今年十月,马孝金带着自己在云南孟连种出的咖啡豆,来到星巴克臻选上海烘焙工坊,同更多咖啡从业者交流学习。作为被咖啡改变命运的无数咖农之一,他或许不知道,几天前这里刚发生过热闹的一幕:来自韩国、印尼、美国的咖啡爱好者,在门店挑选咖啡豆卡上写着“China”的咖啡豆做伴手礼,而他的云南孟连咖啡豆,和余祖贵种出的黄波旁咖啡豆,被抢购一空。

甚至今年更早的时候,星巴克中国的咖啡师刘咪带着云南咖啡豆,登上了位于美国拉斯维加斯的星巴克全球咖啡赛事舞台。“世界赛允许选手自带豆子,我肯定要带云南的,它的风味有自己的特色和辨识度。”最终,这杯云南咖啡在国际赛场上,收获了众多评委的称赞,走进了全球咖啡人的视野。

星巴克中国咖啡师刘咪

云南咖啡的突围没有神话,从无人问津到被世界认可,背后是多年的沉淀与蜕变。如今,星巴克的经典浓缩基底中也加入了云南咖啡豆,这意味着我们喝到的每一杯咖啡里,都藏着云南的风味,也体现了云南咖啡的产量和质量,终于达到了行业的核心标准。

最近,星巴克与博裕投资达成了战略合作,共同开启在华新篇章,新的合作将为咖啡市场带来更广阔的可能性与想象空间,但不变的,是对一杯好咖啡的专注,以及对万千咖农美好生活的守护。

这是一粒咖啡豆的漫长旅程,也是一部关于风土与人文的史诗,哪怕从未涉足过云南的咖啡园,但在日常品味的咖啡中,那缕来自远山的花果香气,依然可以成为你与这片土地之间的温柔连结。

或许此刻,你手中的这杯美式或者拿铁,就藏着云南咖啡豆历经阳光与雨露滋养的风味,悄然见证着:“每一杯,有云南”。

【 今日话题 】

你喝过云南咖啡吗

聊聊你对云南咖啡的印象

策划丨三联.CREATIVE

微信编辑 设计排版丨田昊

作者丨田梅梅

图片来源丨星巴克中国

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。