近年来,丽江立足本地资源优势,精准施策,大力发展高原特色现代农业,涌现出一批“土专家”,带动一个个致富产业落地生根,不仅鼓起了农民群众的“钱袋子”,还探索出了一条独具特色的乡村振兴之路。

特色产业遍地开花,“土专家”成致富“领头雁”

乡村振兴,产业是关键。在丽江的广袤乡村,一批批特色产业如雨后春笋般茁壮成长,而熟悉乡土的“田秀才”“土专家”则成了推动产业发展的核心力量。

华坪县荣将镇龙头村。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

华坪县荣将镇龙头村委会十五组种植大户甘洪宾,从2019年发展芒果产业以来,将种植面积扩展至300多亩,改种市场认可度高的金煌、热农等品种,年收入从几千元增长至100万元。他深有感触地说:“不是种芒果赚钱,是种好芒果才赚钱。”甘洪宾积极组建了多个芒果技术服务群,分享种植经验与技术,并提供实时市场信息,近年来,他帮助众多种植户提升产量与品质,实现了共同增收。

芒果种植大户甘洪宾在芒果园里劳作。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

据华坪县芒果产业发展中心副主任李小立介绍,通过引进良种与推广技术,全县芒果产量与产值显著提升。在推广中,中心积极利用像甘洪宾这样的“土专家”,以通俗易懂的方式帮助农户掌握先进种植管理模式。同时,在晚熟芒果核心区——龙头村,通过乡村振兴示范点建设,配套沿河步道、民宿与餐饮,形成了“春季赏花、秋季采摘、冬季康养”的多元业态。

在宁蒗县药草坪村,22180亩苹果园成了村民的“绿色银行”。该村的苹果种植历史超过30年,是宁蒗县集中连片面积最大、品质最好的苹果种植区。2024年,全村苹果产业总产值突破6000万元,部分村组户均产值超过10万元。企业积极介入苹果产业发展,通过“公司+农户”的保底收购模式,为农产品销路上了“保险”,实现了企业与农户的双赢。

药草坪村苹果园。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

创新机制破解难题,“候鸟式用工”保就业稳增收

产业发展起来后,如何确保群众持续稳定就业增收?针对农业用工季节性强的难题,稼沃(丽江)生态农业有限公司探索出“候鸟式用工”模式。公司在玉龙县大具乡、拉市镇和太安乡等不同海拔区域布局生产基地,巧妙利用气候差异拉长产品上市期,让工人可以在不同基地间流转工作,实现了从“季节性闲置”到“全年稳定务工”的转变。

航拍稼沃(丽江)生态农业有限公司蓝莓种植基地。(供图)

“在2024年至2025年用工季,我们累计发放工资3000多万元,累计招聘务工人员超3000人次。”公司总经理贾文坦说。员工王顺兰对此深有体会:“淡季月收入在4000元至5000元,旺季能拿到5000元至6000元。”

技能培训“授人以渔”,人才振兴夯实发展根基

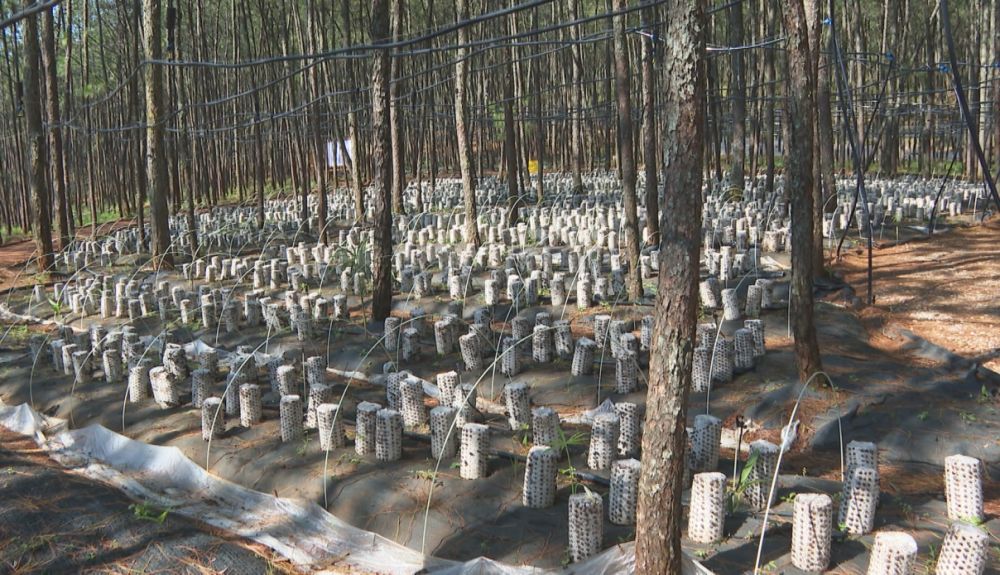

从“输血”到“造血”,技能培训是激发内生动力的关键。丽江中源绿色食品有限公司在帮扶村组脱贫摘帽后,一方面积极吸纳群众就近就业,提供稳定岗位;另一方面,无偿开展食用菌种植管理等技术培训,真正实现了“授人以渔”。截至目前,公司已累计帮扶群众3000余人。

丽江中源绿色食品有限公司林下食用菌基地一角。(丽江融媒记者 赵丽军 摄)

丽江通过“选、育、管、用”全链条培育模式,大力发掘和培养本土人才。据丽江市农业农村局保障后扶科科长王陈斌介绍,近年来,全市已累计培育农村致富带头人2045名,培育各级乡村工匠280名。这些人才共带动群众27.83万人,其中脱贫人口和监测对象7.16万人,为全市农业产业升级、带动就业、促进增收注入了强劲动力。

“十四五”以来,丽江精准施策,多措并举,打出了一套以“产业、就业、机制、资产、内力”为核心的促农增收组合拳,既解决了增收问题,又夯实了发展基础,探索出具有丽江特色的乡村振兴路径。

记者/赵丽军 通讯员/王仕昌

责编/和真羽

二审/和众学

终审/张卫国

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。