春和景明时,勐董镇的田间农机轰鸣,头戴“黄帽”的牛背鹭紧随其后,啄食昆虫。“不捉不打,它们是春耕最美的伴儿。”村民李永金的笑语里,藏着人与自然和谐共生的密码。

冬日渐暖时,葫芦湖公园迎来首批迁徙的赤麻鸭,油亮的羽毛在阳光下闪烁,与青山绿水勾勒出灵动画卷。赤麻鸭作为对生态环境极为敏感的候鸟,它们的到来,如同一张“生态合格证”,标志着这里的水质、植被和生物多样性已达到较高水平。

不久前,一只被班洪乡胶农发现的马来穿山甲,在云南南滚河国家级自然保护区被顺利放归自然。从群众主动报警到多部门联合救助,这条快速响应、专业操作的野生动物保护链条,已成为沧源佤族自治县生态治理能力现代化的一个缩影。

而在密林深处,云南南滚河国家级自然保护区传来另一则喜讯:亚洲象家族迎来了一头新生小象。监测人员通过无人机画面确认,这是2018年以来该保护区诞生的第5头小象。亚洲象β种群迎来“婴儿潮”,正是栖息地保护修复、监测预警体系完善的直接成果。

从田间鹭影到湖畔候鸟戏水,从林中象群到归野穿山甲。这四幅看似零散的生态场景,里面活跃着的生灵,正是沧源“十四五”以来生态文明建设成效最生动的注脚。

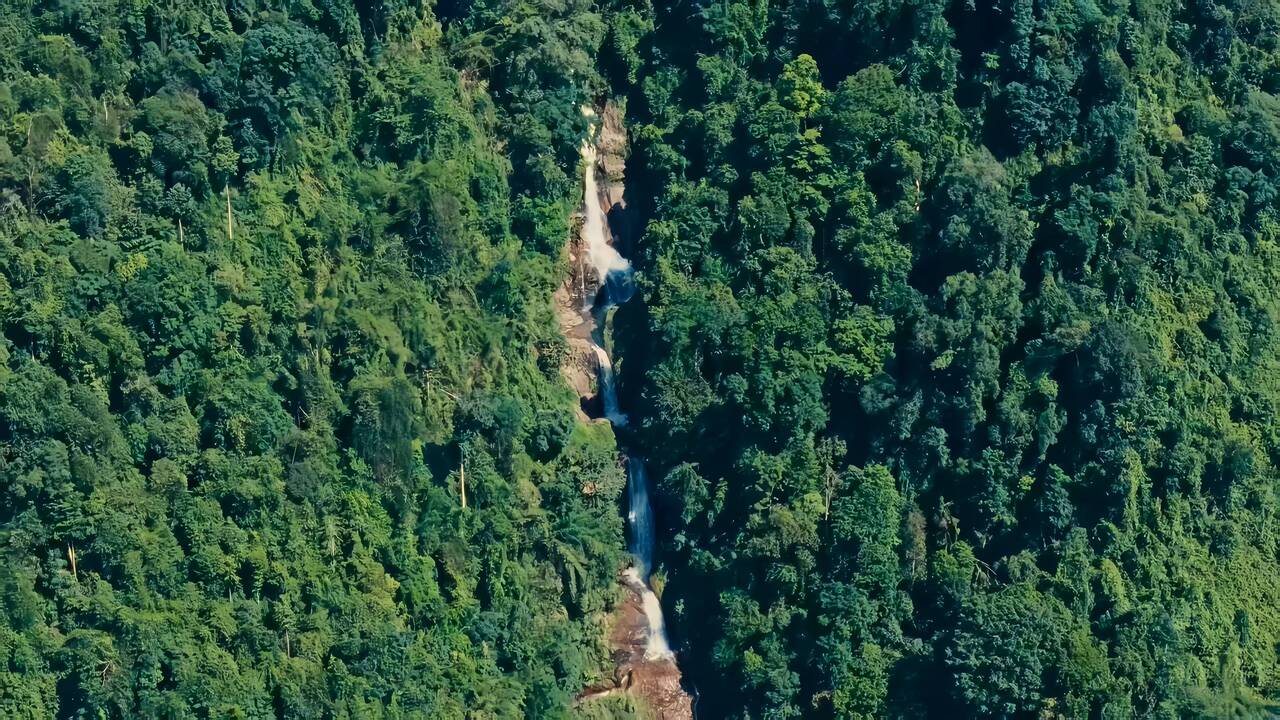

“十四五”期间,沧源河(湖)长制全面发力,森林覆盖率提升至66.68%,湿地保护率达42.93%,全域国控水体达标率100%,山清水秀的生态基底,让珍稀动植物纷纷“安家落户”。从班洪乡胶林到沧源群山,越来越多的群众成为野生动物的“守护者”,加之DNA遗传监测、红外线识别等技术的应用,国家重点保护物种受保护率实现100%。

“绿水青山就是金山银山”。五年扎实步履,沧源用一个个生动而具体的生态场景,诠释了这句话的深刻内涵。更值得关注的是沧源1166名生态护林员以山为家的坚守,是万千村民主动参与守护青山绿水的缩影,更是全县上下同心护绿的磅礴合力。

勐甘村护林员陈正明每周五次踏过的泥泞巡山路,印刻着与山林“对话”的执着;永和社区村民李丽萍家亮起的节能灯与太阳能灯,点亮了绿色低碳的生活日常;监测站里持续向好的水质和空气数据,见证着精准管护的实效,还有村民主动救助野生动物、党员带头参与人居环境整治的身影……一个个平凡场景的细微变化,共同绘就了沧源生态文明建设的宏阔画卷。

如今的沧源,荒山披上绿装,成为生态茶园、坚果基地,鲜嫩的茶叶与饱满的坚果顺着产业链变成了村民口袋里的“真金白银”;沉睡的森林资源被唤醒,通过引进技术发展林下中药材种植,实现从守护资源到经营资源的转变;生态旅游悄然兴起,游客们沿着山间步道穿行,乡村民宿、生态农庄里,村民们靠着好山好水吃上了“旅游饭”,生态红利正加速转化为高质量发展的强劲动能。

来源:沧源融媒

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。