一方是位于黄海之滨的江苏省海安县,一方是地处小凉山的宁蒗彝族自治县。两地相距数千里,却因教育牵起了一段深厚的情缘。31年来,海安县一批批支教老师先后走进小凉山,一砖一瓦垒起教育的桥梁,彻底改变了小凉山教育落后的面貌,让一个个生活在大山深处的彝家儿女走出了小凉山,成为了社会的栋梁。

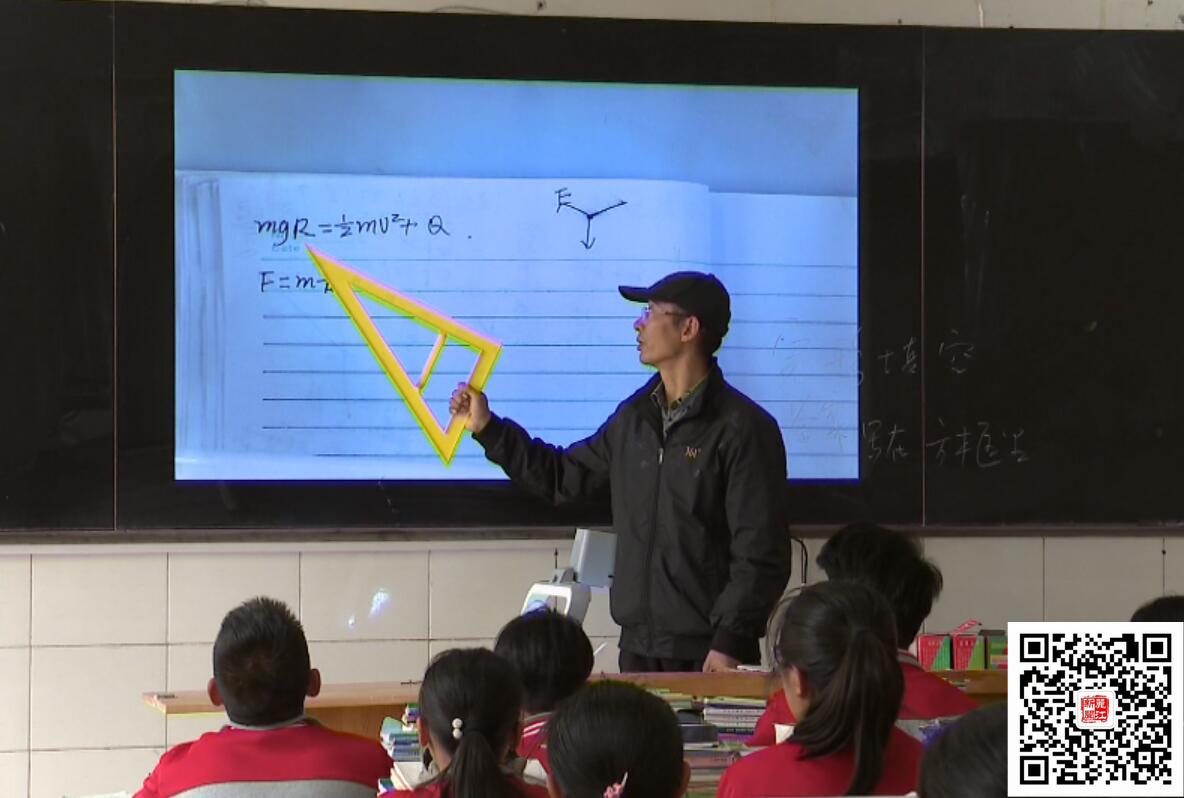

眼前这位正在给同学上课的老师叫李忠东,是来自江苏海安的一名支教老师,他带的高三毕业班即将面临高考,作为班主任的李忠东这两天更多的是在帮同学们查缺补漏,做高考的最后冲刺。

在学生眼中,李忠东老师学识渊博,教学方法灵活、不死板,最重要的是,李忠东老师不会让他们觉得高高在上,更像是指引自己探究知识的朋友。

今年已是李忠东到宁蒗支教的第六个年头。当初他也知道到宁蒗支教会有很多困难,但是作为一名教师,到最需要的地方去,也是他从教的初心。

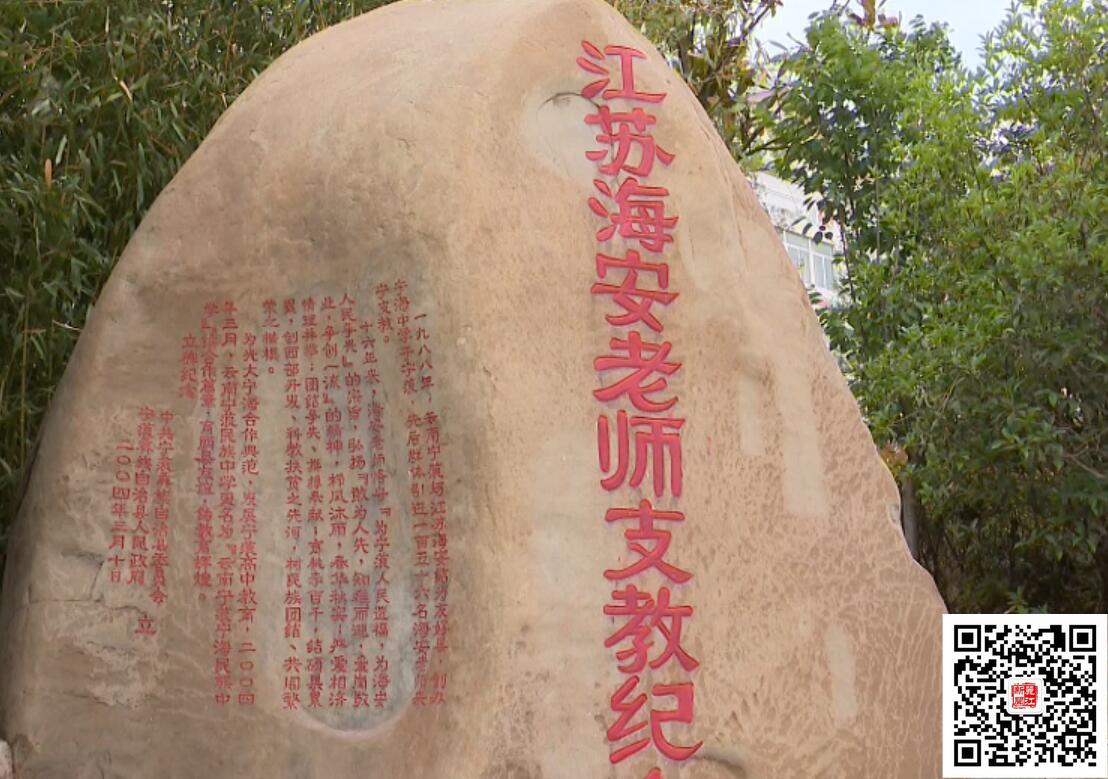

海安老师到宁蒗支教,李忠东并不是个例,为什么江苏海安的老师会来到边远落后的小凉山支教?这还得从“宁海之约”说起。1988年深感教育落后的宁蒗县与海安县签署了为期10年的《海安县与宁蒗县教育合作协定书》,这就是 “木材换人才”的“宁海之约”。

1988年8月,35名海安骨干教师来到小凉山,开启了宁海之约的先河。同年9月1日,以宁蒗、海安两县县名的第一个字命名的“宁海中学”在宁蒗县建成开学。从此,远隔千山万水的云南宁蒗和江苏海安,完成了跨越时空的牵手,也开启了宁蒗教育蝶变的之路。

“宁海模式”的成功促进了宁蒗教育的发展。目前宁蒗县中小学教育教学质量稳步上升,中考、高考成绩一直名列全市前茅。特别值得一提的是,从第8轮开始,宁海合作办学由“输血式”支教逐渐变为“造血式”支教。通过海安支教老师培训宁蒗当地的教师。教高中历史的刘毅就是海安老师一手培养起来的。

现如今,昔日“木材换人才”的宁海之约已经有了全新的注解,但不变的是一批又一批奔赴小凉山支教的海安教师,他们一棒接一棒,仍在支教的路上接续奔跑,用拳拳赤子之心,续写着宁蒗小凉山支教的新篇章。

(发稿编辑:赵奇旺 李杨 于烈鹰 )

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。