2024年8月,习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示:“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩,更好满足人民群众的美好生活需求。”今年3月19日,习近平总书记在丽江考察时,详细了解古城营建历史、纳西族民居特色和当地文化遗产保护利用等情况,要求当地处理好保护和发展的关系,让这座美丽的古城焕发新的光彩。

丽江古城。(马登科 摄)

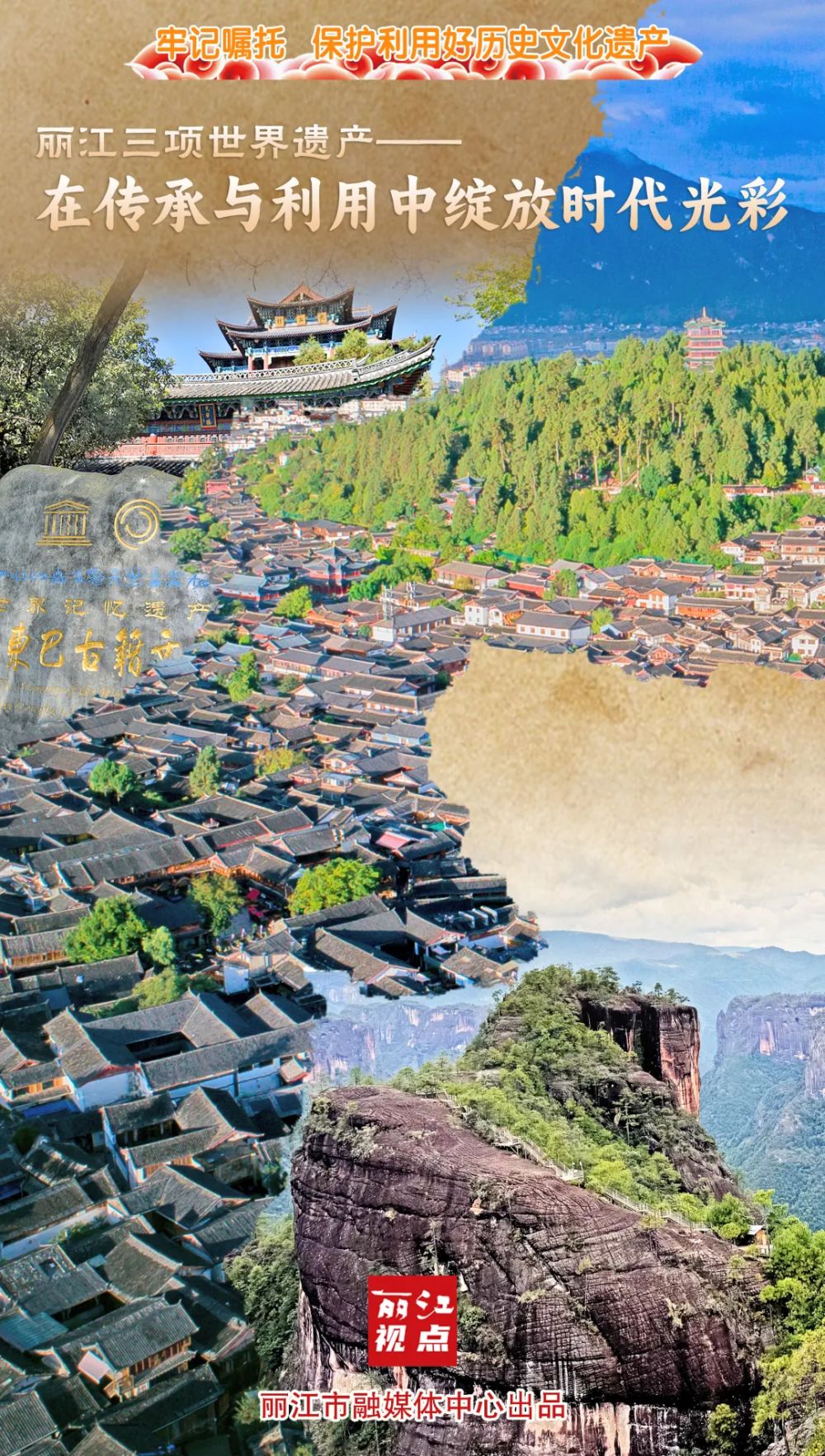

1997年12月4日,在意大利那不勒斯召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第21次全体会议上,丽江古城被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》;2003年7月,“三江并流”被列为世界自然遗产;2003年8月,纳西东巴古籍文献被列入《世界记忆遗产名录》。丽江作为拥有文化、自然、记忆三项世界遗产桂冠的城市,近年来,在遗产保护管理和可持续发展方面进行了积极而有益的探索和尝试,为让三项世界遗产在传承与利用中不断焕发时代光彩作出了不懈努力。

丽江古城是云南省首个世界文化遗产。从申遗成功至今,20多年间,丽江古城经历了艰辛却成果斐然的保护与发展历程,从昔日默默无闻的西南边陲小镇,走进国际视野,成为声名鹊起的旅游胜地。

近年来,丽江深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,在不断创新保护理念、转变管理方式、促进合理利用、实现科学发展上下功夫,努力保护古城、建设古城、发展古城、繁荣古城,把文化遗产保护与人居旅游环境的改善、民族文化品位的提升、历史文化名城内涵的丰富、古城原住居民生活质量的提高紧密结合起来,让文化遗产保护成果惠及广大群众。

据世界文化遗产丽江古城保护管理局相关负责人介绍,在保护管理发展中,丽江古城保护管理局围绕坚持依法保护,建立健全法治体系;完善管理机制,构建综合保护格局;实施系列工程,不断提升遗产环境;加强综合管控,全面保护遗产安全;加大培训交流,不断提升保护能力;提升文化内涵,推进文旅深度融合;坚持创新发展,打造智慧保护体系;增强“主人意识”,构建共建共享机制;坚持依托资源,探索创造“丽江模式”等方面,不断探索实践,形成了独特且富有成效的保护与发展模式。

航拍视角的万古楼。(朱启章 摄)

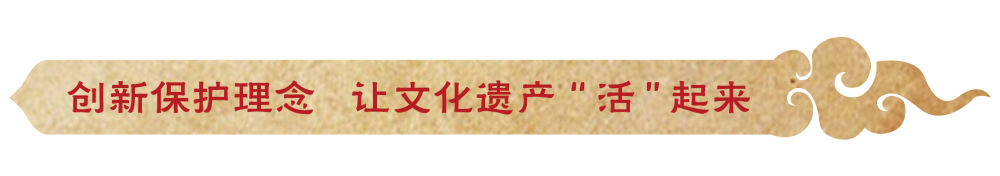

文化是丽江古城的血脉、根基和灵魂。为了让世界文化遗产“守得住”“活起来”,丽江古城的文化保护与传承朝着更加全面、系统、科学的方向推进。一方面,精心修缮,恢复特色民居、名人故居的历史原貌;另一方面,打造了纳西象形文字绘画体验馆、天地院、徐霞客纪念馆、红军长征过丽江指挥部纪念馆等各具特色的文化院落,展示东巴文化、纳西族歌舞、民族手工艺等,持续丰富和提升古城的文化内涵,让游客沉浸式感受丽江的历史文化与民族风情。

丽江古城集景区、社区、遗产于一体,至今仍有很多当地居民生活在这里。恒裕公民居博物馆原本是“阿六叔”的家,自1875年起,“阿六叔”的祖祖辈辈都生活在这里。2010年,恒裕公民居博物馆免费向社会开放,现在已成为游客体验古城活态民居文化的“打卡”地。“阿六叔”说:“房子要‘活’守,要打开,让更多游客领略古宅的原汁原味,这是我们要展现给世人的世界文化遗产魅力。”在丽江古城,还有许多像“阿六叔”这样的守护者,他们用自己的方式,让古建筑焕发新生,让传统文化薪火相传。

丽江古城一角。(赵广明 摄)

在科技飞速发展的今天,丽江古城还积极拥抱新技术,5G、物联网、大数据、人工智能等数字化技术与古城的保护工作深度融合,全力推进智慧古城建设,构建综合管理、智慧服务、智慧旅游、智慧创新等四大体系,实现景区管理和服务的智慧化、人性化。

今天的丽江古城,各民族文化相互融合、美美与共,不仅延续着古城的肌理与风貌,更赋予了其新的生机与内涵。这座始建于宋末元初的“活态遗产”,正以“绣花功夫”践行着习近平总书记的殷殷嘱托。

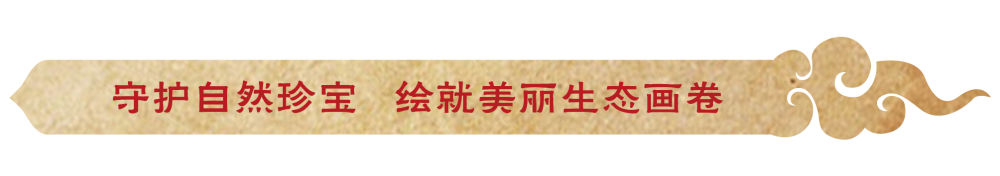

“三江并流”世界自然遗产区域,金沙江、澜沧江、怒江等3条大江在崇山峻岭中并行奔流170多公里,形成了世界上罕见的“江水并流而不交汇”的奇特自然地理景观。这里汇集了高山峡谷、雪峰冰川、高原湿地、森林草甸、淡水湖泊等自然景观,还有众多的珍稀动植物,是世界上罕见的高山地貌及其演化的代表地区,也是中国乃至全世界生物物种最丰富的地区之一。

老君山,作为世界自然遗产“三江并流”的重要组成部分,其原始森林、丹霞地貌、高山草甸与珍稀物种共同构成了独特而完整的生态体系。因此,保护好老君山,就是守护全人类珍贵的自然遗产。

据了解,在保护和开发过程中,老君山坚持“保护优先,适度开发,共管共建”的发展理念,全面实施“136”保护发展举措(即“一个核心引领”:以资源保护为核心,统领景区各项管理工作;“三个方面联动”:严格的资源保护、适度的旅游开发、和谐的社区发展;“六项措施并举”:建机制、抓规划、重保护、强管理、兴产业、树品牌),生态美、旅游强、产业优的发展格局初步呈现。

申遗成功20多年来,“三江并流”区域物种记录不断刷新,生物多样性保护工作硕果累累。以怒江金丝猴、高黎贡白眉长臂猿、大钟花、独龙江臭蛙为代表的物种不断被发现,金钱豹、亚洲金猫、云豹、小果榆物种分布记录持续更新,滇金丝猴种群数量不断增加。

壮美如画的长江第一湾。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

老君山是国家一级保护动物滇金丝猴的重要栖息地之一。据老君山保护管理局黎明管理所工作人员介绍,经过几十年如一日的保护,老君山片区滇金丝猴数量已经从180只增加到目前的近400只,甚至开始出现分群现象。

近年来,老君山保护管理局采用“政府主导、民间组织和社区共同参与”的社会公益型保护地创新模式,开展丽江老君山滇金丝猴公益保护地建设,制定“一群猴子、一片森林、一方百姓、一支队伍”的保护策略,开展科学保护、社区发展和自然教育等3大模块工作,组建了由当地村民组成的社区监测队。

自2000年开始持续开展老君山自然资源保护行动以来,老君山区域森林覆盖率保持稳定,中等质量和高质量适宜栖息地面积逐年增加。目前,金丝厂和大坪子两个猴群的数量正持续增加。

位于黑龙潭公园内的世界记忆遗产纳西东巴古籍文献馆里,每天都有来自五湖四海的游客参观东巴文化藏品,“触摸”丽江历史。馆内,一件件东巴象形文字展品在安静地记录着岁月、讲述着民族繁衍生息的故事。在动漫展示台前,游客通过参与“猜东巴文字连连看”等趣味活动,沉浸式体验东巴文化的魅力。

纳西东巴古籍文献是纳西族先民的智慧结晶,被运用于纳西族协调人与自然、人与自我、人与社会关系的各种民俗礼仪中,形成了纳西族文明的独特形态。

坐落在黑龙潭公园里的纳西东巴古籍文献馆。(丽江融媒记者 赵庆祖 摄)

“唯有让更多人了解东巴文化,这一珍贵文化瑰宝才能真正传承下去。”丽江市东巴文化研究院研究员和虹说,纳西东巴古籍文献记载了纳西族从原始社会到农耕时代的语言文字、社会风貌、宗教信仰、哲学思考、文学艺术、天文历法等,以及各民族交往交流交融的历史,是人类文明进程中不可替代的重要文献,也是世界的记忆财富与珍贵遗产。

2022年3月,世界记忆遗产纳西东巴古籍文献馆开馆。展馆分为记忆遗产馆和古籍文献馆,向市民、游客集中展示纳西东巴古籍申遗的历程和少数民族古籍研究成果。古籍文献馆采用图文、实物、绘画、动漫、音像等方式,兼顾趣味性和互动性的同时,将展、学、研、教、游融于一体,使之成为集收藏、研究、展示和体验于一体的文化空间。“我们针对展示技术和方式进行了创新,为市民和游客打造更立体、更生动的东巴文化体验。这种新颖的呈现形式激发了大家的探索热情,越来越多的人被东巴文化的魅力所吸引,主动走近、深入了解这份珍贵的记忆遗产。”和虹说。

今年“五一”假期,纳西象形文字绘画体验馆负责人和闰元比平时忙碌得多。进馆参观的游客络绎不绝,他忙着向大家介绍纳西象形文字和东巴文化,面对大家的好奇心和疑问,他都耐心地一一作答。2016年,纳西象形文字绘画体验馆开馆,馆内展出10多位非物质文化遗产代表性传承人的艺术作品。通过这一平台,游客能够以生动、有趣的方式了解东巴文化。和闰元说,每逢假期,体验馆的游客明显增多,馆内互动体验项目深受欢迎,游客亲手临摹象形文字、绘制东巴画。目前,该体验馆已经成为丽江古城展示东巴文化的一个重要窗口。

在纳西象形文字绘画体验馆里,工作人员在教游客书写东巴象形文字。(图源:“丽江古城景区”微信公众号)

遗产不是尘封的标本,而是流动的文明。拥有三项世界遗产的丽江,正以习近平总书记的重要讲话重要指示精神为指引,认真贯彻落实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,在“保护”与“利用”的天平上找到精准支点,以不可复制的文化基因、自然珍宝和记忆脉络,向世人诉说着丽江的精彩。

采写:丽江融媒记者 李 琳

美编:杨洁光

责编:李琳瑛

校对:钱 磊

二审:潘杨劲松

终审:和丽星

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。