从大理启程,绕道成都,再乘飞机抵达常州,最后转乘车驶上那条魂牵梦萦的霞客大道——历时7个多小时,车轮终于驶进江阴城区。那一刻,心底的期待与激动再也按捺不住:我终于踏上了徐霞客的故乡,这片孕育了“千古奇人”的江南沃土。

此行江阴,源于一场学术与热爱的邀约。因敬仰徐霞客、研习其游记,我将宾川与徐霞客的渊源凝成一篇浅陋的研学论文,竟有幸入选第十六届徐霞客学术研讨会。尽管旅途劳顿,刚放下行李吃过晚饭,夜色已漫过街巷,我们一行人仍迫不及待赶往古城忠义街——想在第一时间,触摸这座城市的历史肌理。

早听闻江阴是中国县域经济的“优等生”,这座被戏称为“富到漏油”的县级市,北枕长江、南近太湖,2024年经济总量突破5100亿元,常住人口近180万人,每一组数字都透着江南富庶之地的活力。它有“澄”的简称,古名暨阳,987.5平方千米的土地,约莫一个香港大小,却装下了厚重的历史与蓬勃的现代。这里不仅有马蹄酥的甜、刀鱼面的鲜,更有华西村的传奇、飞马水城的雅致,可此刻,我最想寻的,是属于徐霞客的那一缕文脉。

步入忠义街,夜色中的徽派建筑格外动人。黛瓦白墙在暖黄灯光下泛着温润的光,飞檐翘角勾勒出古朴的轮廓,与远处的高楼大厦形成奇妙的时空对话。脚下的青石板被岁月磨得发亮,每一步都像踩在历史的褶皱里。临街的老店铺亮着灯,有的卖着江阴特产,有的摆着文创手作,偶尔传来几声吴侬软语,亲切得让人忘了旅途疲惫。我们走走停停,看古门斑驳的刻痕,品街角飘来的美食香气,直到夜色渐深,才恋恋不舍地返回住宿的金茂大酒店。

站在50层的客房阳台,江阴的新老城区尽收眼底。灯火如星子般铺满大地,古城的轮廓在夜色中隐约可见,远处长江上的轮船汽笛声偶尔传来,江面在灯光映照下泛着粼粼波光——这是一座既有历史厚度,又有现代温度的城市。

次日清晨6点,天已大亮,生物钟却还停在大理的时区。洗漱后泡上一壶热茶,坐在阳台远眺,在错落的高楼间辨认出忠义街的方向,默默感慨这座城市的变迁。这时,手机震动,是中国徐霞客研究会副会长刘瑞升老师发来的视频:镜头里,红日正冲破云层喷薄而出,金色的光芒洒在这座城中,壮丽得让人失语。顺着视频里的方向望去,兴国寺的兴国塔矗立在晨光中,江面上的大型货轮穿梭不息,霞客故里的新一天,正以这样充满活力的方式开启。

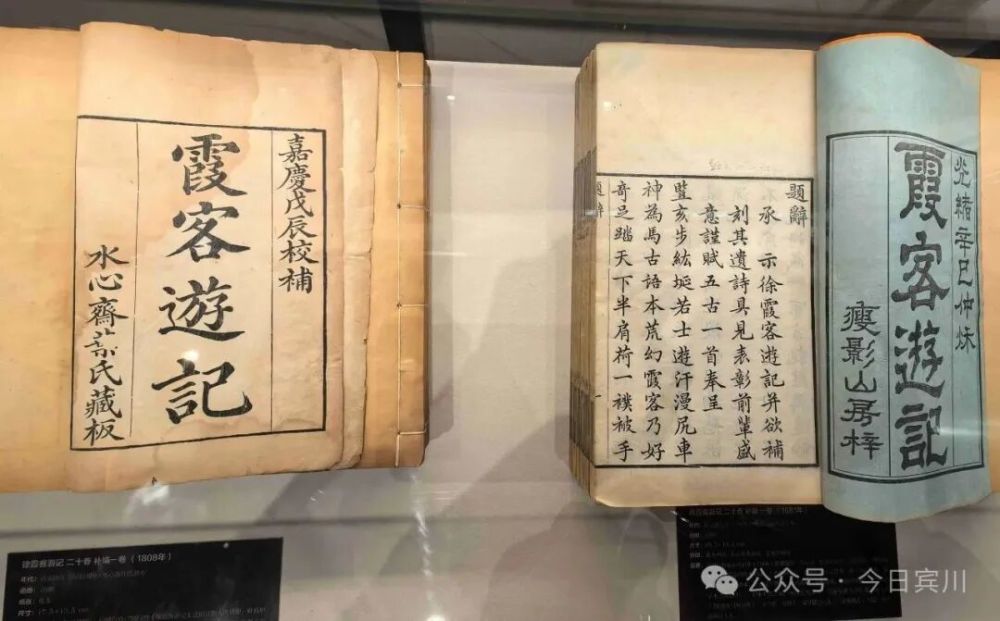

学术研讨会第一阶段结束后,按大会安排,我们直奔霞客镇——那里有此行最核心的目的地:徐霞客故居。天飘着细雨,却丝毫浇不灭心底的热忱。坐在车上,思绪忍不住飘向四百年前:徐霞客生于江南富庶之家,却不恋安逸,怀揣“丈夫当朝碧海而暮苍梧”的壮志,从胜水桥出发,开启万里遐征。他背着静闻和尚的遗骨,历经千难万险,于明崇祯十一年腊月二十二日抵达宾川鸡足山,两度登临,写下3万多字的日记,还受丽江土知府木增之邀编撰《鸡山志》。最后双足俱废,由木增派轿子送回江阴,次年便与世长辞。作为鸡足山下的宾川人,作为追慕他的“徐粉”,拜谒他的故居,早已是藏在心底多年的心愿。

车到故居停车场,雨势渐小。恰逢故居焕新工程刚在研讨会期间启用,我们成了“首批访客”,这份幸运更添了几分郑重。金秋十月,院内的银杏树初染金黄,细碎的叶片落在青石板上,平添几分诗意。缓步走进故居,正前方的徽派照壁前,立着徐霞客与家人话别的雕像:他背着行囊,目光坚定望向远方,家人拉着他的手千叮万咛,眼神里有不舍,却更多是支持。

右侧的三进院落静立在江南烟雨中,门楣上“徐霞客故居”五个大字,是陆定一先生所题,笔力遒劲,如铁画银钩,透着岁月的沧桑与徐霞客精神的坚韧。

踏入前门,便是崇礼堂。堂内悬挂着沈鹏先生题写的楹联:“春随香草千年艳,人与梅花一样清”。细雨斜斜透过花窗,在墨迹上投下斑驳的光影,仿佛阳光在字里行间跳跃,轻声诉说着一个灵魂的高洁与坚韧。崇礼堂左侧那株罗汉松——据说是徐霞客亲手所植,四百余载风霜过后,主干需两人合抱,树皮皴裂如老龙鳞,枝叶却依旧苍翠欲滴,在秋雨中泛着油亮的光泽。伸手轻触树干,粗糙的纹理下似有生命力在涌动,那是徐霞客精神穿越时空的回响。

故居对面,便是仰圣园。这座为纪念徐霞客而建的江南园林,以250米长的碑廊为魂,汇集了启功、沈鹏等八十七位当代书法大家的墨迹,将《徐霞客游记》中的山河气韵凝刻在132块青石之上。沿着曲径通幽的长廊漫步,指尖轻抚过“薄海内外无如徽之黄山”的刻字,石面微凉沁入指尖,心却渐渐发热。这不仅仅是对山水的赞美,更是一个行者用双脚丈量、用生命验证的真理。徐霞客留下的,从来不止地理坐标,更有“达人所之未达,探人所之未知”的探索勇气,有“不探奇,不知天地之大”的生命自觉。

园中的秋水映着亭台,游鱼在碑影间嬉戏,恍惚间,竟觉得他笔下的黄山云海、漓江秀水、鸡足山佛光,都在此刻活了过来,在这方小天地里继续呼吸。

晴山堂是徐霞客为母亲祝寿所建,堂名取自他请人绘制的《晴转南山图》。如今我们所见的晴山堂,是1977年按原貌重建的,堂内珍藏着76块明代石刻,均为国家重点保护文物。当年,徐霞客将表彰祖辈的诗文、为母亲八十大寿征集的题词,一一镌刻于石,嵌在堂内壁上,让孝心与文脉代代相传。

站在“徐母教子”雕像前,看着徐母怀抱稚子、目光温婉却坚定的模样,轻读展示牌上的家训:“好男儿志在四方,哪能像藩篱中的雉鸡、车辕下的马驹,坐困家园。”徐霞客一生踏遍山河,取得震古烁今的成就,离不开母亲的理解与支持——这份跨越四百多年的母子情,至今仍让人动容。

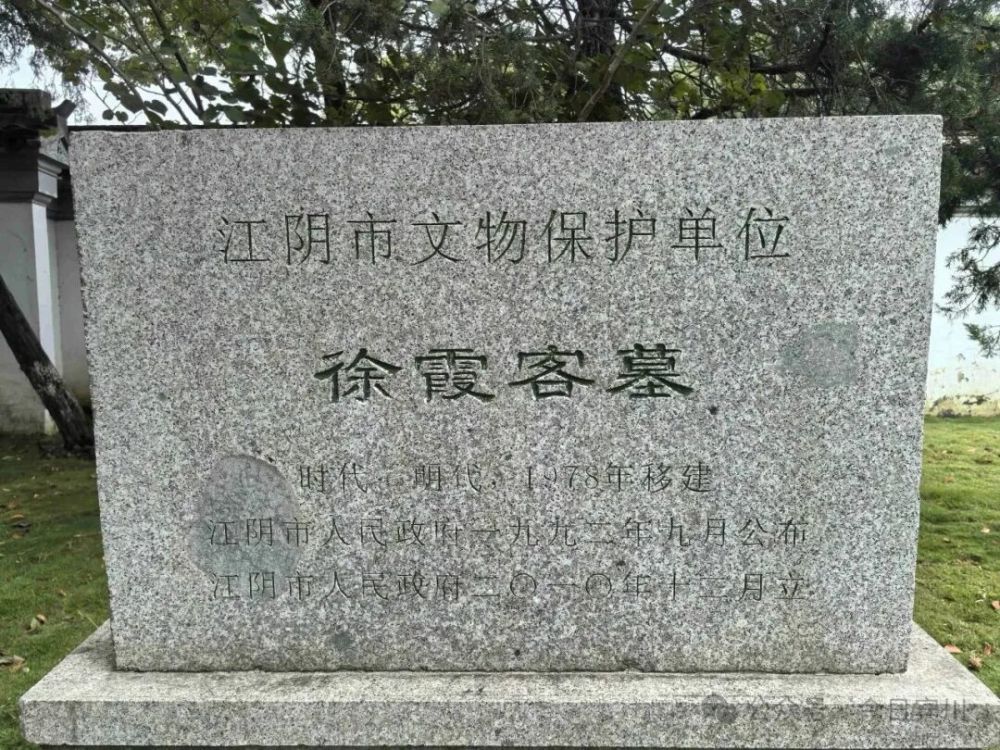

徐霞客墓园是此行必到的圣地。从晴山堂后院沿青石小径前行,松柏渐密,凉意渐浓,不过数十步,便抵达墓园。秋风拂过松枝,发出沙沙的声响,似在叩问每个来访者:何为真正的生命价值?我们默默三鞠躬,表达深深怀念。

这座墓园是1985年依《徐氏宗谱》墓制图重建的,坐西朝东,形制朴拙而庄重,一如徐霞客生前的品格。清初的原碑静静立在墓前,“明高士霞客徐公之墓”九个字,历经风雨磨洗,依旧清晰如昨。墓圈以青石砌就,占地754平方米,在松柏环绕中自成一方静谧天地。

墓园中央的徐霞客塑像高2.7米,他目视远方,手执游记,仿佛仍在眺望那些未走完的山河。塑像左右各立一块卧碑,一块刻着李先念同志的题词“热爱祖国,献身科学,尊重实践”,另一块是周宁霞撰文、潘琪书写的塑像碑文,字字句句,都是对这位“游圣”的崇高敬意。

作为宾川人,我始终对徐霞客与丽江土知府木增的友谊心怀感动。在故居的“木徐友谊厅”,看到用东巴文与汉文共同书写的匾牌,凝望两人促膝长谈的雕像,敬仰之情油然而生——四百多年前,一位是踏遍山河的行者,一位是守护一方的土司,因文化与理想结缘,成就一段跨越地域的佳话,也为宾川鸡足山留下了珍贵的文化遗产。

此行最牵挂的,还有徐霞客当年启程的胜水桥。导游说桥边正在改造,可能无法靠近,可我实在不愿留下遗憾,趁着团队休整的间隙,独自朝着围挡方向跑去。万幸的是,围挡旁有个小口子能钻进去——终于,那座石拱桥出现在眼前,桥畔的“徐霞客出游亭”静静矗立。公元1607年,20岁的徐霞客就是在这里挥别故园,背着行囊踏上征程,从此开启了长达34年的科考之旅,也在中国历史上写下了浓墨重彩的一笔。四百多年过去,桥身的石板已被磨得光滑,却依然承载着后人对他的追思。

“该集合返程了!”团队的催促电话响起,我才恋恋不舍地离开胜水桥,一步三回头,将这座桥、这片故土的模样深深印在心里。

返程的路依旧曲折,因航线缘故,我们需从西安咸阳机场绕道。当飞机冲破浓雾,大理凤仪机场的灯光映入眼帘时,已是凌晨1点。舷窗外,洱海边的大理灯火阑珊,这座徐霞客滇游的重要节点城市,已悄然进入新的一天。

回望这次江阴之行,从忠义街的夜色到故居的罗汉松,从仰圣园的碑廊到胜水桥的石面,每一处都让我对徐霞客的精神有了更深的理解。他用一生证明,生命的价值不在于长度,而在于广度与深度;他赋予江阴的,不仅是一个文化符号,更是一种“坚持真理、躬身实践、敢于攀登、勇创一流”的精神灵魂。而这份精神,也将继续指引着我们,在传承文化、探索未知的道路上,坚定前行。

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/李 丹

审稿/朱晓天

终审/张进 杨凤云

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。