再过一年多,在古城区融媒体中心从业21年的记者和丽新就要退休了。从纸媒时代的笔尖记录,到融媒体时代的多平台创作;从奔走街头的民生采访,到深耕田野的文化挖掘,她始终以一颗真诚的心,践行着记者的职责。在第26个记者节来临之际,我们循着她的职业足迹,感受一位新闻人对地方文化的深情坚守。

11月6日,古城区融媒体中心记者和丽新做客FM97.7丽江旅游交通广播直播间。(丽江融媒记者 杨超 摄)

和丽新至今仍记得,初入新闻行业时,带着家用相机连夜奔赴华坪、永胜泥石流灾区的那段经历。当时,她跟随救灾队伍在泥泞山路中跋涉,鞋子灌满泥浆,抵达灾区时已是凌晨,她和同事来不及休整,一边协助转运救灾物资,一边用镜头定格救援瞬间,当晚便在临时帐篷里借着应急灯赶写稿件。这样的经历让她体会到这份职业的艰辛,也让她更加坚定了对记者的认知——这是一份肩负道义与使命的工作。

2019年,和丽新与古城区融媒体中心同事合影留念。(供图)

随着媒体融合推进,古城区融媒体中心调整报道方向,和丽新的工作重心转向文化类栏目策划与采编,《故事・丽江》《文化古城》栏目成为她近年深耕的重点。丽江丰富的民族文化资源,让她意识到挖掘和传播本土文化的责任。为做好每一次报道,她养成了“提前做功课”的习惯。有一次,采访纳西族音乐人王铁生时,她提前研读其作品、聆听传统音乐会,详实的准备让采访对象敞开心扉,也让报道充满温度。

2022年,和丽新到被采访者家中进行《故事・丽江》栏目专访。(供图)

在采写饮食文化“江边辣”时,和丽新奔走金沙江边多个村落,品味到这道美食背后代代相传的生活故事。她将这些蕴含烟火气与乡愁的细节写入报道,让网友在品尝美食之余,更能读懂其中的文化内涵。

2025年3月,文化人物专访。(供图)

为了不断提升自己的职业素养,和丽新养成了常读书的好习惯,办公桌上的书籍堆积如山,遇到疑难问题便标注出来请教专家,用系统学习为文化传播筑牢基础。

阅读是一种生活。(供图)

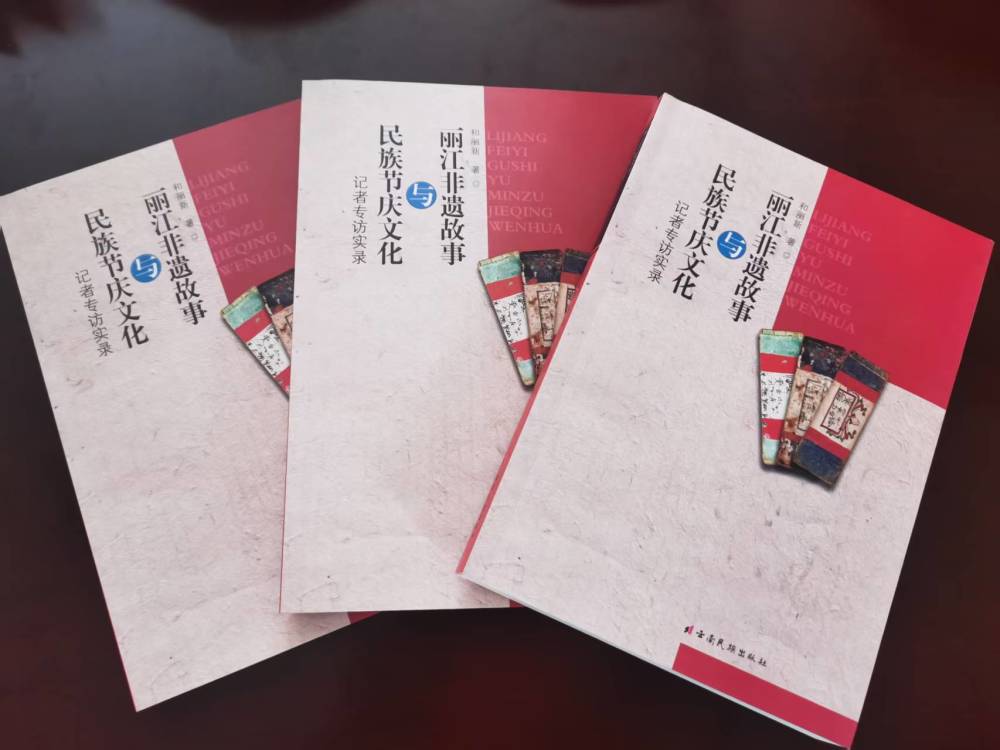

2023年底,基于两年多的文化采访积累,和丽新萌生了出书的想法。她梳理了自己的采访素材,编撰并出版了《丽江非遗故事与民族节庆文化 ——记者专访实录》。书里收录了12位非物质文化遗产传承人的故事及多项民族节庆记录,成为丽江首部从记者视角呈现民俗文化的著作。在和丽新看来,记者的独特优势在于能以旁观者的清醒与参与者的共情,捕捉文化背后“人”的故事,而 “专访实录”的形式恰好能完整保留这份独特视角,让读者仿佛置身采访现场,与传承人面对面聆听故事。

由和丽新编写的《丽江非遗故事与民族节庆文化——记者专访实录》于2024年7月出版。(供图)

与年轻记者相处时,和丽新毫不藏私,主动分享自己的采访经验,她常和年轻记者说,文化传播不是简单的文字搬家,要用心感知采访对象的情感,用情赋予文字生命,才能实现与受众的“同频共振”。

2025年7月,和丽新参加丽江分赛区“好记者讲好故事”与领导、选手合影留念。(供图)

从业21年来,和丽新用行动践行着记者的使命,用热爱守护着丽江的文化根脉。在第26个记者节来临之际,和丽新说,希望更多年轻人能参与到文化传播的工作中,让各民族的优秀文化通过有温度的报道被更多人知晓。

2020年疫情期间与同事一起采访肉食品供应情况。(供图)

编辑/杨超

责编/杨四见

终审/张卫国

丽江市融媒体中心 出品

【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。